Il silenzio del salmone

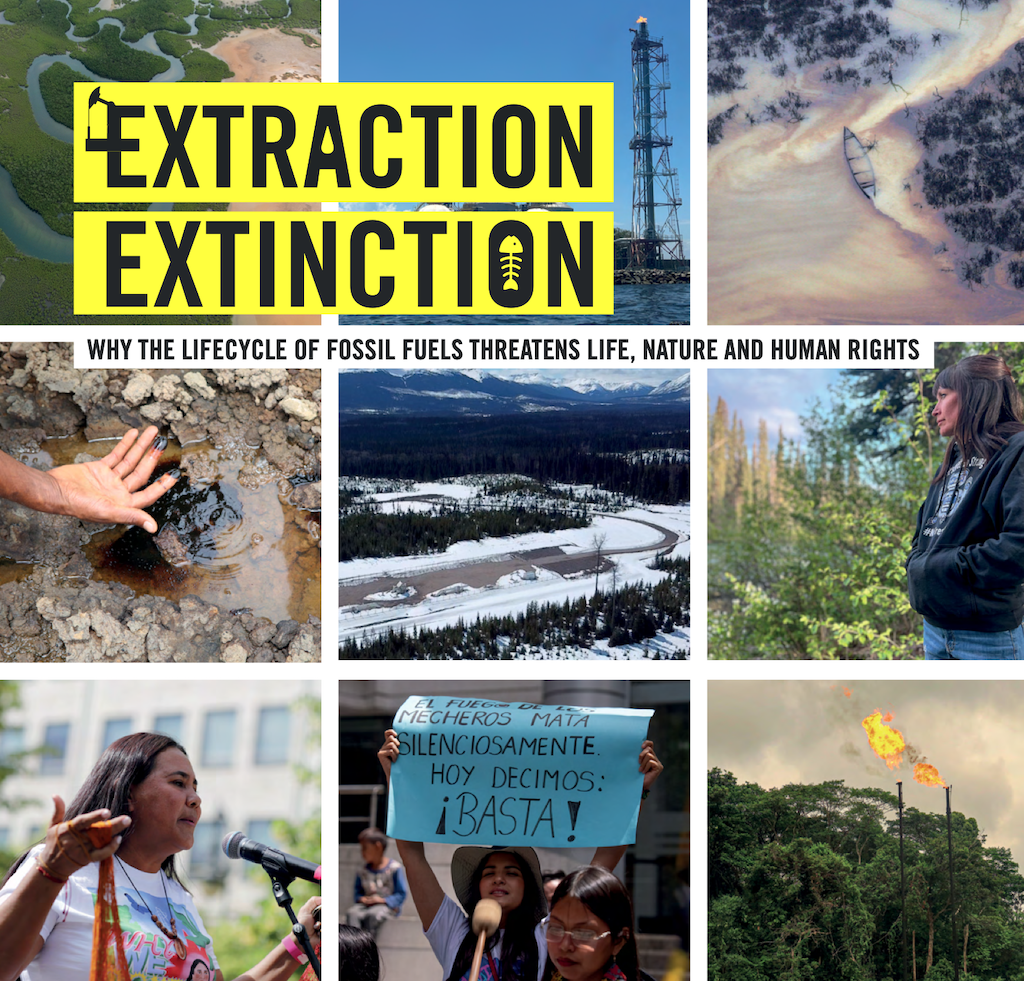

«Non possiamo mandare questo ai clienti». È una frase semplice, quasi sussurrata, ma basta da sola a incrinare un mito. È quella pronunciata da un operaio norvegese nel documentario “Lakselandet – Il Paese del salmone”, trasmesso a inizio novembre dalla televisione pubblica NRK, che ha portato alla luce una pratica fino a ieri impensabile: l’esportazione verso l’Europa di salmoni d’allevamento con ferite aperte e segni di infezioni cutanee, nonostante la legge lo vieti.

Il servizio mostra immagini difficili: pesci con piaghe, scaglie mancanti, pelle lacerata. Dietro la promessa di un mare incontaminato e di un prodotto simbolo del benessere nordico, emergono così i limiti di un sistema produttivo spinto al massimo, dove la domanda globale cresce più in fretta della possibilità di garantire standard etici e sanitari. La Norvegia è oggi il secondo esportatore mondiale di salmone, con oltre dieci miliardi di euro di valore annuo. Ma il prezzo del successo sembra farsi sentire: nel 2024 sono morti quasi 58 milioni di salmoni d’allevamento, circa il 15 per cento della produzione totale, vittime di infezioni, parassiti o stress da sovraffollamento. E le fughe di pesci dagli impianti mettono a rischio anche il salmone selvatico, patrimonio genetico e simbolico del Paese.

Eppure la vicenda non è solo una denuncia. Dall’interno del settore arrivano anche voci che invitano alla cautela e alla comprensione del contesto. Ivan Vindheim, ceo di Mowi ASA, il più grande gruppo mondiale di acquacoltura, ha ricordato che «ci vogliono tre anni per allevare un salmone» e che quindi «non è possibile ottenere risultati immediati». Aggiunge che molte delle difficoltà attuali derivano da un insieme di cause biologiche e climatiche – acque più calde, parassiti più resistenti, cambiamenti ambientali – che richiedono tempo, ricerca e investimenti per essere gestite.

Anche Robert Eriksson, presidente dell’associazione industriale Sjømatbedriftene, pur riconoscendo la gravità dei casi documentati, invita a distinguere tra allevatori e esportatori, sottolineando che «la responsabilità delle vendite illegali non ricade sulle aziende di allevamento, ma su chi viola deliberatamente le norme per profitto». E chiede pene più severe, non meno controlli e un incontro immediato con il ministro delle Pesca e dell’Acquacoltura per affrontare i gravi problemi rivelati nell’industria dell’acquacoltura. Il servizio ha infatti documentato esportazioni illegali, possibile falsificazione di documenti e quello che la Dogana norvegese descrive come «crimine organizzato». L’associazione afferma che i controlli sono “troppo rari”, il rischio di essere scoperti è “troppo basso” e le reazioni sono “troppo leggere”, anche per crimini seri. Propone sanzioni come la chiusura temporanea o permanente dell’attività e la revoca delle autorizzazioni all’esportazione per violazioni gravi o ripetute. Eriksson sottolinea che alcune pratiche delle autorità, come le esenzioni dagli standard qualitativi e accordi con aziende senza condizioni chiare, hanno generato una situazione poco chiara che legittima sperimentazioni inaccettabili. «Chi agisce in questo modo dovrebbe perdere il diritto di esportare pesce nel prossimo futuro» aggiunge Eriksson, riferendosi alle accuse di falsificazione di documenti nei confronti della società North Tandem AS.

Tra accuse e difese, il caso del salmone norvegese si trasforma così in un laboratorio del futuro dell’alimentazione globale. Mostra come la filiera alimentare, anche nelle sue espressioni più avanzate, resti fragile se perde il contatto con la realtà del territorio e con la fiducia del consumatore. L’acquacoltura, nata come soluzione sostenibile per nutrire il mondo senza impoverire il mare, rischia di diventare una nuova forma di intensivo se non si dota di trasparenza, tecnologia e cultura del limite. La sfida non è più solo produrre tanto, ma produrre bene, rispettando il ciclo naturale di ciò che nutre.

E forse è qui che il caso norvegese parla anche a noi. Perché ogni filiera, dal salmone al pomodoro, dal vino all’olio, vive lo stesso equilibrio fragile tra economia, ecologia e etica. Ristabilire questo equilibrio significa scegliere la complessità, riconoscere che la sostenibilità non è uno slogan ma una responsabilità collettiva – dei produttori, dei consumatori, e di chi racconta il cibo.

L'articolo Il silenzio del salmone proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg?#)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/affare-tra-due-persone.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)