I cattolici di Milano per la Liberazione e la democrazia

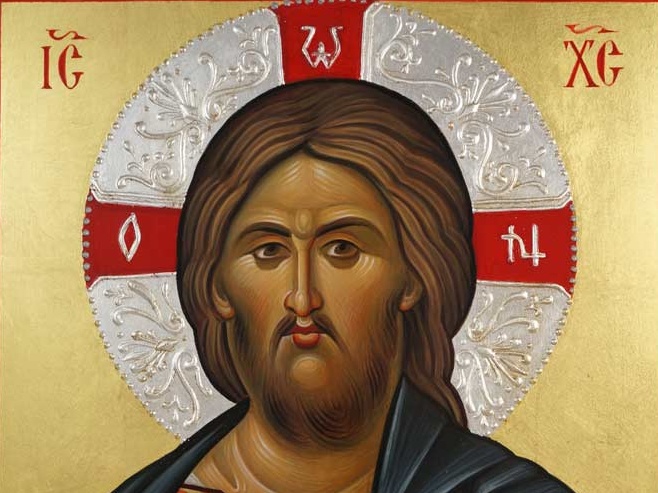

Il cardinale Schuster nei giorni della Liberazione

Il cardinale Schuster nei giorni della Liberazione Il cardinale Schuster nei giorni della Liberazione

Il cardinale Schuster nei giorni della LiberazioneIl ruolo che la Chiesa e i cattolici hanno avuto a Milano nella Liberazione, a 80 anni da allora. È questo il tema del quale si discuterà in un convegno promosso presso l’Università cattolica giovedì 8 maggio (Sala Negri da Oleggio, ore 11.30-13.30) con la presenza dell’Arcivescovo e i saluti introduttivi della rettrice dell’ateneo Elena Beccalli e della vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo.

«Un modo non semplicemente per ricordare un passaggio sicuramente importante nella storia d’Italia, ma un’occasione per riflettere su cosa quello snodo fondamentale ci dice oggi, anche perché vi sono ancora alcuni interrogativi aperti», spiega Giorgio Del Zanna, docente di Storia contemporanea in Cattolica e relatore all’assise con l’ordinario Agostino Giovagnoli ed Enrico Galavotti dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara.

Quali sono questi interrogativi?

Oggi forse la prima domanda da porsi è quella sulla democrazia e sul ruolo che la Chiesa e i cattolici hanno avuto nel pensare e preparare il terreno da cui è emersa la democrazia italiana. Enrico Galavotti si concentrerà sull’Università cattolica e Giuseppe Dossetti, mentre Giovagnoli proporrà una riflessione più ampia sui cattolici e le origini della Repubblica. Fare memoria è certamente importante a 80 anni della Liberazione, ma lo è anche puntare lo sguardo su quello che la presenza cattolica ha dato nella costruzione della nostra Repubblica. Il convegno, infatti, si intitola «Chiesa, cattolici e la Liberazione a Milano, 1945-2025».

Basterebbe pensare a quanti padri costituenti erano cattolici…

Esattamente. Infatti, le relazioni insisteranno molto sul contributo che i cattolici hanno dato alla Costituente e nel redigere la Carta costituzionale su cui si fonda il nostro vivere insieme anche oggi. Inoltre, ci si soffermerà su quello che è stato il ruolo del cardinale Alfredo Ildefonso Schuster e della Chiesa ambrosiana più in generale, così come sul laboratorio di idee che è stata l’Università cattolica.

Come si può definire l’azione svolta dall’allora arcivescovo di Milano nel contesto di una partecipazione non attiva, ma rilevante, alla Liberazione, tanto da essere chiamato defensor civitatis dopo i tremendi bombardamenti su Milano dell’agosto 1943 e i due anni nerissimi che seguirono?

Io direi, anzitutto, che Schuster e la Chiesa sono stati in grado di mettere in campo una grande e capillare opera di assistenza, di vicinanza alla popolazione, di intervento per liberare coloro che venivano arrestati a causa dell’attività di Resistenza al regime. L’intervento di Schuster fu continuo contro le violenze e nell’invito alla moderazione. Tutto questo creò un terreno che definirei morale nell’appello alla responsabilità personale per costruire il bene comune. Un immettere quei principi morali di convivenza che sono stati anche alla base dell’impegno dei cattolici nella costruzione della Repubblica. Questo ritengo che sia un elemento da sottolineare come farò nella mia comunicazione al convegno. Schuster, come sappiamo, era figura di alta spiritualità, estranea al discorso politico, che tuttavia, seppe impegnarsi fortemente per salvare la convivenza civile»

In questa ottica si inserisce anche il suo incontro con Mussolini in Arcivescovado e ciò che lui stesso ha raccontato nel suo scritto «Ultimi tempi di un regime», pubblicato subito dopo la guerra?

Sì. La mediazione aveva l’obiettivo concreto e a brevissimo termine di salvare Milano, ma ritengo che sia stato anche un investimento sul futuro, nel permettere che la città, le fabbriche, la vita potesse riprendere nella sua normalità. Certamente l’oggi beato Schuster, invocava una moderazione della violenza proprio per favorire anche la convivenza nel futuro. Aveva compreso che anche “il dopo” non sarebbe stato facile.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)

-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)