Abusi, le parole della prevenzione: sexting

Il termine sexting è la crasi di altri due termini inglesi, sex e texting, e indica lo scambio di testi, immagini o video a contenuto sessuale esplicito attraverso strumenti digitali, come le applicazioni di messaggistica istantanea, i social network o più in generale le piattaforme online.

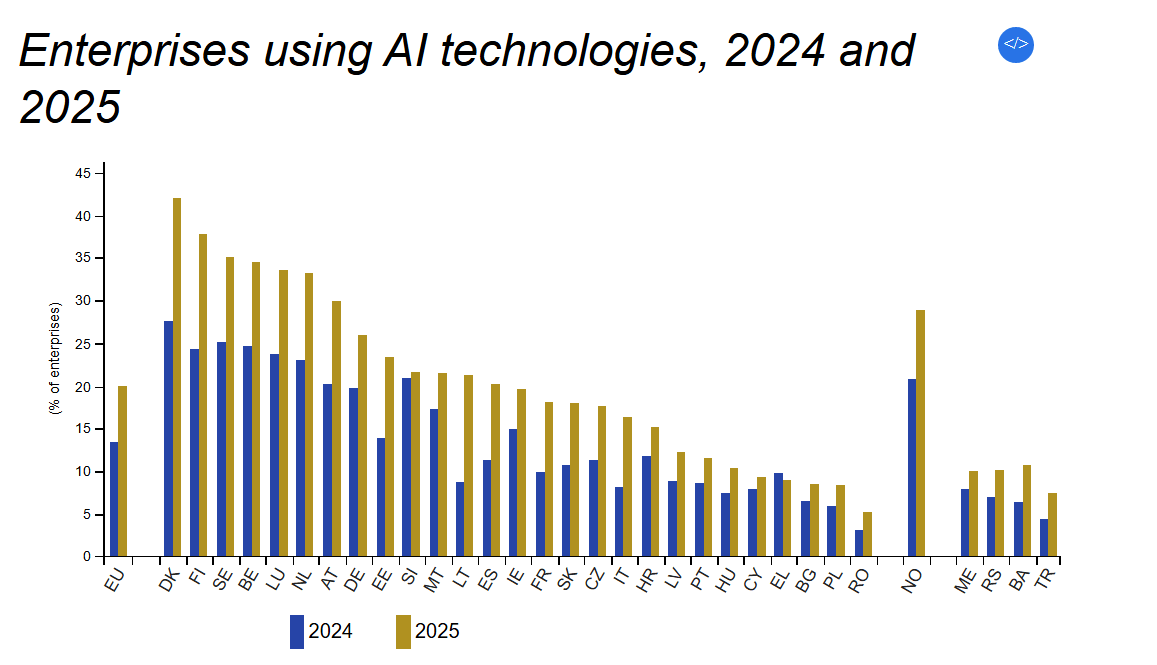

Il fenomeno, sempre più diffuso tra adolescenti e giovani, è stato segnalato dall’Unione Europea come uno dei rischi legati all’uso della rete, in particolare per la partecipazione prevalente di adolescenti che non hanno ricevuto una formazione specifica sull’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Tale rischio risulta amplificato da un atteggiamento degli adulti di riferimento – genitori, insegnanti ed educatori – che minimizzano la possibilità che i ragazzi possano incorrere in situazioni di pericolo o ricevere contenuti offensivi online.

In Italia i dati più recenti raccolti nell’ambito di un’indagine del Laboratorio Adolescenza e dell’Istituto di ricerca Iard su un campione di 3.427 studenti tra i 13 e i 19 anni, confermano l’ampia diffusione del sexting, con una maggiore incidenza tra i 16 e i 18 anni. In particolare l’invio di foto intime al partner risulta una pratica molto diffusa, coinvolgendo il 55% delle ragazze e il 52% dei ragazzi del campione, con un aumento significativo nella fascia di età più alta, dove la percentuale raggiunge il 75% e tra le ragazze supera l’80%.

Significato

La letteratura scientifica recente evidenzia la necessità di distinguere tra due forme di sexting. Da un lato vi è il cosiddetto sexting sperimentale, di natura consensuale, che si colloca come una normale espressione della sessualità adolescenziale mediata dalle tecnologie. Questa forma di scambio, pur comportando notevoli criticità educative, potrebbe rispondere al bisogno dei giovani di esplorare le relazioni, costruire e rafforzare l’identità sessuale, consolidare l’intimità nelle relazioni di coppia.

Dall’altro lato si colloca il sexting aggravato, che ha carattere non consensuale o coercitivo e si manifesta come conseguenza di pressioni esercitate da un partner o da un gruppo di coetanei, fino a includere forme di minaccia, ricatto (sextortion) e diffusione di contenuti a scopo di vendetta (revenge porn). In questi casi il sexting diventa una forma di violenza psicologica e relazionale, con conseguenze che spaziano dalla vergogna all’ansia, dalla depressione al senso di isolamento sociale, fino al rischio di autolesionismo e, in situazioni estreme, di suicidio.

Molti giovani riferiscono di non percepire immediatamente i rischi legati a questa pratica, ma emergono episodi di esposizione involontaria o coercitiva, spesso alimentati da dinamiche di gruppo. Le ragazze risultano maggiormente vulnerabili a fenomeni di sextortion e revenge porn, mentre i ragazzi assumono più frequentemente un ruolo attivo nella richiesta e nella diffusione dei contenuti.

Non di rado adulti, in modo diretto o con identità occultata, si inseriscono in questo scambio e inducono l’invio di materiale sensibile. Il fenomeno è più accentuato in contesti familiari caratterizzati da scarso controllo genitoriale e si accompagna spesso ad altri comportamenti a rischio, come l’uso di sostanze o la partecipazione a rapporti sessuali non protetti.

A questo riguardo occorre ricordare che la diffusione non consensuale di contenuti sessuali è un reato in Italia – ai sensi della Legge 69/2019, articolo 10 – e che non ci può essere consenso valido su questo aspetto tra un adulto e un minore o con persone vulnerabili.

Questa complessità richiede un approccio educativo che non si limiti alla condanna del fenomeno, ma promuova un uso consapevole e responsabile delle tecnologie, rivolgendosi non solo agli adolescenti, ma ai giovani e agli adulti. È fondamentale favorire anche nei contesti pastorali una cultura del consenso e della privacy, sensibilizzare sulle conseguenze psicologiche, sociali e legali del sexting e potenziare nei ragazzi e negli adulti le competenze emotive e relazionali necessarie per muoversi in sicurezza nel contesto digitale.

Domande

Come possiamo riconoscere e affrontare il sexting senza ridurlo a una mera trasgressione, ma cogliendo il bisogno di attenzione e di relazione che spesso lo accompagna?

Quali competenze digitali, emotive e relazionali è opportuno trasmettere a ragazzi e adolescenti per aiutarli a sviluppare un senso critico e la capacità di dire “no” a richieste che li mettono a rischio?

Quali strategie educative possono aiutare a evitare reazioni esclusivamente punitive e, invece, trasformare episodi problematici in opportunità di confronto e crescita condivisa?

Quali percorsi formativi e relazionali possono offrire le comunità cristiane per sostenere genitori, ragazzi e operatori pastorali nel costruire un’educazione affettiva e digitale che promuova fiducia, rispetto dei confini e responsabilità reciproca?

Strumenti

DI PENTIMA L. – TONI A. (2024). «Il fenomeno del sexting: una rassegna sui fattori precursori e sulle conseguenze in età adolescenziale», in Rassegna italiana di criminologia, 2 (2024), pp. 154-169.

LABORATORIO ADOLESCENZA – IARD, Indagine nazionale 2024 sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia: https://laboratorioadolescenzamagazine.org/3018/

LANCINI M. – CIRILLO L.T., Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale, Erickson 2022.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1765896002295.jpg--imam_shahin_libero_perche_le_accuse_non_reggevano__la_corte_smonta_il_teorema_della_pericolosita.jpg?1765896002380#)

_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)

-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)