11 luglio 1995: la tragedia di Srebrenica

Il Memoriale di Srebrenica

Il Memoriale di Srebrenica Il Memoriale di Srebrenica

Il Memoriale di SrebrenicaLa prima volta che avevo sentito chiaramente il nome Srebrenica è stata nella calda estate del 1995, a metà luglio, non dai telegiornali, ma tra le mura del campo profughi di Novo Mesto, in Slovenia. Lì, insieme agli altri volontari del progetto “Un sorriso per la Bosnia” delle Acli milanesi, ero impegnata in un progetto di sostegno per le persone scappate dalla Bosnia orientale, fuggite dalle violenze e dalla pulizia etnica.

Fu in quel periodo che cominciò a suonare il telefono del campo. Le voci di donne all’altro capo erano quelle di chi era riuscito a salvarsi e raggiungere Tuzla, e raccontavano un orrore indicibile: migliaia di uomini, separati a forza o rintracciati nei boschi, erano scomparsi. Per chi era lì, la portata del disastro era già chiara. Ma per l’Occidente quella notizia, nella sua piena dimensione, sarebbe arrivata solo un mese e mezzo dopo, quando le prove cominciarono a emergere in modo inequivocabile.

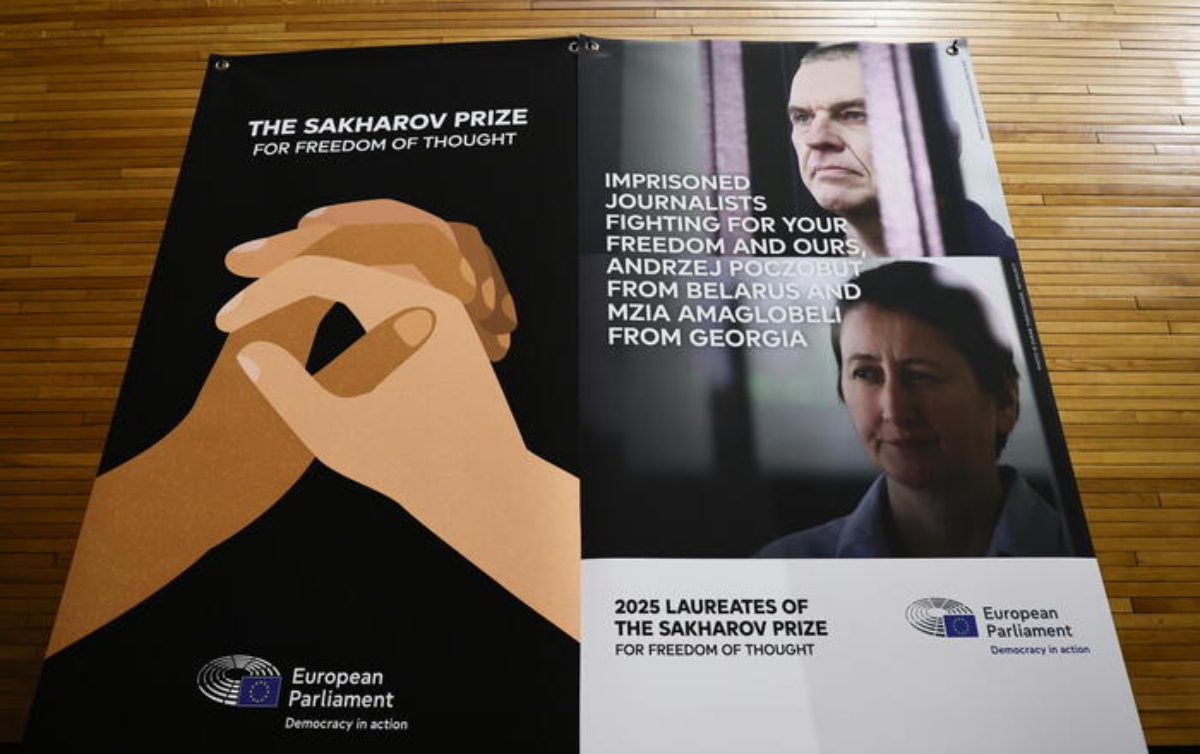

Che cos’è stata Srebrenica? Un genocidio, come riconosciuto dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (TPIJ) fin dalla sentenza d’appello del 19 aprile 2004 nel caso del generale serbo bosniaco Radislav Krstić e come successivamente rimarcato nelle altre sentenze.

Un buco nero

La mia esperienza di volontaria nei campi profughi dal 1992 al 1997 mi ha immersa fin dall’inizio nelle conseguenze di un conflitto che ho visto crescere ed esplodere. Ho studiato la disintegrazione della Jugoslavia, l’ascesa dei nazionalismi, il dispiegarsi di una campagna di pulizia etnica che non ha risparmiato nessuno, sino all’estate del 1995, con i suoi massacri – inaspettati, o forse no.

Sono venuta a vivere in questo Paese, dove lavoro come cooperante; l’ho girato tutto, parlando con più persone possibili, ma quel buco nero nella storia rimane ancora un fatto inspiegabile. Eppure, era stato tutto disegnato. Già a metà ottobre 1991, mentre il Parlamento bosniaco affermava la propria sovranità, il rappresentante della parte serbo-bosniaca – Radovan Karadžić – minacciava la sparizione del popolo bosgnacco dalla terra.

Dopo il referendum che vide vincere il sì all’indipendenza nel Paese, scoppiò un conflitto segnato da una schiacciante disparità di forze: da una parte l’Armata popolare jugoslava (JNA) e la neonata Armata serba di Bosnia (VRS), sotto il comando di Ratko Mladić, contro l’esercito in blue jeans e all stars, improvvisatosi tra la parte bosgnacca, senza armi ed esperienza. Sin dalla prima estate di guerra, con offensive come l’“Operazione Corridoio”, volta a collegare i territori serbi, il mondo vide e raccontò in presa diretta le azioni di pulizia etnica, la creazione di campi di concentramento a Prijedor, la deportazione forzata di civili, l’assedio di Sarajevo.

L’assalto

Srebrenica, in questo quadro, divenne un simbolo di disperazione e falsa speranza. Dichiarata “zona protetta” dall’Onu nell’aprile 1993 con la risoluzione 819, vide la sua popolazione aumentare a dismisura, diventando rifugio precario per quasi 40.000 persone. La protezione offerta dai caschi blu (prima canadesi, poi olandesi) dell’Unprofor (United nations protection force) si rivelò insufficiente, con solo poche centinaia di soldati e armamenti leggeri e con un mandato di non belligeranza, accerchiati da migliaia di uomini del Corpo della Drina della VRS, pesantemente armati.

Dopo tre anni di guerra, fame, paura, assedi, nel marzo 1995 con la Direttiva 7 Karadžić ordinò di eliminare le enclavi di Srebrenica e Žepa. L’assalto finale attraverso l’Operazione Krivaja ‘95 iniziò il 2 luglio 1995. Nei giorni prima del crollo di Srebrenica, con la caduta degli Observation Posts intorno alla zona protetta, il colonnello Karremans, comandante del Dutchbatt III, richiese disperatamente l’intervento dei suoi superiori per far iniziare gli attacchi aerei Nato, ma nulla accadde. L’11 luglio 1995, Mladić entrò a Srebrenica, pronunciando delle parole fuori dal tempo, «restituendo la cittadina che era stata occupata dai turchi al popolo serbo», riferendosi all’invasione ottomana del 1400. Mentre si svolgevano delle finte trattative all’Hotel Fontana di Bratunac tra Mladić e Karremans, il destino di Srebrenica era già stato deciso.

La strage

A partire dal 12 luglio, uomini e ragazzi vennero separati dalle donne e bambini nella base Onu di Potočari. Mentre le donne vennero deportate il 12 e 13 luglio verso il territorio libero di Tuzla, i maschi catturati nella base vennero portati a Bratunac, nella scuola. Intanto, una colonna di migliaia di uomini si era messa in fuga nei boschi già dall’11 luglio, tentando quella che fu chiamata la “marcia della morte”. Solamente la testa della colonna riuscì, dopo giorni, ad arrivare verso Tuzla; gli altri vennero uccisi nei boschi, oppure catturati e giustiziati insieme agli uomini che erano stati presi a Potočari. Le persone furono uccise con un colpo di fucile alle spalle, ammanettate o legate, e messe in fila davanti a quelle che divennero le loro fosse. Queste fosse comuni primarie vennero riaperte, i corpi dissotterrati e risepolti in fosse secondarie e terziarie, nel tentativo di cancellare le prove. Sono almeno 8.327 le persone scomparse in quei giorni: di molti ancora si cercano i corpi.

Gli Accordi di Dayton del dicembre 1995 posero fine alla guerra, ma crearono una Bosnia ed Erzegovina divisa in due entità, una pace fragile che ha cristallizzato le divisioni etniche.

Un difficile ritorno

Dopo il 1997, ho avuto la possibilità di tornare in Bosnia molte volte, e a Srebrenica più volte. Oggi, Srebrenica è una città ancora segnata dal silenzio. È un luogo in cui pochi sono rientrati e l’abbandono è visibile negli edifici vuoti, nelle strade che risuonano di un’eco fantasma. Il ritorno dei bosgnacchi, pur faticoso, non è mai stato completo, e chi è tornato vive spesso in condizioni difficili, circondato da una disoccupazione elevata e da una fragile economia locale. I segni della sofferenza sono lì, evidenti nel volto delle persone, nelle case distrutte, nel Memoriale di Potočari, con le sue migliaia di lapidi bianche che testimoniano una perdita incolmabile. La sfiducia tra le comunità persiste, alimentata da narrazioni storiche contrastanti e dalla negazione del genocidio da parte di alcuni. Karadžić e Mladić, i principali responsabili, sono stati condannati all’ergastolo, ma la giustizia legale non ha automaticamente portato alla piena riconciliazione.

Nonostante – tardivamente – nel maggio 2024, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia adottato una risoluzione che designa l’11 luglio come “Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio del 1995 a Srebrenica”, ancora oggi, soprattutto in Bosnia orientale, e comunque nella Repubblica serba, si nega che sia avvenuto il genocidio.

Srebrenica si sta preparando a celebrare il 30° anniversario del genocidio, un evento che vedrà – oltre ai parenti rimasti delle vittime e ai sopravvissuti alla strage – la presenza di centinaia di stranieri e giornalisti darsi appuntamento per recarsi chi all’annuale marcia della pace sul sentiero della colonna della morte, chi alle celebrazioni dell’11 luglio al Centro Memoriale di Potočari.

Ma di fatto, per chi è sopravvissuto, per le madri che cercano ancora i loro figli, le luci dei riflettori che illuminano ogni 11 luglio, il grande circo mediatico internazionale, non significano molto. Quelle madri, quei sopravvissuti, aspettano solo che quelle luci si spengano e che il mondo torni a ignorare le loro case vuote e le loro silenziose preghiere.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)