Mayfair, cuore aristocratico di Londra

A Mayfair la città si fa racconto ininterrotto: la luce che rimbalza sui mattoni georgiani, i platani che disegnano un baldacchino su Berkeley Square, i portieri in livrea che aprono porte come quinte teatrali, i sarti che su Savile Rowtracciano con il gesso una grammatica di eleganza tramandata di mano in mano. Nel perimetro compreso tra Oxford Street, Regent Street, Piccadilly e Park Lane – nel pieno della City of Westminster – si concentra una densità di storie rara: la fiera di maggio che gli diede il nome, il disegno urbano dei Grosvenor, l’America diplomatica di Grosvenor Square, le scoperte del Royal Institution, le sere d’asta da Sotheby’s e il ritmo discreto dei passaggi coperti. Qui Londra non si limita a mostrare il suo volto più patinato: lo rilegge, lo stratifica, lo affida a giardini, chiese, gallerie, hotel che sono anche piccoli musei dell’accoglienza. Il risultato è un quartiere che si attraversa a piedi, lentamente, lasciando che i dettagli – una targa, un’insegna, una soglia – aprano varchi nella memoria. In questo viaggio cercheremo il filo che unisce il May Fair di un tempo ai townhouses di oggi, le botteghe artigiane ai flagship del lusso, le vite di chi qui ha vissuto e creato alle trasformazioni del presente: un filo teso tra conservazione e innovazione, cardini della politica urbana di Westminster che ha fatto di Mayfair un laboratorio di eleganza e qualità dello spazio pubblico.

Geografia emozionale: dove comincia e finisce Mayfair

Mayfair occupa il cuore della City of Westminster, incastonato tra Oxford Street a nord, Regent Street a est, Piccadilly a sud e Park Lane a ovest. Già in queste quattro linee c’è tutto: lo shopping internazionale, la tradizione aristocratica, il polmone verde di Hyde Park a due passi, e i flussi incessanti della West End. La definizione istituzionale del perimetro e la tutela del tessuto storico rientrano nelle politiche di conservazione del Comune di Westminster: qui conservation area, tutela delle facciate, gestione dei fronti vetrina e dei dettagli d’arredo urbano non sono parole di rito, ma criteri che hanno preservato l’identità visiva del quartiere nel tempo.

Sulle mappe turistiche Mayfair viene spesso raccontato come un “villaggio” interno alla megalopoli. E in parte è vero: la walkability è sorprendente, i dettagli architettonici – cornici, bugnati, portali – chiedono lentezza, i passaggi coperti invitano alla sosta. La componente infrastrutturale, però, è quella di un hub centrale: oltre alla linea Elizabeth alla stazione di Bond Street (ingresso su Hanover Square), potete appoggiarvi alle linee Jubilee, Piccadilly e Victoria a Green Park, che connettono il quartiere all’intera rete metropolitana.

Chi entra a Mayfair dalla nuova uscita della Elizabeth line in Hanover Square percepisce subito la cifra del quartiere: l’ordine dei prospetti, il passo calmo dei marciapiedi, la cura dei dettagli che non è ostentazione ma disciplina. La stazione di Bond Street, riaperta con l’arrivo della linea nel 2022, ha accorciato le distanze con Heathrow, con Canary Wharf, con la City, ridisegnando i raggi del passeggio e consolidando la vocazione pedonale del quartiere, oggi più che mai accessibile e vivibile anche per chi arriva da lontano con un bagaglio e la curiosità di vedere cosa c’è oltre le vetrine (informazioni pratiche su orari e accessibilità della Elizabeth line sono disponibili sul sito di Transport for London. L’identità visiva di Mayfair – cornici in pietra, laterizi caldi, mews alle spalle dei fronti principali, piazze come salotti all’aperto – è stata preservata da un impianto di tutele che nel tempo ha evitato il collagecaotico: qui gli interventi contemporanei si leggono ma non gridano, si appoggiano su una grammatica antica rispettandone le proporzioni.

Dal May Fair ai Grosvenor: l’invenzione di un quartiere

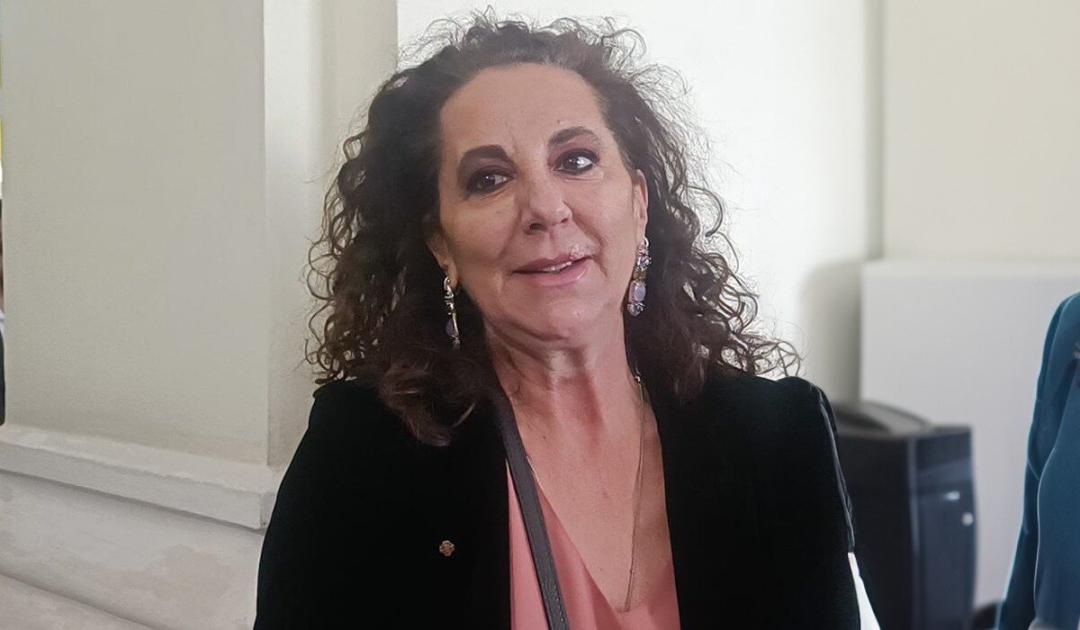

Incisione ottocentesca di Grosvenor Square con carrozze, passanti e terrazze georgiane.

Prima che il nome Mayfair diventasse sinonimo di eleganza, qui c’erano prati ondulati, orti, cave di ghiaia e il corso serpeggiante del piccolo Tyburn, uno dei fiumi nascosti di Londra. Tra la fine del Seicento e la metà del Settecento questo lembo di campagna ai margini occidentali della città divenne un’officina di trasformazioni. Il primo segnale fu la May Fair, la fiera di maggio che, trasferita in quest’area dalla fine del XVII secolo, richiamava mercanti, giocolieri, pugili e curiosi in un brulicare di bancarelle, spettacoli e improvvisazioni. La vitalità era tale da oltrepassare spesso le regole del decoro; dopo polemiche e ordinanze, la fiera venne spostata e il terreno tornò disponibile a un disegno urbano più ambizioso. Proprio qui, il costruttore Edward Shepherd avrebbe dato forma a un piccolo nucleo di vie e cortili che ancora oggi conserva un’atmosfera di village within the city: Shepherd Market. Passeggiando tra le sue viuzze si legge la memoria di quella stagione pionieristica, quando il mercato, le locande e i cortili scenografici disegnarono una scala intima e conviviale; la sua evoluzione è documentata nella pagina ufficiale Shepherd Market – History, che ricostruisce con chiarezza la parabola della fiera e la successiva urbanizzazione (Shepherd Market – History).

Se la fiera accese la miccia del cambiamento, la vera regia della trasformazione arrivò dalla Grosvenor Estate, una delle grandi dinastie fondiarie d’Inghilterra. Il passaggio cruciale è la celebre unione, nel 1677, tra Sir Thomas Grosvenor e Mary Davies, erede dei vasti terreni dell’antica Ebury Manor, che comprendevano proprio i suoli su cui sorsero Mayfair, Belgravia e Pimlico. Da quel patrimonio prese avvio, nel primo Settecento, una programmazione edilizia rigorosa e progressiva: concessioni in building lease ai costruttori, tracciamento di un reticolo ortogonale, definizione di piazze verdi e severi allineamenti di facciata. L’assetto non fu mai il risultato di un gesto isolato, ma di un processo che coinvolse surveyors, costruttori e architetti, scandito da capitolati e controlli pensati per garantire uniformità stilistica e qualità costruttiva. Una sintesi limpida delle origini e dell’evoluzione della tenuta si trova nella storia della Grosvenor Estate, che racconta come l’eredità di Mary Davies abbia orientato per secoli il disegno urbano del West End.

In pochi decenni nacque il vocabolario di Mayfair: terrazze georgiane in mattoni rossi o bruni, cornici lapidee a incorniciare portoni e finestre, bow-windows e piccoli balconi in ferro battuto, mews retrostanti per cavalli e carrozze poi trasformati in case-atelier, piazze alberate che agivano come camere d’aria nel tessuto costruito. Tra queste, Grosvenor Square divenne presto il cuore simbolico del quartiere: una grande piazza di forma quasi perfettamente rettangolare, contornata da facciate severe e da un disegno del verde calibrato su viali e parterre. Più a est, Hanover Square offriva una variante di scala, preludio al fronte di Regent Street; a sud, Berkeley Square traduceva in chiave più paesaggistica l’intuizione di un salotto all’aperto, destinato a diventare luogo di passeggio e di sosta sotto la volta dei platani. Il patterninsediativo fu definito con tale coerenza che, ancora oggi, l’esperienza del camminare per South Audley Street, Mount Street, Brook Street o Curzon Street è quella di una sequenza di prospetti orchestrati, con variazioni di dettaglio che non incrinano l’armonia complessiva.

La chiesa di St George’s, Hanover Square, in una celebre incisione settecentesca di Thomas Malton.

L’Ottocento consolidò questa grammatica urbana. Con l’avanzare della Rivoluzione industriale, Londra esplose in tutte le direzioni, ma a Mayfair l’identità residenziale di alta gamma resistette, aggiornandosi: l’illuminazione a gas divenne elettrica, i servizi igienici si modernizzarono, le finiture interne accolsero tecnologie e comfort che una nuova borghesia cosmopolita considerava irrinunciabili. L’urbanistica georgiana si rivelò elastica nell’assorbire club, ambasciate, sedi di enti e – più avanti – alberghi d’eccezione, senza snaturare l’impianto originario. Non mancarono sostituzioni edilizie e ricostruzioni, ma il principio di coerenza restò il faro dell’intervento: facciate che dialogano per ritmo e proporzione, allineamenti rispettati, materiali compatibili, altezze contenute. Questo equilibrio, oggi, è formalizzato e tutelato attraverso lo status di conservation area e dagli strumenti di pianificazione della City of Westminster, che fissano criteri per facciate, tetti, shopfront e arredi urbani, proprio per preservare il carattere del quartiere (Westminster – Conservation Areas)

Il Novecento portò una nuova identità a Grosvenor Square, destinata a diventare la “Little America” di Londra. Durante la Seconda guerra mondiale l’area ospitò uffici e comandi statunitensi; nel 1960, con l’inaugurazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti progettata da Eero Saarinen, la piazza assunse una centralità diplomatica senza precedenti. Statue, memoriali, funzioni consiliari e la presenza di personale americano trasformarono per decenni il paesaggio umano della zona. Quando, tra il 2017 e il 2018, l’Ambasciata si trasferì a Nine Elms, si aprì la partita della riconversione del grande edificio modernista e, con essa, una riflessione collettiva sul futuro della piazza. Una cronologia e un racconto attendibili di questa stagione sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell’Ambasciata USA nel Regno Unito, che ripercorre il legame profondo tra Washington e Grosvenor Square (U.S. Embassy – Grosvenor Square).

Parallelamente, la Grosvenor Estate ha promosso in anni recenti un progetto di rinaturalizzazione e potenziamento ecologico di Grosvenor Square: più biodiversità, gestione sostenibile delle acque, incremento delle superfici permeabili, ampliamento delle zone d’ombra e un disegno del verde pensato per conciliare fruizione pubblica e resilienza climatica. È un tassello di una strategia più ampia: governare il cambiamento senza spezzare la continuità storica, mantenere la mescolanza tra residenza, cultura, retail e ospitalità, e farlo con strumenti di pianificazione condivisi come il Mayfair Neighbourhood Plan, esito di un processo partecipativo che impegna residenti e imprese in una visione di lungo periodo (Mayfair Neighbourhood Plan – testo integrale).

Guardando a ritroso, la storia di Mayfair è dunque una trama continua: dalla May Fair che dà il nome al quartiere alla nascita di Shepherd Market come nucleo mercantile e conviviale; dalla strategia fondiaria dei Grosvenor alla messa a sistema di piazze, terrazze e mews; dal consolidamento ottocentesco all’americanizzazione diplomatica del Novecento; dalla stagione delle grandi ambasciate alla rigenerazione contemporanea ispirata a sostenibilità e qualità dello spazio pubblico. Di rado una parte di città regge così bene la sovrapposizione di tempi e funzioni: qui ogni epoca ha lasciato una firma, ma nessuna ha cancellato la precedente. È questa “continuità nella trasformazione” – garantita da regole chiare, da una cultura della manutenzione e da una committenza che ha saputo investire con visione – a spiegare perché Mayfair rimanga, secoli dopo, un laboratorio urbano capace di influenzare tanto il racconto di Londra quanto l’immaginario di chi la visita.

Piazze e giardini: il verde come archivio vivente

La cifra verde di Mayfair si legge nelle sue piazze, veri dispositivi di benessere urbano. Berkeley Square è un salotto all’aperto dove svettano imponenti London plane trees messi a dimora nel 1789, tra i più antichi del centro di Londra: un patrimonio botanico che racconta secoli di lotta all’inquinamento e di resilienza urbana. Oggi la stessa Westminster City Council ricorda la storicità di queste alberature e la vocazione del giardino come spazio aperto, arioso, “leggero” nella percezione (scheda Berkeley Square – Westminster).

Grosvenor Square a Mayfair: prato curato, obelisco commemorativo e le eleganti facciate georgiane del West End.

A pochi isolati, Mount Street Gardens è un microcosmo di quiete: un ex cimitero di St George’s, Hanover Squarediventato giardino pubblico nel 1889, premiato nel tempo con Green Flag Awards e riconosciuto come Local Wildlife Site per la qualità dell’habitat urbano. Panchine, aiuole, grandi platani, una luce filtrata che in estate disegna un mosaico di ombre e serenità: è il rifugio perfetto tra una galleria e un appuntamento, tra un pranzo d’affari e una visita in chiesa (scheda Mount Street – Westminster; GIGL – SINC).

Poi c’è Brown Hart Gardens, una terrazza verde sospesa su una storica sottostazione elettrica: 10.000 piedi quadrati di spazio pubblico, una piazza sopraelevata del 1906 restituita negli ultimi anni a una fruizione contemporanea tra caffetteria e sedute, con la magnifica sorpresa di una prospettiva sulla cattedrale ucraina dall’altra parte della via. Un esempio di infrastructural urbanism che Mayfair ha saputo adottare e rendere familiare (voce enciclopedica).

“Little America”: l’asse di Grosvenor Square tra passato e futuro

Se c’è un luogo dove la storia globale si incrocia con la microstoria di quartiere, è Grosvenor Square. Qui dal 1938 la diplomazia statunitense ha avuto casa, prima a 1 Grosvenor Square (oggi Alto Commissariato del Canada), poi nell’edificio emblematico di Eero Saarinen al n.30, inaugurato nel 1960. Con il trasferimento dell’Ambasciata a Nine Elms (2017–2018), l’edificio è diventato oggetto di una colossale riconversione: lo studio David Chipperfield ha firmato il passaggio a The Chancery Rosewood, restituendo alla città un volume modernista che resta, comunque, memoria di un’epoca.

Il racconto della piazza come living room della comunità si arricchisce anche dei progetti di riqualificazione del verde e delle percorrenze, nonché di un rinnovato mix tra residenziale ultra-prime, hospitality e headquarter di asset manager: una metamorfosi che ha consolidato l’immagine di Mayfair come quartiere-laboratorio per un’urbanità di alta gamma, senza rinunciare alla propria stratificazione storica (Financial Times).

Arte, scienza, aste: il triangolo creativo di Mayfair

C’è una Mayfair della scienza che pochi immaginano: al Royal Institution di Albemarle Street hanno lavorato Humphry Davy e Michael Faraday, hanno preso forma scoperte che hanno cambiato il mondo (dalla lampada di sicurezza all’elettromagnetismo), sono nati i celeberrimi Christmas Lectures. Il museo interno custodisce strumenti, appunti, storie di sperimentazione: un sancta sanctorum del pensiero scientifico britannico ancora oggi attivo come centro divulgativo (Royal Institution – Humphry Davy).

Sul fronte delle arti Mayfair è sinonimo di gallerie e case d’asta. Sotheby’s (34–35 New Bond Street) è un faro del mercato internazionale, mentre Christie’s ha la sua storica sede di King Street a pochi passi, nel confinante St James’s: due istituzioni che scandiscono il calendario dell’arte mondiale e portano a Mayfair un pubblico cosmopolita e collezionisti di ogni latitudine (Sotheby’s – London; Christie’s – London locations).

Il tessuto commerciale, poi, raggiunge vertici unici su Bond Street, la “vetrina” del lusso dove si affacciano maison storiche e nuove stelle. Secondo il rapporto Main Streets Across the World 2024 di Cushman & Wakefield, New Bond Street è la terza via commerciale più costosa al mondo, con canoni che hanno superato quelli di Tsim Sha Tsui a Hong Kong: un primato che racconta l’appeal dell’indirizzo e il suo ruolo di brand cluster globale (Cushman & Wakefield – report 2024).

Savile Row: dove nasce il dinner jacket

Nessun racconto di Mayfair sarebbe completo senza Savile Row, la strada che ha definito la grammatica dello stile maschile moderno. Qui le botteghe di bespoke tailoring hanno coltivato per due secoli un’arte fatta di carta modello, forbici e ferro da stiro, fino a inscrivere il quartiere nel City Plan di Westminster con la designazione di Savile Row Special Policy Area: un presidio normativo che tutela i mestieri, i laboratori ai piani interrati, i rapporti tra showroom e workrooms, impedendo conversioni improprie di spazi essenziali al ciclo sartoriale (City Plan 2019–2040 – Westminster).

Tra i protagonisti spicca Henry Poole & Co., “fondatore morale” della strada e inventore del dinner jacket: fu qui, nel 1865, che il futuro Re Edoardo VII chiese un short evening coat informale da indossare a Sandringham. Nasceva così la giacca da sera che in America avrebbe preso il nome di tuxedo. Le fonti della casa custodiscono la genealogia del taglio e uno storytelling che lega re e statisti, generali e dandy, fino alla contemporaneità (Henry Poole – The Dinner Suit; Savile Row Bespoke Association – storia).

Oggi la via continua a essere laboratorio di innovazione e custodia della tradizione: l’elasticità del bespoke convive con capsule contemporanee, collaborazioni con istituzioni culturali e una cura del mestiere che rimane la cifra immutata dell’indirizzo. La designazione come SPA protegge proprio questo: il genius loci di una filiera produttiva radicata nel quartiere e riconosciuta nel mondo (Westminster – Savile Row SPA).

Arcades: il passo coperto dell’eleganza

La liturgia dello shopping a Mayfair ha i suoi templi: la Burlington Arcade (1819), un “dipartimento” ante litteram dove si susseguono gioiellieri, perfumers, orologiai, e dove ancora pattugliano i Beadles, custodi in livrea dell’etichetta. Poco più in là, la Royal Arcade (1879), il più antico passaggio coperto purpose-built di Londra, stende la sua volta vetrata tra Old Bond Street e Albemarle Street. Entrambi sono gateways che dosano luce e silenzio, definendo la grammatica del passeggio elegante nel West End (Burlington Arcade – sito ufficiale; Royal Arcade – storia).

Chiese e spiritualità: tra georgiano e gotico vittoriano

La parrocchiale di St George’s, Hanover Square è un’icona georgiana con una storia che attraversa l’Atlantico: qui il 2 dicembre 1886 Theodore Roosevelt sposò Edith Kermit Carow prima di tornare in patria a proseguire una carriera che lo avrebbe portato alla Casa Bianca. Poco distante, la Grosvenor Chapel (1730) è un gioiello di luce e musica, ancora oggi centro di una comunità attiva; mentre la Chiesa del Gesù (Farm Street), in ricco gotico vittoriano, racconta il ruolo dei gesuiti a Londra e un rapporto lungo con l’arte e la predicazione (Royal Institution of Great Britain – contesto storico e culturale locale, Farm Street – storia; Grosvenor Chapel – storia; per l’episodio Roosevelt: Theodore Roosevelt NHS – post).

Accanto ai portali sacri, Mount Street Gardens fa da cuscinetto verde, chiostro laico di una borghesia cosmopolita. L’armatura georgiana e la verticalità gotica restituiscono, insieme, la stratificazione del gusto che rende Mayfair un catalogo a cielo aperto. Westminster City Council

Musica in casa: Handel & Hendrix su Brook Street

Pochi luoghi condensano il genio musicale come la casa-museo Handel & Hendrix in London: al 25 Brook Street visse George Frideric Handel dal 1723 fino alla morte; due secoli dopo, al piano di sopra, Jimi Hendrix trasformò quelle stanze in un laboratorio sonoro tra tappeti persiani, un giradischi Beogram e una selva di vinili. Il museo ricostruisce ambienti, strumenti, atmosfere; un cortocircuito creativo che è una perfetta metafora di Mayfair: il barocco che fa da basamento al rock, la filigrana che regge l’assolo (pagina museo su Art Fund).

L’arte come gesto urbano: Silence di Tadao Ando

Su Carlos Place, davanti al Connaught, il maestro giapponese Tadao Ando ha disegnato Silence: un’installazione d’acqua ellittica che abbraccia due grandi platani, rilasciando a intervalli una nebbiolina di vapore. Commissionata dal Connaught e da Grosvenor, Silence è un gesto minimale che ridefinisce la soglia tra spazio pubblico e ospitalità, tra alberi e pietra, tra tempo e memoria. Un’opera da cercare la sera, quando l’illuminazione trasforma la vasca in una lente di rifrazione urbana (The Connaught – Design & Features; Byrne Group – progetto “Silent Water Feature”).

Mayfair da leggere: targhe, nascite, case

Camminare a Mayfair significa anche leggere le targhe. In South Street al civico 10 una blue plaque ricorda Florence Nightingale, la “Signora con la lampada” che qui visse e morì; in South Molton Street si ricorda William Blake; in Chesterfield Street Beau Brummell fa capolino dietro la vetrina di un gentlemen’s moderno con la sua leggenda di dandy; in Curzon Street, infine, un’altra targa racconta l’ultimo domicilio londinese di Benjamin Disraeli. E poco lontano, in Bruton Street 17, nacque Elizabeth II, un dettaglio che da solo basterebbe a spiegare la densità simbolica del quartiere.

Il Pantheon domestico di Mayfair comprende anche nascite letterarie: Ian Fleming, il padre di James Bond, vide la luce in Green Street; e Winston Churchill ebbe la sua prima casa “da adulto” in Mount Street, tra sigari e manoscritti, all’alba di una carriera che avrebbe definito il Novecento.

Il rito dello shopping: Bond Street e dintorni

Old e New Bond Street sono un manuale di retail placemaking: portali in pietra, vetrine-museo, gallerie, flagship di alta gamma, e gli insostituibili passages che addolciscono il flusso. Qui convivono heritage brands e new luxury, watchmakers e haute joaillerie, con una programmazione di eventi che racconta la capacità di Bond Street di essere tanto salotto cittadino quanto mappa globale degli status symbol (sito ufficiale di Bond Street).

Sul piano dei numeri, la celebrità dell’indirizzo si traduce in canoni al vertice mondiale: il Main Streets Across the World 2024 lo certifica, segnando New Bond Street al terzo posto della classifica globale subito dopo Via Montenapoleone e la Quinta Strada.

Musei del contemporaneo e gallerie boutique

Mayfair è un ecosistema curatoriale: dalle power galleries internazionali ai project space, dalle vetrine di design che sembrano kunsthalle in miniatura ai salotti della fotografia, l’itinerario è infinito. Molte realtà lavorano in sinergia con le case d’asta, altre con i musei; tutte sfruttano la prossimità di Piccadilly e St James’s per allargare il triangolo dell’arte fino alla Royal Academy. Il risultato è una costellazione dove ogni via – Cork Street, Albemarle Street, Savile Rowstessa – offre una narrazione diversa della contemporaneità.

Itinerari di un giorno: come attraversare Mayfair

Un modo intelligente per leggere il quartiere in una giornata? Si parte da Bond Street Elizabeth line (uscita Hanover Square), si imbocca Brook Street fino alla casa di Handel & Hendrix, poi New Bond Street e la Royal Arcade per un salto nel tempo. Da lì, Burlington Arcade e risalita verso Berkeley Square a cercare i grandi platani del 1789. Il pranzo può essere un bistro su Mount Street; nel pomeriggio, Grosvenor Square e il perimetro dell’ex Ambasciata USA diventata The Chancery Rosewood. Al tramonto, passo lento verso Carlos Place per ascoltare Silence di Ando, e chiusura in Shepherd Market, tra pub e ristorantini che ricordano la fiera da cui tutto nacque. Informazioni pratiche e aggiornamenti su eventi e aperture si trovano sui siti del quartiere e sui canali delle singole istituzioni.

Un quartiere che pensa: piani, regole, visioni

Dietro l’eleganza delle vetrine e dei portoni, Mayfair è anche politica urbana: documenti come il Mayfair Neighbourhood Plan 2018–2038 e il City Plan 2019–2040 fanno da bussola per conciliare tutela e innovazione, residenze e uffici, artigianato e retail, in un equilibrio che è la vera forza del quartiere. La designazione delle Special Policy Areas – da Savile Row a St James’s – ne è l’esempio più chiaro: proteggere cluster economici unici, salvaguardando spazi e funzioni che altrove verrebbero facilmente espulsi dalla pressione immobiliare.

Dettagli da non perdere: la bellezza in scala 1:1

C’è un Mayfair “di dettaglio” che merita attenzione. Le maniglie dei portoni in bronzo su Mount Street, il passo dei balconcini in ferro battuto su South Audley Street, la pietra lucidissima dei basamenti, i bow-windows che catturano la luce come lenti ottiche. Nei negozi storici la cultura del servizio diventa parte dell’estetica: un pacchetto incartato con cura, una consulenza che è quasi conversazione, una palette cromatica che fa da branding alla strada. Tra un ingresso e l’altro, alzate lo sguardo: le targhe vi diranno chi ha abitato qui, chi ha scritto, inventato, suonato, governato.

Mayfair in movimento: mobilità e accessibilità

Con l’apertura della Elizabeth line a Bond Street la scala del quartiere si è ridisegnata: i tempi di percorrenza dal City e da Heathrow si sono accorciati, Hanover Square è diventata un portale elegante di accesso a Mayfair, e l’interscambio con Oxford Circus e Tottenham Court Road ha allargato i raggi del passeggio. La vicinanza a Green Park (Jubilee, Piccadilly, Victoria) completa una rete di collegamenti che rende superfluo l’uso dell’auto, rafforzando la walkability e il tessuto di micro-servizi.

Un’energia che si rinnova

Mayfair non è un museo. È un luogo che si rigenera: cambiano i tenant, nascono club e members’ spaces, si aggiornano gli interni degli hotel storici, si moltiplicano le gallerie mid-market accanto ai giganti dell’arte, il fine dining dialoga con cucine d’autore più snelle. La regola non scritta è semplice: elevare senza snaturare. È ciò che riconoscono analisi e report quando parlano del “nuovo Mayfair”, di una comunità internazionale che ha scelto questo quartiere non solo per comprare o investire, ma per abitare – in ogni senso della parola (Financial Times).

Le immagini utilizzate sono su Common free license o tutelate da copyright. È vietata la ripubblicazione, duplicazione e download senza il consenso dell’autore.

Immagini interne: By Metro Centric – Berkeley Square, W1, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9906465

The post Mayfair, cuore aristocratico di Londra first appeared on Londra Da Vivere : il più grande portale degli italiani a Londra.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181210.jpg)

%20Carole%20Bethuel.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)