Nessun limite all’accesso dell’algoritmo IA

lentepubblica.it

La sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 giugno 2025, numero 4929, individua un principio di legalità che riguarda il limite all’accesso dell’algoritmo IA. Focus dell’Avv. Maurizio Lucca.

Secondo i giudici l’accesso documentale (estrapolazione di dati) non può essere precluso per l’incapacità (dell’Amministrazione) di individuare il processo decisionale dell’algoritmo nel definire un procedimento di erogazione di contributi (aiuti), collegati al possesso di beni patrimoniali di privati.

Fatti

Nella sua essenzialità, la parte appellante impugna un giudizio di primo grado in materia di accesso agli atti, con la quale il giudice non ha considerato le valutazioni dell’Amministrazione nel bilanciare il diritto di accesso difensivo con la tutela dei dati personali, dove il controinteressato non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso.

La richiesta di accesso è inoltre funzionale a conoscere la quantificazione dei contributi erogati in relazione alla proprietà di alcuni fondi, il tutto per una richiesta in sede civile di un risarcimento danni che il controinteressato avrebbe cagionato all’appellante con l’illegittima conduzione dei fondi proprietà di quest’ultimo.

L’appello pertanto viene respinto.

I documenti detenuti e costi

È noto che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere rivolta non solo all’Amministrazione che ha formato il documento, ma anche a quella che lo detiene stabilmente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990: pertanto il diniego di accesso basato sull’erroneo assunto che la richiesta debba essere indirizzata esclusivamente all’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale è illegittimo [1].

Un primo aspetto di rilievo porta a confermare che la materiale indisponibilità di un atto amministrativo è preclusiva dell’accoglimento della domanda di accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, sia stata trasferita ad altro Ente successivamente alla formazione degli atti.

Oneri dell’amministrazione

Se ne deduce in aggiunta che l’accesso agli atti amministrativi può riguardare esclusivamente documenti preesistenti e in possesso della Pubblica Amministrazione, non estendendosi a documenti inesistenti o mai formati: è onere dell’Amministrazione dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’eventuale inesistenza di tali documenti [2], dando atto che al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini del giudice amministrativo per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data [3].

Difficoltà pratiche non ostano all’accesso

Dunque, in assenza di una tale evenienza le difficoltà pratiche di acquisizione della documentazione non possono ostare all’esercizio dell’accertato diritto di accesso, mentre gli eventuali costi necessari per la riproduzione dei dati sono a carico della parte istante, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell’art. 25 della legge n. 241/1990 («Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura») [4].

La visione dei documenti non può che essere gratuita

Va anche detto che sotto questo ultimo profilo, la norma citata ammette che la visione dei documenti non può che essere gratuita; se così non fosse, il principio della massima trasparenza, introdotto dalla legge n. 15/2005, come principio generale dell’azione amministrativa, e, quindi, da intendersi anche come ampliativo ed estensivo delle disposizioni in materia di diritto di accesso, non avrebbe una idonea attuazione, mentre è possibile con norma regolamentare recuperare le spese di riproduzione (in fotocopia o su supporto digitale) dei documenti amministrativi, avendo cura di osservare, nella fissazione dei costi per la riproduzione, a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, non potendo aggiungere altri costi (quali, quelli del personale).

In ogni caso, la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’Amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso [5].

Precisazioni

Pare giusto precisare che non è opponibile al cittadino la circostanza (quale quella meramente contingente o fattuale) della assenza di documenti presso l’Amministrazione interpellata, tutte le volte che – in ragione della riconducibilità del procedimento amministrativo, cui i documenti richiesti ineriscono, alle competenze proprie dell’Amministrazione interpellata – i predetti documenti devono essere detenuti dall’Amministrazione medesima [6].

L’inevitabile riflesso porta a stabilire che laddove, per qualsivoglia ragione, un documento amministrativo che avrebbe dovuto essere detenuto da una PA, non è presente negli archivi di questa – e tale documento forma oggetto di istanza di accesso – è preciso compito dell’Amministrazione costituire la detenzione del documento presso di sé e quindi, sussistendone le condizioni di legge, consentirne l’accesso al cittadino, perché altrimenti il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge come posizione strumentale alla partecipazione procedimentale e all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa risulterebbe facilmente frustrato, nel suo esercizio concreto, dalla mera assenza del documento richiesto presso una PA che pure sarebbe stata tenuta alla sua detenzione, ai sensi di legge [7].

Il precipitato porta dunque alla conclusione che la dichiarazione di “perdita” deve assumere la forma di una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano, ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati; in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti [8].

Merito

Ciò posto, qualora l’accesso alla documentazione comporti l’estrazione all’interno di un programma informatico di gestione dei contributi, mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale, sarà compito dell’Amministrazione (titolare della competenza) di acquisire i dati, anche in presenza di un programma gestito da terzi (rivolgendosi al gestore).

In effetti, a seguito della disciplina normativa (cfr. ad es. l’art. 30 d.lgs. 36 del 2023) l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (dagli algoritmi al c.d. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI), rientra tra i moduli procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti, accompagnata ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l’operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.

Peraltro in termini diversi, l’utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa (alias legge n. 241/1990), nella doverosa declinazione dell’art. 97 Cost., coerente con l’attuale evoluzione tecnologica, disponendo di una risorsa (l’IA) capace di velocizzare le operazioni istruttorie, integrando dati e soluzioni tecniche di efficienza del sistema [9].

Si aggiunge inoltre che sul punto, il Collegio annota i seguenti primari principi in tema di:

Questi principi cogenti devono essere garantiti a maggior ragione nei confronti del diritto di accesso documentale, che costituisce una articolazione fondamentale del principio di trasparenza, dove le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata, non può giustificare la sua elusione.

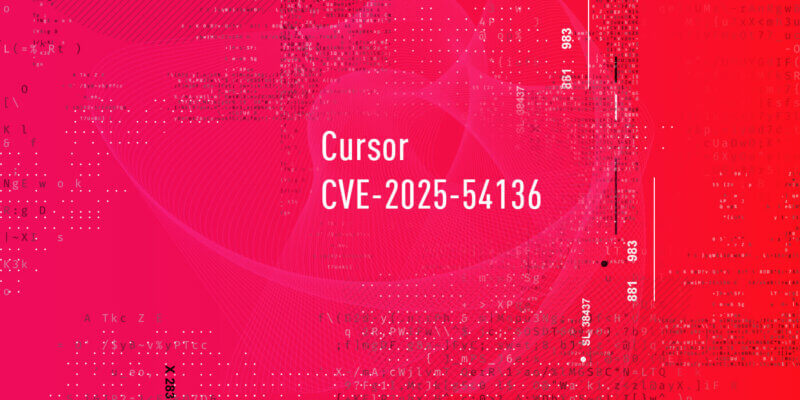

Il precipitato comporta che l’Amministrazione non può giustificare il diniego all’accesso dell’algoritmo fondato su impedimenti di tipo tecnico, ossia l’incapacità di conoscere le regole del sistema: «non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione».

Si può giungere a formulare un principio di diritto secondo il quale la procedura digitale attraverso un “algoritmo” (una sequenza ordinata di operazioni di calcolo) consente in via informatica di valutare e graduare una moltitudine di domande (in procedure seriali o standardizzate, ossia con dati certi ed oggettivamente comprovabili in assenza di apprezzamenti discrezionali), accelerando i tempi amministrativi di conclusione del procedimento, in adesione ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (ex art. 1, comma 1, della legge n. 241/90, di cui all’art. 97 Cost.).

La regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, anche se viene declinata in forma matematica, deve sempre soggiacere ai principi generali dell’attività amministrativa: l’algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”, e come tale accessibile alla “regola” che governa l’algoritmo.

Pare giusto, a margine della sentenza, osservare che l’art. 30, Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, del d.lgs. n. 36/2023, si occupa di imporre alle PA di assicurare «la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento», stabilendo che le decisioni assunte mediante automazione (rectius programmi informatici/intelligenza artificiale) devono rispettare i principi di «conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata», nonché di «non esclusività della decisione algoritmica», il quale sottende (così è prescritto) che il processo decisionale deve essere controllato, validato dal contributo umano, capace (si stima) di «smentire la decisione automatizzata» [10]

Vuol dire, per i pratici, che la macchina non può operare scelte all’insaputa, sia dell’operatore economico che della stazione appaltante, visto che l’eventuale esclusione disposta da una base algoritmica deve essere tracciata, come tutte le regole di gara, «al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici»: il fattore umano non può essere estromesso nelle decisioni, anzi l’esercizio della discrezionalità non può essere traslato alla macchina la quale potrà operare, diversamente, quando le decisioni sono prive di tale esercizio del potere: la decisione robotizzata dovrà rendere accessibile il codice sorgente, da far rientrare nelle regole del procedimento amministrativo, donde la piena accessibilità alle regole dell’algoritmo.

In questo senso, se la fonte (l’intento del legislatore) esprime una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari, in ogni caso, assicura la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegato, salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto d’accesso documentale a tali “documenti” ed anche al data set [11]

Dunque si evince dal quadro normativo ed esegetico, che la parte ricorrente ha pieno titolo (c.d. legittimazione) ad accedere all’algoritmo, sussistendo un collegamento diretto tra il documento per il quale si chiede l’accesso e le esigenze difensive: la PA detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., non devono svolgere ‘ex ante’ alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’Autorità giudiziaria investita della questione [12].

La sentenza, al di là del rigetto dell’appello, postula l’accessibilità all’algoritmo da parte del soggetto che partecipa ad una procedura amministrativa, dove l’IA non si limita a velocizzare la decisione ma dispone la scelta concludendo il procedimento, incidendo direttamente il destinatario dell’azione amministrativa.

[1] TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13 marzo 2025, n. 91; di contro, l’Amministrazione adempie all’obbligo di accesso se dimostra di aver trasmesso tutta la documentazione disponibile, sicché l’assenza di ulteriori documenti, contestata dal richiedente, deve essere provata da quest’ultimo, pena l’infondatezza del gravame, TAR Piemonte, sez. III, 4 novembre 2024, n. 1117. Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 8 febbraio 2023, n. 899, dove si chiarisce che è cura dell’Amministrazione indicare il termine entro il quale ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

[2] TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 marzo 2023, n. 205.

[3] Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4085; TAR Campania, Napoli, sez. III, 30 gennaio 2023, n. 685.

[4] TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, ordinanza 14 febbraio 2024, n. 3374.

[5] TAR, Toscana, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 11.

[6] TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 5 agosto 2019, n. 699.

[7] TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 aprile 2019, n. 4588.

[8] TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 maggio 2021, n. 2915.

[9] Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Rapporto 2025. Ricognizione della PA Centrali, dove si invitano le Amministrazioni Pubbliche a «privilegiare tecnologie di Machine Learning “tradizionali”, affidabili e a basso impatto ambientale, evitando approcci basati esclusivamente su tendenze di mercato legate all’IA generativa, spesso più energivore e meno consolidate. Al tempo stesso, risulta fondamentale favorire l’integrazione dell’IA nei sistemi informativi esistenti della PA, per garantire coerenza architetturale e massimizzare l’efficacia delle soluzioni implementate», pag. 20.

[10] Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857.

[11] LUCCA, L’intelligenza artificiale nelle procedure di gara, lexitalia.it, n. 7, 1° luglio 2025, ove si rileva che nelle decisioni affidate all’intelligenza artificiale, il cit. art. 30 mostra un deciso favor per l’esercizio dell’accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto, evidentemente ritenendo che la mancata conoscenza del codice sorgente impedirebbe la tracciabilità dell’algoritmo, violando il dovere esplicativo minimo previsto dalle raccomandazioni europee, oltre l’evidente principio di trasparenza.

[12] Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4.

The post Nessun limite all’accesso dell’algoritmo IA appeared first on lentepubblica.it. I punti evidenziati dal Collegio

Principio di diritto

L’intelligenza artificiale

L’importanza del fattore umano

La legittimazione dell’accesso

Sintesi

Note

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1765896002295.jpg--imam_shahin_libero_perche_le_accuse_non_reggevano__la_corte_smonta_il_teorema_della_pericolosita.jpg?1765896002380#)

_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)

-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)