Senza una politica estera condivisa l’Ue resta solo un gigante amministrativo

Se ci chiedessero, cinque anni dopo il discorso del 16 settembre 2020, di suggerire alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ma anche ai leader dei gruppi politici nel Parlamento europeo delle letture per il discorso sullo «Stato dell’Unione» del prossimo 10 settembre, diremmo loro di accantonare la documentazione prodotta dalle istituzioni europee dall’inizio della decima legislatura europea e di rileggere invece gli avertissements à l’Europe scritti da Thomas Mann e pubblicati in Francia nel 1937 da André Gide e, un anno dopo, a Stoccolma dalla casa editrice Bermann Fischer con il titolo “Achtung Europa”.

Alle nostre lettrici e ai nostri lettori italiani suggeriamo poi l’edizione di Achtung Europa del 2017, in Oscar Mondadori con prefazione di Giorgio Napolitano, aggiungendo anche la lettura di una raccolta di discorsi e scritti di Piero Calamandrei pubblicata da People Idee a cura di Enzo Di Salvatore: «Questa nostra Europa».

Fra i discorsi di Piero Calamandrei attiriamo l’attenzione su «La Convocazione dell’Assemblea costituente europea» al II Congresso dell’UEF a Roma dal 7 all’11 novembre 1948, insieme al Manifesto di Ventotene del 1941 e al discorso di Altiero Spinelli al Parlamento europeo il 13 settembre 1983 su «Il Vecchio e il Mare» e la lotta contro gli squali.

L’Unione europea, le sue cittadine e i suoi cittadini, insieme alle istituzioni che li rappresentano ai vari livelli, non hanno bisogno di un’elencazione autocelebrativa dei provvedimenti proposti, adottati o ancora sub judice (essendo i giudici di ultima istanza i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo), legati alle gravi sfide europee e internazionali.

Quest’elenco può essere scaricato facilmente dai siti della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento europeo e, seppure con molte confusioni e inadeguatezze, sui media e nella stampa. Su di essi ci si può e ci si deve esprimere criticamente, usando gli strumenti della democrazia partecipativa come la Piattaforma digitale, le petizioni al Parlamento europeo e le iniziative di cittadini europei rivolte alla Commissione europea.

Non sottovalutiamo gli effetti delle misure, seppure incomplete e spesso frammentarie, ma suggeriamo alla Presidente Ursula von der Leyen e ai leader dei gruppi politici di lanciare piuttosto un «monito agli Europei» in un mondo scosso da problemi immensi, di fronte ai quali le organizzazioni internazionali e i loro leader si sono mostrati fino a ora incapaci di proporre e adottare soluzioni a lungo termine, come un insieme di sonnambuli.

Le une e gli altri sono rimasti sordi al grido di tutti coloro che chiedono pace, giustizia e democrazia in un’Europa e in un mondo dove vengano realizzati gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, fondati sul principio secondo cui nessuno debba essere lasciato indietro.

Mancano cinque anni al 2030, ma la maggioranza di quegli obiettivi è ben lontana dalla realizzazione degli impegni approvati nel 2015.

E l’Unione europea?

Essa, e soprattutto i suoi governi, sono di fatto silenti in tutti i teatri internazionali, anche laddove questi teatri sono alle sue frontiere o in Medio Oriente, laddove si dovrebbe lavorare collettivamente e con urgenza per la fine dei conflitti e per la costruzione della pace.

In questo quadro, e a trenta anni dall’avvio del processo di Barcellona nella Conferenza del 27 e 28 novembre 1995, il partenariato euromediterraneo è inesistente, nonostante gli interessi strategici dell’Unione europea nella regione.

Con quale posizione comune si presenterà l’Unione europea al vertice UE-UA in ottobre, alla trentesima COP e al Vertice G20 in novembre?

L’Unione europea non vuole affrontare collettivamente il governo dei flussi migratori di chi attraversa i suoi confini fuggendo dalla fame, dalle guerre, dai disastri ambientali e dall’espropriazione delle terre, avendo sostituito al principio dell’integrazione, nell’interesse di chi emigra e di chi accoglie, la politica arrogante dell’Europa dei muri.

L’Unione europea ha assistito impotente allo scomparire dell’obiettivo di un mondo fondato sul multilateralismo, essendo incapace di definire una posizione comune sulla riforma delle Nazioni Unite e piegandosi al ricatto delle sovranità assolute che condizionano l’agenda internazionale e che comandano a Washington, a Mosca, a Pechino, ma anche ad Ankara e a Pyongyang.

La politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, insieme alla realizzazione di una difesa comune, dovrebbe essere fondata sul metodo di decisioni democratiche a maggioranza e su due principi irrinunciabili: il ripudio della guerra – e dunque di soluzioni militari per dirimere le controversie internazionali – insieme al rispetto dei diritti fondamentali, e delle convenzioni che li hanno resi vincolanti.

Chi si ricorda che venticinque anni fa fu firmata solennemente a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che essa, integrando il Trattato di Lisbona, determina la sua applicazione alla luce dei diritti fondamentali delle persone?

All’interno dell’Unione europea, gli obiettivi sociali sono rimasti in larga parte al livello di dichiarazioni; l’obiettivo, il completamento dell’Unione economica e monetaria con l’eliminazione della sua zoppia (come la chiamava Carlo Azeglio Ciampi), è stato accantonato da tempo, mentre proseguono interminabili i negoziati sull’unione bancaria.

La dimensione delle realtà territoriali (aree interne e città) è ignorata e rischia di essere ulteriormente smantellata con il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale; la dipendenza energetica e tecnologica è crescente; la convergenza ecologica ha subito una grave battuta d’arresto e il divario generazionale si è fatto più profondo.

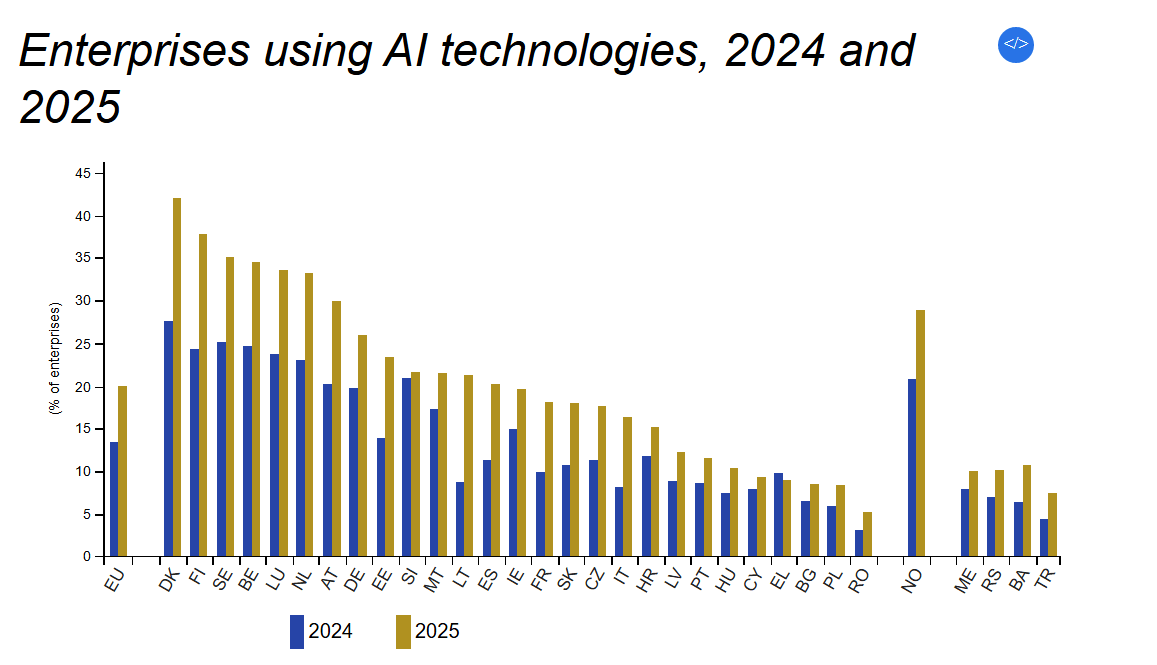

L’agenda digitale è incompleta, anche se l’Unione europea può essere considerata una big democracy in embrione con il pacchetto legislativo “Digital Service Act” rispetto al big tech negli Stati Uniti e al big State cinese.

Serve con urgenza un atto di coraggio, prima culturale e poi politico, ma questo atto potrà essere compiuto dalle istituzioni solo se esse ascolteranno la voce della maggioranza delle cittadine e dei cittadini europei.

Le forze politiche europee – che condividono il principio di una sovranità condivisa per superare quello delle sovranità assolute e a cui il Trattato assegna il compito di contribuire alla formazione della coscienza europea – dovrebbero riscoprire i valori dell’universalismo cristiano, dell’internazionalismo socialista, del cosmopolitismo liberale e della convergenza ambientale in una comune visione federale.

Per questo, i moniti dovrebbero rivolgersi a tutta l’Europa, come essi furono rivolti a tutti gli Europei da Thomas Mann, dal 1922 al 1945.

Considerando le scelte effettuate dalla Commissione europea nelle politiche ambientali e migratorie, nel futuro bilancio europeo con la rinuncia alla global minimum tax e alla digital tax, nel cedimento ai ricatti di Donald Trump sulla politica commerciale e nel piano per riarmare i eserciti nazionali, temiamo che dal Palazzo del Parlamento europeo a Strasburgo il silenzio di Ursula von der Leyen sarà assordante sull’Europa dei valori, ma non su quella del valore del denaro.

La via per l’unità politica europea richiederebbe l’avvio contemporaneo di un percorso costituzionale che venga completato in questa legislatura e di un processo costituente in vista delle elezioni europee nel 2029.

L'articolo Senza una politica estera condivisa l’Ue resta solo un gigante amministrativo proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1765896002295.jpg--imam_shahin_libero_perche_le_accuse_non_reggevano__la_corte_smonta_il_teorema_della_pericolosita.jpg?1765896002380#)

_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)

-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)