La strage silenziosa di Rasht, il bazar incendiato dal regime iraniano

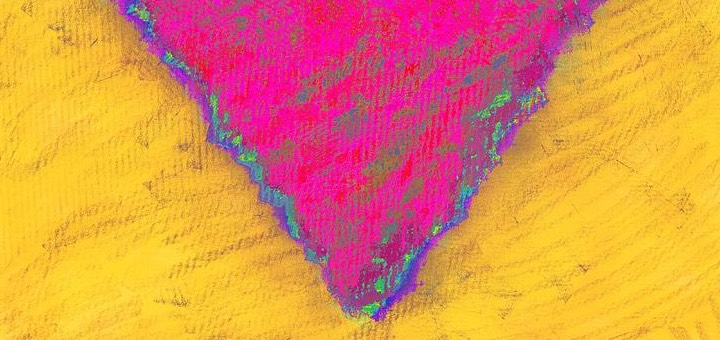

Una fotografia mostra una pila di scarpe abbandonate sul pavimento del bazar storico di Rasht, città del nord dell’Iran, capoluogo della provincia di Gilan, affacciata sul Mar Caspio. Scarpe di persone comuni, lasciate lì senza chi le indossava. Secondo testimoni oculari e organizzazioni per i diritti umani, appartenevano ai manifestanti presenti nel mercato l’8 gennaio, quando le forze di sicurezza del regime iraniano avrebbero incendiato il bazar mentre decine di persone si erano già arrese. Chi ha tentato di fuggire sarebbe stato colpito a colpi d’arma da fuoco, mentre molti altri sono morti intrappolati dalle fiamme.

L’immagine è stata diffusa dal giornalista iraniano Arash Sigarchi, ex prigioniero politico, che ha definito quei resti materiali come prova di un crimine contro l’umanità. Alcuni attivisti internazionali hanno paragonato la scena alle scarpe delle vittime esposte nei musei dell’Olocausto, non come metafora ma come riferimento diretto a ciò che resta dopo un massacro. Anche Suren Edgar, vicepresidente dell’Australian-Iranian Community Alliance, ha sottolineato che non si tratta di un gesto simbolico, ma di oggetti appartenuti a persone morte nel bazar.

Secondo Iran Human Rights, Ong con sede in Norvegia, i manifestanti presenti nel mercato avevano deposto le armi e non opponevano resistenza. I filmati diffusi successivamente mostrano il bazar devastato dall’incendio. Subito dopo i fatti di Rasht, l’8 gennaio, le autorità hanno imposto un blackout quasi totale di internet, limitando la circolazione di informazioni e rendendo quasi impossibile una verifica indipendente degli eventi.

La strage di Rasht si inserisce in una repressione più ampia iniziata con le proteste scoppiate a dicembre. Manifestazioni nate contro la crisi economica, l’inflazione e la disoccupazione si sono trasformate rapidamente in una contestazione diretta del sistema politico della Repubblica islamica. La risposta dello Stato, secondo numerose organizzazioni per i diritti umani, è stata immediata e sistematica.

Accanto alle uccisioni in strada emergono dettagli sulle torture inflitte ai manifestanti arrestati. Fonti vicine alle famiglie dei detenuti riferiscono che nelle carceri iraniane i prigionieri vengono costretti a spogliarsi, lasciati nudi nei cortili, esposti al freddo e colpiti con getti d’acqua. Un giovane detenuto sarebbe riuscito a inviare un messaggio dall’interno del carcere descrivendo pratiche di umiliazione collettiva.

Secondo le stesse testimonianze alcuni prigionieri sarebbero stati sottoposti a iniezioni di sostanze non identificate, somministrate senza spiegazioni. Le autorità non hanno fornito risposte ufficiali su queste accuse.

Le organizzazioni per i diritti umani stimano che oltre 20.000 persone siano state arrestate dall’inizio delle proteste. Il numero delle vittime resta incerto. La Human Rights Activists News Agency parla di almeno 3.766 morti accertati, mentre migliaia di altri decessi risultano ancora sotto verifica. Altre stime arrivano a ipotizzare fino a sedicimilacinquecento uccisi.

Il regime respinge le accuse. La Guida suprema Ali Khamenei attribuisce le violenze a «terroristi e rivoltosi» sostenuti dall’estero. La magistratura ha classificato molti manifestanti come “mohareb”, nemici di Dio, un’accusa che comporta la pena di morte. In questo contesto, la protesta civile viene trattata come una minaccia interna da eliminare.

Sul piano internazionale le reazioni restano limitate. Dichiarazioni di condanna e appelli politici non hanno inciso sulla situazione sul terreno. Con il Paese isolato e l’accesso a internet fortemente limitato, immagini come quella delle scarpe di Rasht restano una delle poche tracce visibili di una repressione condotta senza testimoni.

Le proteste iniziate a dicembre 2025 hanno coinvolto tutte le province dell’Iran e oltre duecentocinquanta località, con partecipazione anche di minoranze etniche come curdi e Lors. Le autorità hanno trattato queste manifestazioni come un’insurrezione interna, classificando molti manifestanti come “mohareb”, nemici di Dio, procedendo ad arresti massivi e processi sommari. Secondo fonti locali, alle famiglie dei manifestanti uccisi sono stati chiesti pagamenti fino a 7.000 dollari per la restituzione dei corpi, una pratica considerata estorsiva in un momento di lutto. Molte famiglie denunciano inoltre la mancanza di informazioni sui loro cari, impossibilitate a sapere dove fossero detenuti o quali accuse fossero state formalmente mosse.

Le Nazioni Unite, Amnesty International, Human Rights Watch e la International Commission of Jurists hanno espresso grave preoccupazione per la violenza, chiedendo alle autorità iraniane di fermare immediatamente l’uso eccessivo della forza, rilasciare i detenuti pacifici e garantire processi equi per chi è accusato di reati. A livello diplomatico, la condanna internazionale è stata diffusa, ma senza impatti concreti sul terreno.

Il blackout delle comunicazioni ha permesso alle autorità di controllare il flusso di informazioni, mentre le forze di sicurezza continuano le operazioni di arresto e intimidazione. Le proteste di dicembre e gennaio rappresentano la crisi interna più grave dagli anni successivi alla rivoluzione del 1979. La richiesta di cambiamento politico, economico e sociale da parte della popolazione si scontra con una repressione sistematica: uccisioni, torture, detenzioni arbitrarie e isolamento informativo.

La scena delle scarpe nel bazar di Rasht resta un simbolo tragico della repressione. Oggetti rimasti sul pavimento dopo la morte dei loro proprietari, testimoni silenziosi di una violenza di Stato che continua a colpire civili inermi. Quella pila di scarpe racconta l’entità di una crisi che, senza testimoni diretti e con il Paese isolato, resta visibile solo in frammenti come questo, immagini destinate a diventare memoria delle vittime e simbolo della brutalità del regime.

Nel frattempo, manifestazioni di solidarietà con gli iraniani hanno avuto luogo in città come Los Angeles, Londra e Parigi, con migliaia di partecipanti. Ma non serve. Serve mantenere lo status quo, lo vuole Pechino, Mosca, lo vogliono le monarchie del Golfo: un nuovo Iran, un regime change con nuova leadership è scomodo. Soprattutto al business.

L'articolo La strage silenziosa di Rasht, il bazar incendiato dal regime iraniano proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0