Perché il monitoraggio continuo dei rischi riguarda tutti (soprattutto nei territori fragili)

Non si tratta di creare allarmismi, ma di ascoltare attentamente i segnali che la natura ci manda, per anticipare i pericoli e tutelare la vita delle persone. Il buon esempio della Svizzera…

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di monitoraggio continuo dei rischi naturali in due casi molto diversi tra loro, eppure ugualmente emblematici.

Il primo è stato lo scudetto del Napoli, città in cui la gioia dei festeggiamenti per la vittoria del campionato ha fatto letteralmente tremare la terra.

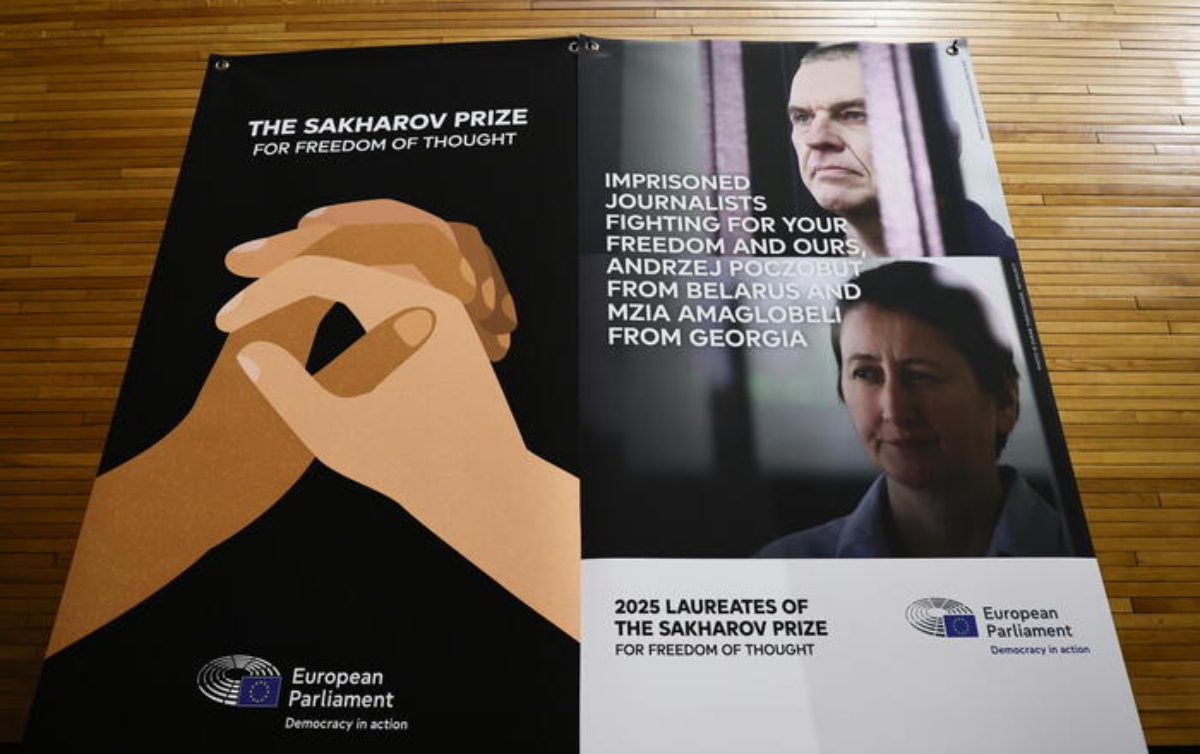

Il secondo, molto più drammatico, è avvenuto a centinaia di chilometri di distanza: il gigantesco crollo del Kleines Nesthorn in Svizzera, che ha travolto il villaggio alpino di Blatten, che grazie a un’evacuazione preventiva avvenuta dieci giorni prima ha evitato una tragedia ben più grave, contenendo drammaticamente il bilancio umano a una sola vittima.

Cos’è il monitoraggio ambientale

Generalmente, il monitoraggio ambientale ricomprende tutte le attività di raccolta e di analisi di dati sull’ambiente, svolte con strumenti e reti di sensori distribuiti sul territorio.

Serve a tenere sotto controllo parametri fondamentali come la qualità dell’aria e dell’acqua, la presenza di inquinanti, l’andamento climatico e lo stato degli ecosistemi.

Esiste però una serie di sottocategorie di monitoraggio, quali quello geofisico, quello geochimico o quello idrogeologico, che hanno come fine lo studio, la previsione e la prevenzione dei rischi naturali.

Una rete di piccoli osservatori in tutta Italia e a diverse scale

A occuparsi del monitoraggio continuo di fenomeni come terremoti, frane, eruzioni vulcaniche o deformazioni del suolo sono diversi enti, ognuno con una scala d’azione specifica.

A livello locale, per esempio, il Debris Flow Monitoring Lab dell’Università di Padova analizza in tempo reale il comportamento dei versanti instabili, contribuendo concretamente alla sicurezza delle aree montane più fragili.

Su scala regionale, l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv tiene sotto stretta osservazione vulcani attivi come Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, grazie a una rete di strumenti altamente efficienti e così sensibili da aver rilevato sia nel 2023 che nel 2025 i gol che, allo stadio Maradona, hanno regalato la vittoria dello scudetto al Napoli.

A livello nazionale, il Sistema di Protezione Civile coordina e integra questi sforzi, fornendo una visione d’insieme e attivando le procedure di allerta quando serve.

In tutti questi casi, la tecnologia è centrale: sismografi, stazioni Gps, radar, sensori acustici e chimici attivi giorno e notte per captare segnali e trasformarli in indicazioni utili per prevenire, o almeno contenere, i rischi naturali.

Monitoraggio multirischio: un’unica strategia per territori complessi

Il monitoraggio ambientale non si limita all’osservazione di singoli eventi naturali: oggi, per essere efficace, deve saper leggere scenari complessi e interconnessi.

Infatti, nei territori più urbanizzati il sistema di rilevamento lavora in modalità multirischio, integrando dati in tempo reale su fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici e meteorologici.

Questo significa far dialogare strumenti diversi: sismografi, Gps, radar interferometrici, pluviometri, clinometri e sensori geochimici, tutti collegati a modelli previsionali capaci di restituire scenari dinamici.

Un esempio emblematico arriva proprio dai Campi Flegrei dove l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha evidenziato, in un’audizione parlamentare del 27 giugno, l’urgenza di un approccio integrato al rischio.

Infatti, oltre al bradisismo e alla sismicità a esso legata, l’area flegrea presenta criticità da frana su oltre il 16% della zona rossa e instabilità su più del 60% delle falesie costiere.

In contesti come questo, il monitoraggio multirischio non è un’opzione tecnica, ma una necessità operativa, essenziale per pianificare interventi coordinati e prevenire scenari a catena.

Ascoltare la natura per proteggere le nostre comunità

Quello delle reti di monitoraggio per la riduzione dei rischi naturali è un lavoro silenzioso e invisibile, ma è una delle più efficaci forme di protezione che abbiamo.

Non si tratta di creare allarmismi, ma di ascoltare attentamente i segnali che la natura ci manda, per anticipare i pericoli e tutelare la vita delle persone proprio come è avvenuto a Kleines Nesthorn.

Questi strumenti, queste reti di osservazione, sono il frutto di anni di ricerca e di impegno quotidiano di scienziati, tecnici e volontari che operano spesso lontano dai riflettori.

Il loro lavoro è la base su cui si costruisce una società più resiliente, capace di convivere con la complessità del territorio senza subirne passivamente gli effetti. Perché la natura non si può fermare, ma se sappiamo guardarla e ascoltarla, possiamo imparare a conviverci meglio.

articolo redatto da Laura Franceschi

Crediti immagine: Depositphotos

L'articolo Perché il monitoraggio continuo dei rischi riguarda tutti (soprattutto nei territori fragili) è stato pubblicato su GreenPlanner Magazine.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)