Lucia e gli altri, sette anni isolati in cima alla montagna: “Abbiamo vinto noi, e Monteviasco non morirà mai”

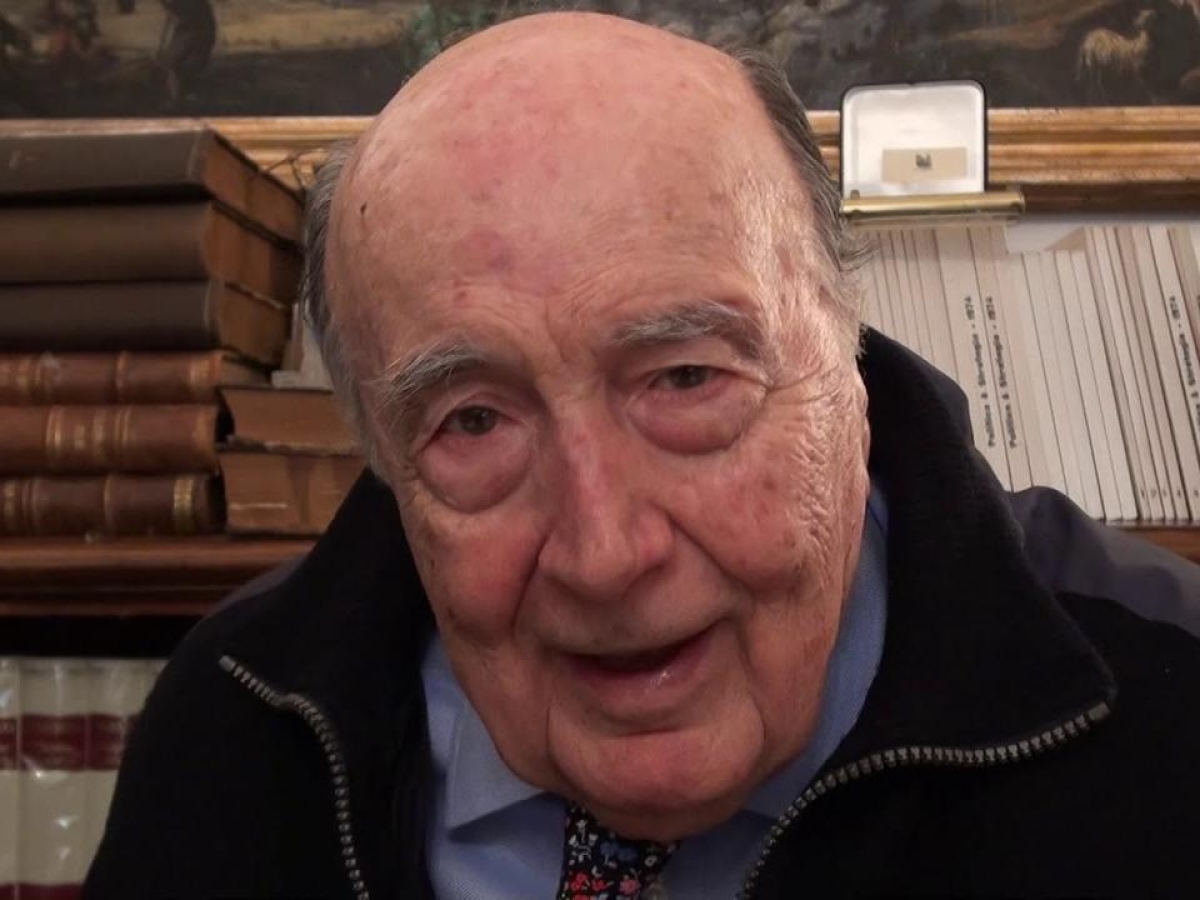

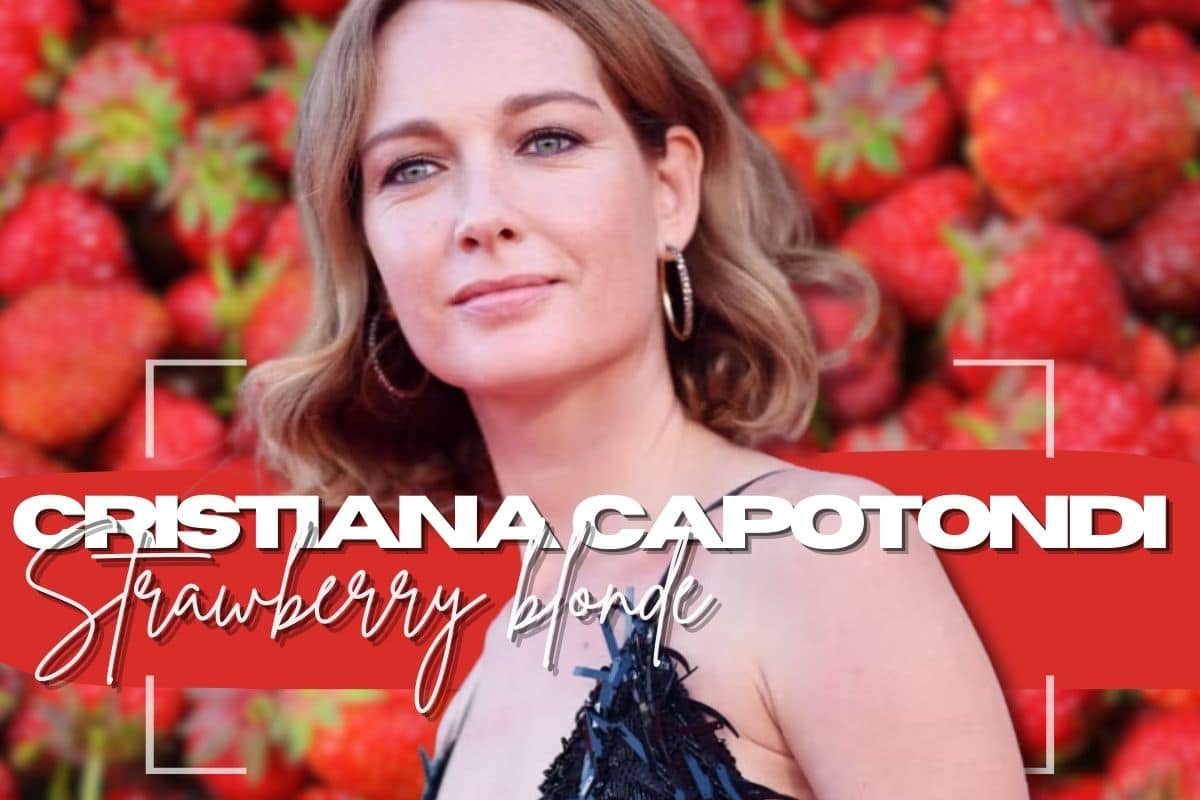

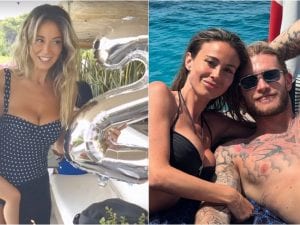

Nel 1944 un repubblichino puntò un fucile contro Lucia Cassina (nella foto) mentre lei si trovava in fasce nella culla portata a mano da sua madre che l’aveva data alla luce nella “zona proibita” del paese sfidando tedeschi e militari della Rsi armati pesanti e arrivati fin lassù, a Monteviasco, per dare la caccia a ebrei e partigiani. La funivia ancora non c’era, ci si muoveva a piedi. Ma già allora la forza dei “montini“ – come da queste parti vengono chiamati gli abitanti delle valli, che stanno in alto – era ben evidente e radicata come tradizione che veniva tramandata di famiglia in famiglia. Storie di educazione inveterata, profonda, di rispetto per i luoghi e la natura che Lucia aveva raccontato di possedere grazie alle virtù educative di suo papà, del “rispetta gli altri“, del “se ti dico no, è no” regole poche ma buone che stanno però scomparendo.

Un racconto che Lucia ci aveva regalato cinque anni fa, in piena pandemia, col paese isolato due volte, cioè dall’assenza della funivia ferma già da dal 2018 per via dell’incidente sul lavoro che costò la vita a Silvano Dellea, e per la pandemia che sì, quassù a mille metri non si è mai fatta sentire, un po’ come la peste di manzoniana memoria che i paesi da essa mai toccati salutavano con monumenti eretti a ricordo di quei tempi e degli sforzi per tener lontano il male. Qui a Monteviasco invece è tutto il paese ad essere stato un piccolo testimone della cura che queste persone residenti, isolate per mesi, sono riuscite a garantire. Lavoro duro, di montagna, spesso fatto da chi di primavere ne ha viste tante, proprio come Lucia, che suo malgrado è diventata la “capa” di Monteviasco, coordinando le corvée per tenere pulito il borgo. Fatiche spesso ricompensate dal respiro a pieni polmoni di qualche camminatore, magari in arrivo dalla Svizzera, che qui si sente a casa. Un colpo d’occhio al paese, e nulla si trova fuori posto proprio per quella sana abitudine che Lucia aveva portato avanti con la sua costanza, diventando “la donna che cambia l’acqua ai fiori” del cimitero di Monteviasco.

«Sono su da un mese», racconta oggi Lucia Cassina. «Le ultime due volte mi ha accompagnato un ragazzo che, sono sicura, se avesse potuto mi avrebbe pure presa in spalla per portarmi. Ma sono salita con le mie gambe, pian piano. Sa, dopotutto vale ancora l’insegnamento di Don Giorgio. Avevamo tutti e due una cinquantina d’anni, suppergiù. Mi disse: “Lucia, dopo la cinquantina, un dolorino ogni mattina”. Aveva ragione. È dura portarli gli anni. Si fa quel che si può, l’importante è non perdere la faccia». Ma adesso è arrivata la funivia. È ripartita. E parlando con questa donna energica, e che sa cosa dire perché pensa a quel che dice, ci si aspetta un tono che affievolisca un tantino le fatiche, il disagio. E invece no. Ma come: si stava meglio quando si stava peggio? «In un certo senso sì (ma solo in un certo senso ndr). E sa perché? La funivia bloccata, noi isolati e pochi visitatori…alla fine il paese si manteneva senza troppo rischiare che qualcuno ce lo sporcasse. Ora questo rischio c’è. Dunque spero che la funivia non porti su persone che non capiscono la bellezza di questo posto, che non comprendono. Questo lo dico perché a dire il vero l’apertura della funivia, così com’è, cioè al sabato e alla domenica, non è che sia proprio a beneficio dei residenti. È un’apertura turistica. Per esempio: se io lunedì mattina dovessi scendere per trovare un mio parente, o un amico, come potrei fare? Come ho fatto finora: a piedi».

Lucia però, nonostante le mille difficoltà, non ha mai pensato neppure per un secondo che la sua Monteviasco potesse spegnersi. «Mai. E la riconferma stava nei tanti ragazzi, giovani, che sono venuti su domenica scorsa quando la funivia è ripartita. Erano saliti per la processione. Lì ho capito che questo paese non morirà, non si spegnerà, credo che le tradizioni di questo posto sopravviveranno anche alle nuove generazioni. Anche se di bambini non ce ne sono, magari arriveranno, magari ci verrà a vivere qualche nuovo abitante che proviene da paesi lontani. Non lo so, ma dopo questa lunga prova Monteviasco non si spegnerà, ne sono sicura, come non si spengono le grandi famiglie dove se qualcuno è in difficoltà può chiamare, e sempre riceve aiuto. Noi ne abbiamo avuto, dal Comune. E dall’associazione Monteviasco Borgo Natura. Ci siamo dati una mano. E questo è bastato». Alla fine, Monteviasco è stata liberata, in qualche modo. È libera dal suo isolamento.

«Senta, ottant’anni fa il paese ha rischiato di venire bruciato dai tedeschi e dal fascisti. Era quando sono nata io: avevano creato una zona “alta“, proibita, verso il confine con la Svizzera, per evitare che i passatori facessero arrivare oltre confine le persone in fuga. Dunque tutti gli abitanti al di sopra di una determinata linea di quota sono dovuti scendere: chi veniva trovato su, nell’area proibita, poteva essere fucilato. Lo chiamarono “lo sfollamento”. C’era chi è dovuto scendere a Curiglia o dall’altra parte della montagna. E c’era chi aveva amici e parenti di sotto (sempre a Monteviasco ndr) e poteva trovare riparo lì, in paese. Solo che non c’era poi tutto questo spazio. Bisognava stringersi, e mia mamma era incinta di me, e non voleva partorire in una stanza di fronte ad altre dieci persone. Quindi andò a cercare posto nella zona proibita, a rischio della vita».

«Io venni alla luce il 25 novembre 1944, e qualche giorno dopo tornammo in paese. Fu lì che un fascista puntò un fucile contro la mia culla chiedendo a mia mamma in dialetto: “Questa da dove esce?”. Lei per tutta risposta gli disse: “Esce da dove escono tutti”. Poteva finire male, ma un tedesco li divise, e fece uscire il repubblichino. Questo mi raccontò mia mamma, che molti erano disperati per come si stavano mettendo le cose. Eppure anche in quel frangente la comunità del paese riuscì a cavarsela, pregando, sperando e rimanendo uniti. Poi la guerra finì e finì anche lo sfollamento. Ed è per questo che il 16 di ogni agosto festeggiamo il rientro dallo sfollamento, con una messa “in rosso“ coi paramenti della festa».

Una tradizione che si perde nel tempo ma che grazie a queste persone viene tenuta viva. A volte qualche passaggio di questi lontani scorci storici rischia di perdersi nella memoria, e Lucia è costretta a chiedere aiuto ad Italo, suo vicino di casa, se il racconto fila. Apre la finestra, lui è a qualche metro: «Italo, è giusta la storia dello sfollamento?». E lui, che sta dirimpetto: «Mah, io ricordo solo che avevo perso il ciuccio».

L'articolo Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno sembra essere il primo su VareseNews.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/export-cina-crescita-nonostante-dazi-usa.jpg)

.png)

.jpg)

-1755330929728.jpg--.jpg?1755330929772#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)