Carriera unica per giudici e pm? La voleva il regime fascista…

Considerare la riforma come pericolosa per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, dunque, è una forma di conservatorismo, così come ci ricorda il confronto tra l’attuale posizione dell’Anm con quella che ebbe quando, il 23.1.1947, si espresse rispetto alle norme proposte dalla Commissione dei 75: “inficiano i due presupposti essenziali e inderogabili di un vero e proprio potere giudiziario, vale a dire l’unità della giurisdizione e l’indipendenza ed autonomia della magistratura”.

B) “Con le carriere separate si finisce per allontanare il P.M. dalla giurisdizione… avvicinandolo alla polizia giudiziaria e facendolo diventare un superpoliziotto”.

È necessario qui intendersi sui termini utilizzati: quest’affermazione significa che la separazione allontanerà il P.M. dalla “cultura della giurisdizione”? Come può essere vero. Questa cultura è frutto di studi, sacrifici, esperienze, sensibilità, ed è necessariamente propria di ogni soggetto del processo: appartiene al Giudice, quanto al P.M., come all’avvocato e ai funzionari di cancelleria e segreteria, ma appartiene anche alla stessa polizia giudiziaria, poiché tutti, nell’azione pubblica diretta al perseguimento dell’oggetto e degli scopi del processo penale, operiamo imbevuti della cultura della legalità costituzionale. C’è da chiedersi se piuttosto, davanti a quest’affermazione, non debbano offendersi le Forze di polizia, poiché l’art. 34 della L. 121 del 1981 (Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) dispone che la Polizia di Stato “Esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini…”, in un’evidente ottica di rispetto della legalità costituzionale senza la quale, inutile dirlo, non si può garantire la sicurezza dello Stato.

Quindi – nessuno ne ha mai dubitato – le forze di polizia si collocano nell’alveo della cultura della legalità costituzionale e, dunque, il P.M., avvicinandosi a loro, non ne potrebbe mai fuoriuscire. Piuttosto va ribadito che, nel corso delle indagini, il P.M., già oggi, dispone della polizia giudiziaria e la dirige nel compimento delle stesse, con un interscambio di notizie e azioni continuo e sistematico e, nonostante ciò, nessuno di loro ha mai paventato il suddetto pericolo. Aggiungo che, se alcune persone appartenenti alle forze di polizia – come dimostrano alcuni gravi fatti di cronaca – a volte mostrano limiti di cultura della legalità costituzionale, l’avvicinamento a chi, come il P.M., per formazione e provenienza, ne è pienamente e formalmente impregnato, farebbe bene a quegli stessi individui e i cittadini ne trarrebbero grande beneficio.

C) “Cos’è poi quello strano oggetto della nuova Corte che dovrebbe giudicare tutti i magistrati per le violazioni disciplinari?… con questa riforma si attenta all’unità della giurisdizione… Pietro Calamandrei, padre del testo costituzionale, davanti a queste proposte si starà rivoltando nella tomba”.

L’uso di questi slogan – sollecitando a vantaggio della propria opposizione l’autorevolezza di Pietro Calamandrei – dimostra che chi le richiama conosce grossolanamente le idee del grande Maestro. Sappiamo che l’attuale testo costituzionale, inizialmente minoritario, è il frutto della proposta del Calamandrei, nonché di una serie di coincidenze politiche e situazionali che, in Costituente, fecero convergere su quello i comunisti, i socialisti e i democristiani i quali, sul tema, nella Commissione dei 75, avevano avanzato proposte completamente diverse.

Per quel che qui interessa, volendo sintetizzare l’iniziale proposta del Calamandrei, essa prevedeva, oltre a una “Suprema Corte disciplinare” presso il Csm, anche la “Corte disciplinare regionale”, organi questi deputati a giudicare sulle violazioni disciplinari dei magistrati. Non solo, ma Calamandrei, al quale si deve l’idea della “unità della giurisdizione”, quando la sosteneva non si riferiva affatto all’appartenenza del P.M. e del Giudice allo stesso Ordine, ma alla necessità che nel nuovo assetto giurisdizionale venissero eliminate le giurisdizioni amministrativa e contabile, in favore di un’unica giurisdizione ordinaria che le comprendesse tutte, pur con delle specializzazioni per le differenti materie. Se così stanno le cose, e volessi disturbare il riposo di un Grande, direi che Calamandrei si starà fortemente indignando con chi prova a tirarselo impropriamente dalla sua parte.

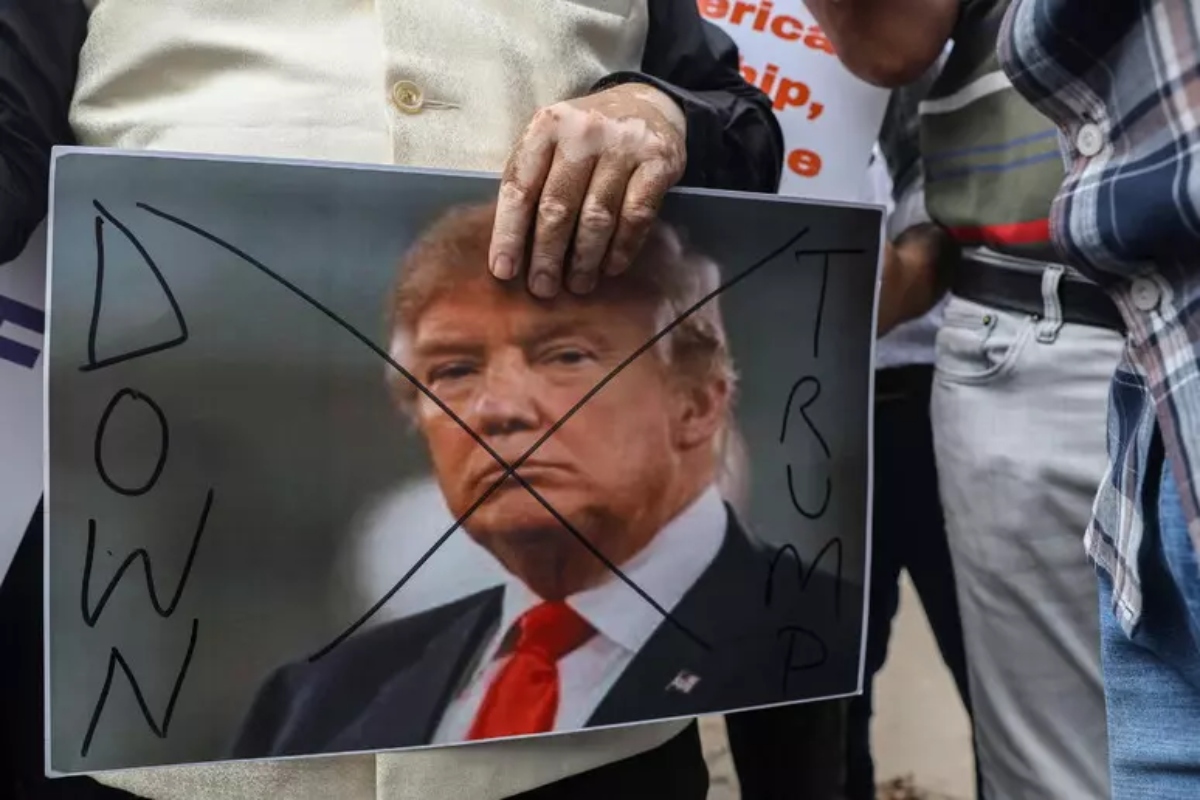

D) “La separazione delle carriere è la stessa che volevano realizzare Lucio Gelli e quelli della P2… si tratta di una idea che perseguiva anche Silvio Berlusconi… Giovanni Falcone non ha mai sostenuto la separazione delle carriere, come sostengono i fautori della stessa”.

Con la prima affermazione si dimostra di ignorare le dinamiche storiche della proposta, con la seconda, chi la sostiene, non conosce le ragionate e chiare parole del dott. Falcone. Quanto al primo profilo, nel secolo scorso l’idea di una distanza tra il giudice e il propugnatore “dell’istanza di giustizia”, il P.M. per intenderci, era già presente nel programma politico del PSI di Turati, presentato dal Segretario per le elezioni del 1919. Si voleva che il giudice, a differenza del P.M., venisse eletto dal Popolo.

In quello stesso anno, a rafforzamento di quella nuova idea, sulla Rivista Penale usciva un articolo dal titolo “Il Pubblico Ministero è parte” a firma di Giacomo Matteotti, il quale già allora, vigente un diverso sistema processuale, da grande politico qual era, anticipava, criticandole, quelle stesse osservazioni che oggi vengono propugnate dai contrari alla separazione: il p.m., dicevano, “agisce nel processo non per un interesse egoistico o personale, ma per fini di giustizia e per un interesse collettivo o generale, che lo avvicina più al giudice che alle parti”; “nel processo esso rappresenta la collettività e dunque quella stessa dello Stato, in nome del quale il magistrato deve giudicare”; “il p.m. non agisce necessariamente in contrasto con quelli della parte accusata, ma per fini superiori di giustizia, per il rispetto e l’osservanza della legge… assumendo nel processo una posizione più nobile e imparziale, al di sopra delle parti”. Matteotti, concludendo il suo ragionamento critico rispetto a queste pretese, così scriveva: “Così rettamente interpretate, nessuna delle norme di procedura si oppone, anzi tutte confermano la qualità di parte del p.m., o, più esattamente, la sua qualità di organo della collettività, che nel processo entra come parte offesa dal reato e portatrice dell’azione penale contro il delinquente”.

Eravamo nel 1919, più di un secolo addietro e le idee sul tema erano già chiare e decisive; da allora si sono succeduti tre codici di procedura penale, l’ultimo del quale avrebbe imposto, come voleva fare il Ministro Giuliano Vassalli, che il P.M. e il Giudice appartenessero a Ordini diversi. Durante il fascismo il P.M. venne collocato “sotto la direzione del Ministro di Grazia e Giustizia”, ma quello che interessa per il ragionamento che sto facendo è che il Guardasigilli Dino Grandi, nella relazione del 30 gennaio 1941, presentata al Re ed Imperatore, per l’approvazione del testo dell’Ordinamento Giudiziario, sostenne la inopportunità della separazione delle carriere richiamando le “ragioni fondamentali che hanno sconsigliato il ritorno ad un regime della separazione dei ruoli. Sono ragioni di ordine politico, in quanto superata la separazione fondamentalmente errata tra i poteri dello Stato e subentrata la concezione di una differenziazione di funzioni, non sarebbe più concepibile nello Stato moderno una netta separazione tra magistratura richiedente, partecipe della funzione esecutiva e magistratura giudicante, da quella nettamente distinta…”. Come dire che lo “Stato moderno fascista”, avendo soppresso la netta separazione tra i Poteri, “politicamente” non poteva ammettere la divisione tra magistrati requirenti e quelli giudicanti.

Il dibattito proseguì anche dopo la fine della tragedia nel corso della Costituente. Qui i comunisti Palmiro Togliatti e Fausto Gullo, freschi del programma loro imposto dalle decisioni del V° Congresso del partito, già nella Commissione dei 75, sostennero che i Giudici, diversamente dai P.M. venissero eletti dal popolo, mentre la DC, con Giovanni Leone, pur opponendosi alla elezione dei magistrati, proponeva un P.M. come “organo del potere esecutivo”, “posto a capo della polizia, non solo giudiziaria” e “alla dipendenza gerarchica del Ministro della giustizia”.

Queste proposte, direi fortunatamente, non hanno trovato l’accordo nella maggioranza dei Costituenti, soprattutto per i gravi contrasti politico-governativi emersi tra comunisti e socialisti da una parte e democristiani dall’altra, e dunque prevalse la proposta Calamandrei. Ma di quella volontà maggioritaria, di porre su due piani diversi le due funzioni della magistratura, c’è una prova evidente nell’art. 101 della Costituzione: “I giudici sono soggetti alla legge” e non anche i P.M., diversamente da quanto disposto nel testo redatto dalla Commissione dei 75, che faceva riferimento a “tutti i magistrati”.

Fine seconda parte – Continua

(La prima puntata è stata pubblicata sull’Unità del 28 agosto)

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)

![[SPOILER] La Forza di una Donna: anticipazioni mercoledì 3 settembre! Sirin teme il peggio](https://images.everyeye.it/img-notizie/-spoiler-donna-anticipazioni-mercoledi-3-settembre-sirin-teme-peggio-v4-825173-800x600.webp?#)

%20Carole%20Bethuel.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)