L’AI industriale sta cambiando la fabbrica? L’esperienza di Michelin

automazione

L’AI industriale sta cambiando la fabbrica? L’esperienza di Michelin

L’esperienza di Michelin mostra come l’adozione dell’AI industriale non coincida con l’automazione totale, ma con una trasformazione culturale volta ad elevare competenze, qualità e gestione predittiva della produzione…

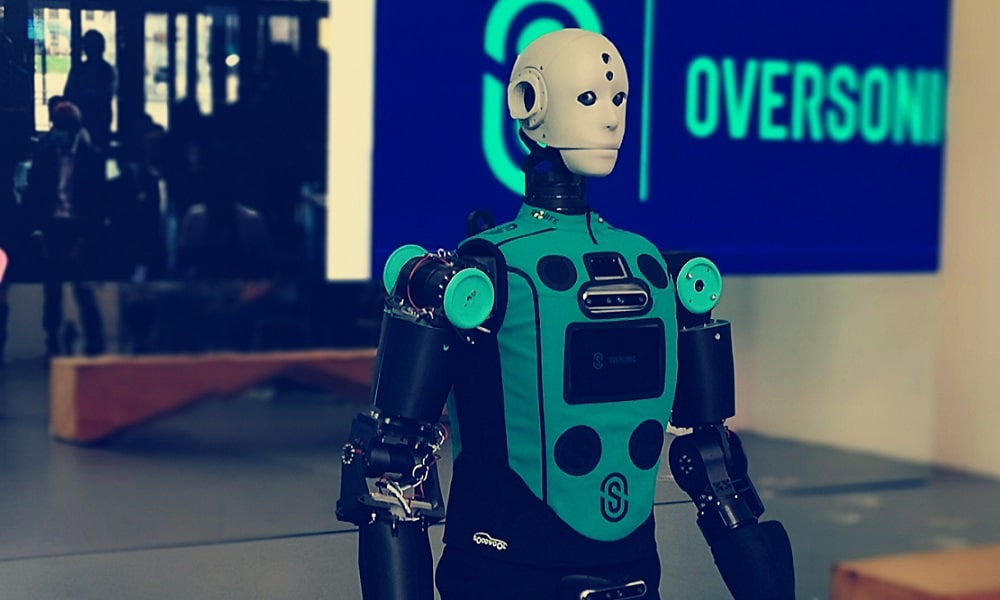

Negli ultimi anni l’AI industriale è passata dall’essere una frontiera sperimentale a un elemento strutturale delle fabbriche più avanzate. Le aziende manifatturiere si trovano oggi a gestire non solo dati e sensori, ma una trasformazione culturale che ridefinisce i ruoli, i tempi e le competenze del lavoro. È in questa cornice che l’esperienza raccontata da Michele Ambrogio, Innovation Manager di Michelin Italiana, durante l’AI Operations Forum 2025 organizzato da Bonfiglioli Consulting, offre una testimonianza concreta: quasi vent’anni di evoluzione tecnologica che mostrano come l’intelligenza artificiale possa migliorare qualità e produttività senza sostituire le persone, ma valorizzandone le capacità.

L’evoluzione dell’AI industriale tra fabbrica, dati e persone

L’esperienza condivisa da Ambrogio rappresenta una sintesi di come la AI industriale possa incidere sui processi produttivi senza snaturarne la componente umana. Michelin ha iniziato a sperimentare applicazioni di computer vision già nel 2007, quando il termine “intelligenza artificiale” non era ancora di uso comune. Da allora, le esperienze sviluppate in ambito manifatturiero hanno seguito tre direttrici principali: l’alleggerimento dei processi d’ufficio grazie alla generative AI, l’analisi dei dati provenienti dagli impianti automatizzati e l’evoluzione dei sistemi di visione per il controllo qualità.

Secondo Ambrogio, il punto non è sostituire l’uomo con la macchina, ma «liberare le persone dalle attività ripetitive e poco gratificanti, per permettere loro di concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto». Una visione che si traduce in una gestione più consapevole dei processi e in una nuova relazione tra automazione e competenze.

Dati, linguaggi e automazione: il contributo della generative AI

In ambito amministrativo e logistico, la AI industriale ha iniziato a supportare la gestione di grandi volumi di documenti eterogenei. Nel caso di Michelin, parliamo di circa 50-60 camion di materie prime al giorno, con fornitori distribuiti in tutto il mondo e documentazione in lingue e unità di misura diverse.

L’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale per l’estrazione automatica di dati da file PDF, DOC e da certificati di analisi ha consentito di semplificare la gestione di informazioni tecniche complesse, pur senza effetti diretti sulla produttività complessiva. «Il vero ostacolo non è stato tecnico, ma culturale: convincere le persone a fidarsi di questi strumenti e a usarli», ha sottolineato Ambrogio.

L’obiettivo, più che aumentare i ritmi produttivi, è stato ridurre il tempo dedicato ad attività a basso valore, favorendo un impiego più qualificato delle risorse umane. La sfida resta quella dell’adozione: ogni passo avanti dell’AI deve essere accompagnato da un percorso di formazione e accettazione interna.

Analisi predittiva e manutenzione: la fabbrica che “sente” le anomalie

Un secondo campo di applicazione riguarda la gestione dei dati di produzione. In ambienti automatizzati, anche una variazione di pochi centesimi di secondo nei tempi ciclo può generare colli di bottiglia o perdite di efficienza difficili da percepire per un operatore umano.

Attraverso algoritmi di analisi predittiva, Michelin ha introdotto sistemi in grado di monitorare in continuo le micro-variazioni operative delle macchine, permettendo ai reparti di manutenzione di intervenire prima che si verifichi il guasto. Questo approccio ha portato, secondo Ambrogio, a un incremento medio dell’efficienza di circa 1-2 punti percentuali, ma soprattutto a una maggiore precisione nell’individuazione delle cause di degrado meccanico.

Un aspetto interessante è l’uso dei dati post-intervento: confrontando i tempi ciclo prima e dopo una manutenzione, è possibile valutare immediatamente se l’azione correttiva è stata efficace o se occorre indagare altrove. Un modo per trasformare la manutenzione da reattiva a predittiva, riducendo errori e costi superflui.

La visione artificiale nel controllo qualità

Tra gli ambiti più maturi dell’AI industriale, la computer vision applicata al controllo qualità è una delle aree che ha richiesto maggiore impegno tecnico e organizzativo. Nel principale stabilimento italiano di Cuneo, dedicato alla produzione di pneumatici, il sistema di ispezione visiva automatizzata è stato introdotto per verificare centinaia di possibili difettosità superficiali.

Il progetto ha coinvolto un team internazionale e diversi anni di sviluppo, a causa della complessità del processo di machine learning necessario per addestrare l’algoritmo a riconoscere oltre 200 tipologie di difetti. Poiché alcune imperfezioni si verificano solo poche volte all’anno, la fase di addestramento ha richiesto la raccolta di immagini provenienti da più stabilimenti europei per accelerare la curva di apprendimento.

Secondo Ambrogio, i risultati più rilevanti non sono stati in termini di produttività ma di qualità e sicurezza. Il sistema ha mostrato una maggiore costanza rispetto all’occhio umano, riducendo il rischio di errore dovuto alla fatica visiva. Inoltre, ha permesso di diminuire la necessità di sollevare manualmente pneumatici di grandi dimensioni, un vantaggio ergonomico significativo per il personale addetto alle verifiche.

Obsolescenza e competenze: le nuove sfide dell’AI industriale

Una lezione cruciale emersa dall’esperienza Michelin riguarda la gestione dell’obsolescenza dei dispositivi. I sensori e le telecamere utilizzati nei sistemi di visione hanno una vita media di 7-8 anni; se un progetto di AI impiega anni per essere completato, può accadere che il device diventi obsoleto prima del termine del ciclo di implementazione.

Per questo, Ambrogio suggerisce un approccio progettuale basato sulla modularità: separare la parte hardware di acquisizione delle immagini da quella software di analisi, così da aggiornare solo i componenti più soggetti a rapida evoluzione tecnologica. «La catena dell’obsolescenza va gestita dall’inizio del progetto, non a metà strada», ha spiegato.

Parallelamente, la diffusione dell’AI industriale cambia anche il profilo delle competenze richieste: meno “bassa manovalanza” e più ruoli orientati alla programmazione, manutenzione dei sistemi e data analysis. L’intelligenza artificiale non elimina posti di lavoro, ma li trasforma, spostando il baricentro verso conoscenze tecniche e digitali più avanzate.

L’AI come strumento, non come moda

L’esperienza di lungo periodo presentata da Ambrogio invita a considerare l’AI industriale come uno strumento da valutare caso per caso, non come una soluzione universale. «Non sempre serve ricorrere all’intelligenza artificiale: a volte strumenti più tradizionali possono essere altrettanto efficaci», ha ricordato, sottolineando la necessità di analizzare l’obiettivo produttivo prima di scegliere la tecnologia.

Al tempo stesso, alcuni dei risultati più significativi si sono rivelati inattesi: miglioramenti nella qualità del prodotto, nell’ergonomia del lavoro e nella sicurezza del personale sono arrivati come effetti collaterali di progetti nati per aumentare l’efficienza.

La traiettoria tracciata da Michelin mostra come l’AI industriale possa essere un alleato della fabbrica contemporanea, non nel sostituire le persone, ma nel dare nuovo valore al loro lavoro.

L'articolo L’AI industriale sta cambiando la fabbrica? L’esperienza di Michelin proviene da Innovation Post.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

.png)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-felice-guarda-laptop-personale.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/etoro-copi-migliori-trader-gratis-scambi-criptovalute-senza-commissioni.jpg)

ddd-1763990389998.jpeg--una_partita_di_monopoly_a___torino__da_oggi_e_realta.jpeg?1763990390034#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)