L’omicidio di Piersanti Mattarella e il depistaggio che spiega quarantacinque anni di silenzi

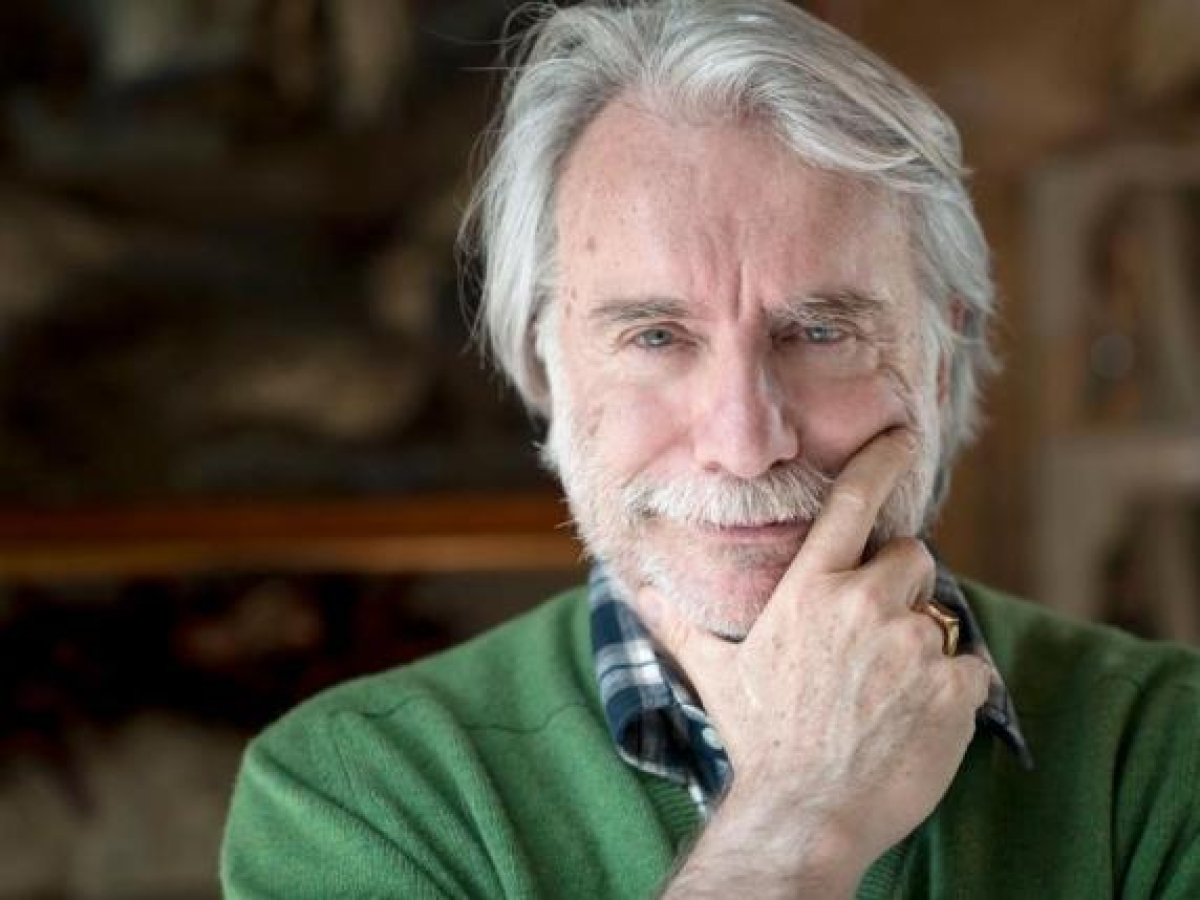

Chiesero un giorno a Stephen King: «Maestro, ma si può scrivere un romanzo horror di una sola riga?». E lui rispose: «Certo». Citando Frederic Brown: «L’ultimo uomo sulla Terra sedeva da solo in una stanza. Ci fu un bussare alla porta…». Se un giorno dovessero chiedere a uno storico di sintetizzare la storia d’Italia dell’ultimo mezzo secolo – la sua dimensione horror e grottesca insieme, la violenza che la attraversa, i misteri che non trovano mai soluzione – la risposta potrebbe essere altrettanto breve. «Maestro, si può raccontare l’Italia contemporanea in una frase?». «Sì. Eccola: dopo 45 anni, il primo degli italiani non sa chi gli ha ucciso il fratello».

Ricorrono 45 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo, in via Libertà, mentre stava andando a messa con la moglie e i figli. Un delitto eseguito con modalità mafiose, in pieno giorno, davanti a testimoni, in una città che da anni era diventata un campo di battaglia. Un omicidio politico-mafioso, così lo definiscono le sentenze, ma senza colpevoli definitivi. Senza una verità giudiziaria piena. Senza un nome inciso nella storia.

Piersanti Mattarella non era un corpo estraneo al sistema di potere siciliano: ne faceva parte, ma cercava di scardinarlo dall’interno. Democristiano anomalo, riformista, ispirato all’esperienza di Aldo Moro, aveva dichiarato guerra alla gestione clientelare della Regione, alle collusioni, agli appalti come moneta di scambio. Aveva provato a rendere «normale» la Sicilia. Ed è forse questo, più di ogni altra cosa, che non gli fu perdonato. Oggi, 45 anni dopo, suo fratello Sergio Mattarella è il Capo dello Stato. Il garante della Costituzione. Il primo giudice d’Italia. E non sa chi ha ucciso suo fratello.

È un paradosso che non appartiene alla letteratura, ma alla cronaca più cupa. È una ferita privata che coincide con una ferita pubblica. Sergio Mattarella fu tra i primi ad accorrere sull’auto crivellata di colpi. Le fotografie di quel momento – il corpo piegato del presidente regionale, il fratello che lo sorregge – sono diventate una delle immagini più iconiche della storia repubblicana. Una Pietà laica, moderna, senza redenzione. Un’immagine che racconta l’Italia meglio di molte sentenze.

Intorno a quell’omicidio si sono stratificate ipotesi, piste, depistaggi. La mafia dei Corleonesi, certo. I killer mai condannati. Le ombre nere dell’estrema destra. I collegamenti con altri delitti eccellenti. Tutto vero, tutto incompleto. Come spesso accade nei grandi delitti italiani, la verità si è fermata un passo prima del traguardo.

Altro maestro: Leonardo Sciascia. «Mi ci romperò la testa», dice il capitano Bellodi nel celebre finale de “Il giorno della civetta”, il romanzo che fece conoscere all’Italia la mafia, le sue relazioni, la sua potenza corruttiva. E «mi ci romperò la testa» può essere una sintesi efficace di quasi mezzo secolo di indagini sul delitto Mattarella. Un’indagine che periodicamente conosce una delle sue rituali «svolte», quelle che in Italia accompagnano da sempre le stragi e i delitti eccellenti.

Annunci solenni, nuove piste, vecchie ombre che tornano a muoversi. L’ultima di queste svolte è tutt’altro che marginale. Perché non riguarda solo l’individuazione dei mandanti o degli esecutori, ma tocca il cuore stesso della verità giudiziaria: le prove, la loro conservazione, la loro sparizione.

Il punto è un oggetto minuscolo e insieme decisivo: un guanto di pelle scura, trovato all’interno della Fiat 127 utilizzata dai killer di Piersanti Mattarella. Un reperto ritenuto da sempre cruciale, perché avrebbe potuto – e potrebbe ancora – contenere tracce biologiche utili a identificare uno degli assassini. Quel guanto, però, è sparito. E non per caso.

Per questa sparizione è stato arrestato Filippo Peritore, ex prefetto ed ex dirigente della Polizia di Stato, figura apicale degli apparati, all’epoca in servizio negli uffici investigativi. Secondo la Procura, Peritore avrebbe avuto un ruolo diretto nel depistaggio delle indagini, facendo scomparire il reperto o comunque impedendone la corretta conservazione e analisi. Un’accusa pesantissima, che non riguarda un errore o una negligenza, ma una «chiara e pervicace attitudine ad alterare il processo di formazione della prova», come scrivono i giudici.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, negando la revoca dei domiciliari, ha spiegato che l’ex prefetto «può ancora inquinare le prove». Una formula che, applicata a un uomo delle istituzioni, suona come una condanna morale prima ancora che giudiziaria. Perché indica non solo ciò che sarebbe accaduto 45 anni fa, ma un metodo, una mentalità, una continuità di comportamento. Secondo gli atti, Peritore avrebbe reiterato nel tempo versioni non veritiere, fornendo indicazioni fuorvianti, insistendo su piste false, contribuendo a rendere opache le «oscure pagine della storia della nazione». Anche quando il reato originario era ormai prescritto, il danno – scrivono i giudici – continuava a prodursi, perché colpiva la possibilità stessa di arrivare a una verità.

Il dettaglio più inquietante è che il depistaggio non sarebbe avvenuto nell’immediatezza del delitto, nel caos dei primi giorni, ma molto dopo, quando il quadro investigativo avrebbe potuto essere riorganizzato, corretto, approfondito. Il guanto, inizialmente affidato a un agente della Polizia scientifica, avrebbe dovuto essere trasmesso agli uffici competenti per le analisi. Invece si perde. Si dissolve. Esce di scena. E con lui, forse, la possibilità di dare un nome a uno dei killer.

Non è un caso isolato nella storia italiana. È un copione noto: le prove che spariscono, gli archivi che si svuotano, i reperti che diventano irreperibili. Ma qui il contesto è ancora più grave, perché riguarda uno dei delitti simbolo della Repubblica e perché coinvolge non figure marginali, ma vertici dello Stato.

Questa nuova inchiesta non risolve il mistero dell’omicidio Mattarella. Non indica ancora chi ha premuto il grilletto, né chi ha deciso che Piersanti Mattarella doveva morire. Ma aggiunge un tassello fondamentale: spiega, almeno in parte, perché dopo 45 anni quella verità non è mai arrivata. Forse non è solo una storia di mafia e politica. Forse è anche – e soprattutto – una storia di protezioni, di silenzi, di fedeltà deviate. Una storia in cui lo Stato, o una sua parte, ha scelto di non sapere fino in fondo. E allora il «mi ci romperò la testa» di Sciascia smette di essere una battuta letteraria e diventa un’amara constatazione. Perché sul delitto Mattarella l’Italia non si è limitata a rompersi la testa. Ha accettato di non usarla fino in fondo. E allora usiamola, la testa. Qui occorre cambiare prospettiva. E anche linguaggio. Chiamare le cose per nome, senza più rifugiarsi nelle formule rassicuranti.

L’omicidio di Piersanti Mattarella è avvenuto in Sicilia; ha avuto come vittima il presidente della Regione Siciliana ed è stato eseguito anche da Cosa nostra. Ma non è un delitto siciliano. È, come spiega da anni Attilio Bolzoni ed è come racconta con chiarezza il docufilm “Magma”, un delitto italiano. Profondamente italiano. Perché nasce, cresce e si consuma dentro dinamiche di potere che travalicano Palermo e la Sicilia e investono il cuore della Repubblica.

L’assassinio di Mattarella, il 6 gennaio 1980, si colloca in un passaggio storico preciso: la fine traumatica degli anni Settanta, il riflusso dopo la stagione dei movimenti, la risposta violenta dello Stato profondo a ogni ipotesi di riforma. È il tempo in cui vengono eliminate, una dopo l’altra, figure che incarnano un’idea diversa di democrazia e di equilibrio istituzionale.

I legami con eventi nazionali sono evidenti. Mattarella è un uomo della Democrazia cristiana riformista, cresciuto alla scuola di Aldo Moro. Come Moro, tenta di cambiare i rapporti di forza dall’interno, di rendere trasparenti i meccanismi del potere, di spezzare il patto non scritto tra politica, affari e criminalità. Aldo Moro viene sequestrato e ucciso nel 1978. Due anni dopo tocca a Mattarella. Nello stesso periodo cade sotto i colpi del terrorismo anche Vittorio Bachelet, vicepresidente del Csm. E pochi mesi dopo, ad agosto, esplode la strage di Bologna. Una sequenza di violenza politica che non è casuale, ma strutturale.

Anche sul fronte dei mandanti, la spiegazione esclusivamente mafiosa non regge. Le sentenze hanno individuato in Totò Riina, Michele Greco e Francesco Madonia i mandanti dell’omicidio. Ma già negli anni Ottanta, e poi sempre più chiaramente, emerge un altro livello. Quello dei mandanti esterni.

Giovanni Falcone, in un verbale rimasto a lungo riservato, parla di un’ipotesi che va oltre Cosa nostra: un «coacervo di convergenze e interessi di grandi dimensioni», incompatibile con una decisione mafiosa isolata. Poi c’è il capitolo più oscuro: l’eversione nera, i servizi deviati, la strategia della tensione. Mattarella, con la sua azione, ostacolava non solo la mafia siciliana, ma un sistema di potere nazionale fondato sulla stabilità garantita dall’illegalità controllata. Ecco perché questo omicidio è un delitto italiano. Perché riguarda il modo in cui la Repubblica ha reagito – o non ha reagito – a chi voleva cambiarla. Perché chiama in causa non solo Palermo, ma Roma. Non solo Cosa nostra, ma lo Stato nelle sue zone d’ombra.

Un delitto perfetto. Perfetto perché impunito. Perfetto perché ancora oggi, a 45 anni di distanza, costringe l’Italia a guardarsi allo specchio e a riconoscere che la verità su Piersanti Mattarella non è stata sepolta dal tempo, ma protetta dal potere.

Bruno Vespa non farà mai il plastico dell’omicidio Piersanti Mattarella. Non lo farà perché quel delitto non si lascia ridurre a una scenografia televisiva, a una ricostruzione in scala buona per rassicurare lo spettatore. E forse è un peccato. Perché quella scena – l’auto ferma, i colpi sparati, il corpo che cade, il fratello che arriva – è la rappresentazione più fedele del Paese che siamo stati e che continuiamo a essere.

Un delitto perfetto. Un delitto italiano. Un presepe tragico che abbiamo allestito con cura negli anni, riempiendolo di figure comode: coppole, lupare, padrini, la mafia come folclore criminale periferico. Tutto pur di distogliere lo sguardo dal centro della scena, da ciò che stava davvero accadendo. Abbiamo raccontato l’omicidio Mattarella come una storia siciliana per non doverlo riconoscere come una storia nazionale. Abbiamo spostato il problema a Sud per non nominarlo a Roma. E invece in quell’auto crivellata di colpi c’è molto più della mafia. C’è lo Stato che arretra, che devia, che protegge sé stesso. C’è la Repubblica che elimina chi prova a riformarla. C’è il grande inganno: far credere che il male sia sempre altrove, mai nei palazzi, mai nei salotti buoni, mai nei gangli profondi del potere.

Il delitto Mattarella è italiano perché unisce tutto ciò che il Paese non è mai riuscito a risolvere: la commistione tra politica e mafia, l’ambiguità delle istituzioni, la giustizia che arriva tardi o si ferma, la memoria che diventa rituale ma non chiarimento. È italiano perché, a distanza di decenni, resta irrisolto senza provocare uno scandalo permanente. E forse è questo l’aspetto più inquietante. Non solo che un presidente della Repubblica non sappia chi ha assassinato suo fratello. Ma che un Paese intero abbia imparato a convivere con questa assenza di verità come fosse un dato naturale, un rumore di fondo.

Oggi, 45 anni dopo, Sergio Mattarella è il primo degli italiani. Ma, davanti a quel delitto, è anche l’ultimo uomo sulla terra del racconto di Fredric Brown. Siede ancora in quella stanza. E aspetta. Aspetta che qualcuno bussi alla porta. Aspetta che la verità, finalmente, abbia il coraggio di farsi riconoscere.

L'articolo L’omicidio di Piersanti Mattarella e il depistaggio che spiega quarantacinque anni di silenzi proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

.jpeg)