Robert Duvall, e la spiegazione esatta del capitalismo familiare italiano

C’è una cosa che succede quando qualcuno che ha fatto grandi cose diventa vecchio, vecchio di quella vecchiezza che una volta saresti stato morto da un pezzo. Anzi, succedono due cose: una a chi diventa vecchissimo, e una agli altri.

Agli altri succede che iniziano a dire «poi muore». Ogni occasione d’avere a che fare con te, che hai il primato d’aver battuto le previsioni di durata, è irrinunciabile; e per carità, è anche perché hai vissuto tanto e visto tante cose e hai molto da dire e di sicuro è meglio parlare con te che con un trentenne; ma soprattutto succede perché tutti vogliamo esser stati gli ultimi. L’ultima telefonata cui ha risposto era mia, l’ultima foto l’ha fatta con me, l’ultimo cui ha dato confidenza sono io.

A te succede che il corpo non è fatto per durare novanta o cent’anni. Il corpo, e il cervello che ne è un suo pezzo. È una cosa che ho capito nell’estate del 2019, quando sono andata a intervistare Franca Valeri, e per una forma di rispetto che era un’orrenda menzogna nessuna delle sue interviste che avevo letto negli ultimi anni dava un’idea neanche vaga del fatto che la Franca Valeri novantanovenne fosse, appunto, novantanovenne. Quella che avevano descritto e virgolettato gli altri era una svelta quarantenne dalla risposta pronta; quella che avevo davanti io faceva una fatica mostruosa a finire una frase e ti dava l’impressione di torturarla a ogni domanda che le ponevi.

Cinque anni fa Stephen Colbert è andato a casa di Robert Duvall. Voleva sapere mille cose, da lui, il che già non prometteva bene: è un attore, cosa diamine ti deve dire? Come faceva le facce? Però io lo capisco, Colbert: Duvall non era un attore, Duvall era un pezzo di storia del cinema, e l’illusione di poter imparare qualcosa per osmosi, standogli vicino, doveva essere potente.

Colbert gli fece vedere una scena di “Quinto potere”, forse il più bello tra i film in cui ha recitato Duvall (e qui vedo togliermi il saluto tutti i piccoli fan del “Padrino” e di “Apocalypse Now”).

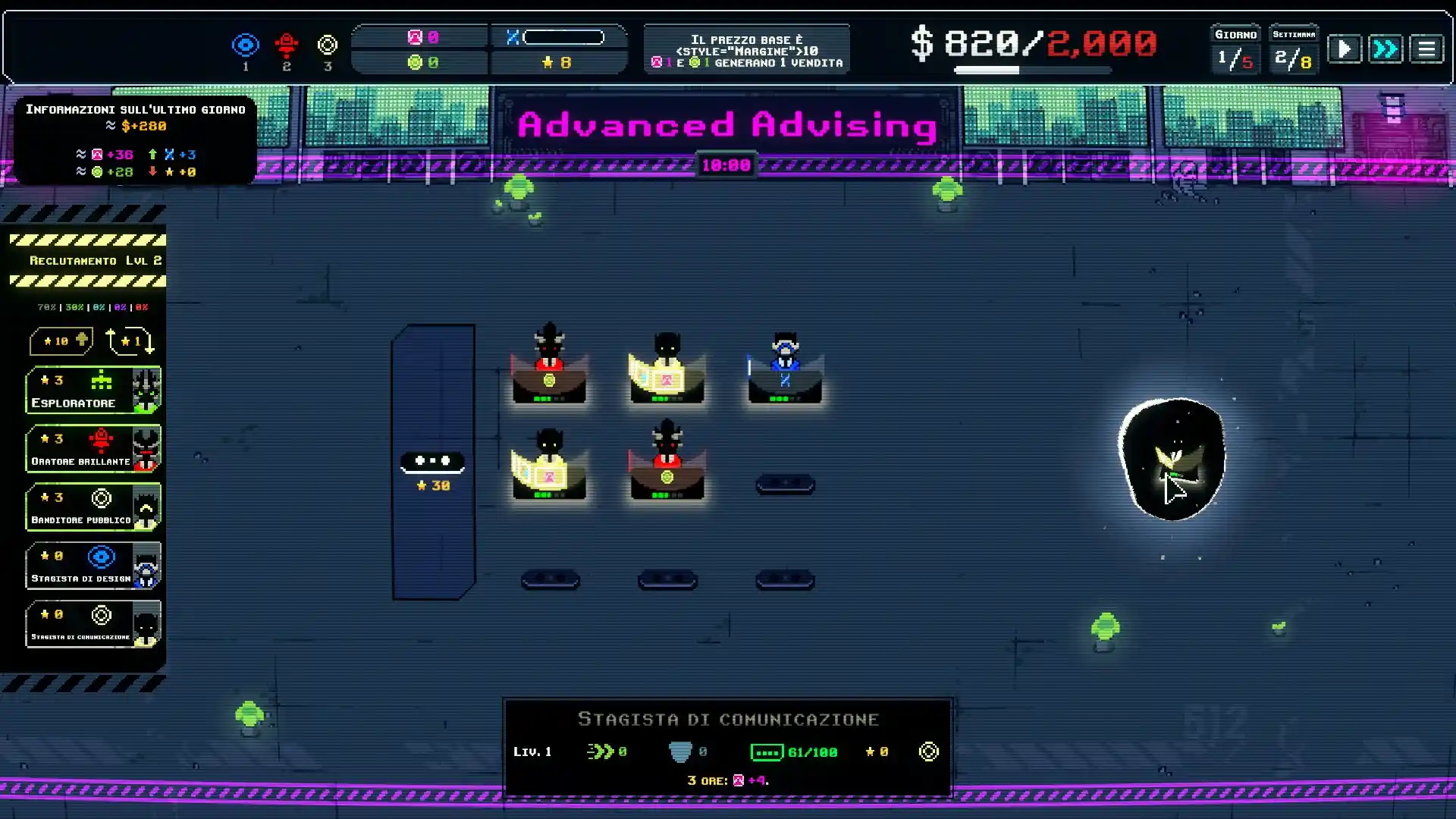

È la scena in cui Duvall, appena diventato direttore di rete, licenzia il dirigente che proteggeva Howard Beale da sé stesso: la rete vuole che Howard Beale continui a fare il matto, continui a chiedere alla gente di affacciarsi alla finestra e dire «sono incazzato nero», perché quella baracconata lì fa ascolti, quella baracconata lì è la spettacolarizzazione che ci vuole per tenere in vita la tv, quella baracconata lì è la realizzazione della regola che guida ogni prodotto di massa: il pubblico vuole la merda, e noi gli diamo la merda.

Spiega che vuole fargliela vedere per fargli delle domande sulle scelte attoriali, e Duvall fa una cosa di cui non so se potete capire lo strazio. Chiede «chi l’aveva scritto?», Colbert risponde «Paddy Chayefsky», e Duvall dice «ah, era bravo». Per capirci. È come se qualcuno che ha fatto la tv in Italia nel Novecento non si ricordasse il nome di Antonello Falqui (un signore che s’inventò robetta come “Milleluci” e “Studio Uno”). E mentre lo scrivo penso a tutti i «coso, lì», che ci diciamo con amici non ricordandoci già più niente passati i cinquanta, e sono gratissima della certezza che nessuno m’inviterà in tv dopo i novanta.

Ma non sono qui per dire che a novant’anni Robert Duvall, morto ieri novantacinquenne, era appunto un novantenne. Sono qui per dire che Robert Duvall è la chiave più utile con cui spiegare l’Italia, con cui analizzare il capitalismo familiare, con cui raccontare Vittorio Valletta o Leonardo Per Brevità Maria Del Vecchio.

Come tutti, ho visto “Il padrino” forse un centinaio di volte. L’ho visto nella sua versione normale, e in quella cronologica (c’è un rimontaggio che fece Francis Ford Coppola nel 1977 in cui il primo e il secondo “Padrino” sono appunto in ordine cronologico, senza i salti temporali del “Padrino 2”, in cui al presente di Michael Corleone si alternavano gli inizi del giovane Vito).

Ci sono delle cose su cui ho cambiato nei decenni idea, rispetto al “Padrino”, e delle cose su cui continuo a pensarla nello stesso modo, e la principale di questo secondo gruppo è: quella cosa del consigliori di guerra non ha un senso che sia uno.

Se avete centosette anni e non ricordate più “Il padrino”, favorisco una breve ricostruzione di chi fosse Tom Hagen, il personaggio interpretato da Robert Duvall e che serve studiare per capire perché le aziende italiane prima o poi fanno una brutta fine.

Tom viene raccattato per strada da Sonny (che non è il più fesso tra i figli di Vito Corleone solo perché è troppo fesso per vincere una gara di fessaggine), e cresciuto dai Corleone come un figlio (sì, una versione mafiosa di quel che accade agli Earnshaw con Heathcliff, per parlare d’un classico della letteratura assai più brutto del “Padrino” ma che ancora per qualche quarto d’ora sarà di moda trovare rilevante).

Lo mandano all’università, si laurea in legge, diventa l’avvocato di famiglia. Tom Hagen però è un irlandese di origini tedesche, quindi non può entrare nella mafia, che ha regole d’ingaggio più severe di quelle del Circolo Canottieri Aniene. È un consigliori, il consigliere della famiglia che viene ascoltato dal capo ma che non sarà mai uno di famiglia (è comunque un primato: fino a lui, pure i consigliori dovevano essere italiani).

Però, quando il capo della famiglia diventa operativamente Michael, lo fa fuori dicendogli che lui, lui Tom, non è un consigliori da tempi di guerra, e lui, lui Michael, ora deve appunto far la guerra alle famiglie che hanno attentato alla vita di don Vito. Il povero Hagen ci resta malissimo, e di tutte le cose da stronzo che fa Michael questa è quella più insensata, quindi ci restiamo male pure noi che guardiamo.

Poi se lo riprende, pare fosse una mossa strategica, non è che si capisca benissimo (nel libro è più chiaro che la colpa dell’attentato è di Hagen che ha creduto alle promesse di tregua delle altre famiglie). Ma a me piace credere che Hagen sia la spiegazione che chi scrive di economia cerca sempre invano quando scrive di aziende italiane.

Che, ancora meglio di Vittorio Valletta, Tom Hagen renda chiaro il fatto che, se non sei di famiglia, il capitalista italiano non si fiderà mai abbastanza da non preferirti un consanguineo magari fesso, magari sfaccendato, ma sangue del suo sangue e piume delle sue piume.

Se non sei di famiglia puoi essere il più talentuoso, il più affidabile, il più intelligente, ma ci sarà sempre un Leonardo Per Brevità Maria cui dare la priorità come capo della baracca. Cioè, se non gli avessero ammazzato quel fesso del primogenito Santino, Vito Corleone l’avrebbe fatto padrino: non basta questo, a capire che non c’è speranza per le leadership ereditarie?

A Colbert, Duvall raccontò che la prima volta che aveva lavorato con Marlon Brando – prima del “Padrino”, prima che Brando fosse Vito Corleone – si era convinto, parlando di come affrontare una scena, che sarebbero diventati amichetti. Poi passarono sei settimane sul set, e per sei settimane Brando arrivava la mattina e non lo salutava. Robert, non era niente di personale: era che non eri di famiglia.

L'articolo Robert Duvall, e la spiegazione esatta del capitalismo familiare italiano proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0