Confindustria: “Transizione 4.0 si è ripagata da sola” e avverte: Italia a rischio stagnazione con la fine del PNRR

l’analisi di confindustria

Confindustria: “Transizione 4.0 si è ripagata da sola” e avverte: Italia a rischio stagnazione con la fine del PNRR

Il nuovo Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria (CSC) certifica l’efficacia degli incentivi agli investimenti 4.0: la misura Transizione 4.0, costata 20,3 miliardi, ha ripagato il 48,6% della spesa in gettito fiscale. Ma con la fine del PNRR l’Italia, esposta alle incertezze globali e al rischio delocalizzazione, è a grave rischio stagnazione: senza PNRR il PIL sarebbe a -0,3%. Per sostenere la produttività e colmare il gap pre-crisi, Confindustria propone come priorità un Piano triennale per gli investimenti e un riequilibrio della pressione fiscale sul nucleo di imprese ad alta produttività.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali previsti dal piano Transizione 4.0 si sono ripagati da soli per quasi la metà della spesa: a confermarlo è il rapporto di previsione autunno 2025 del Centro Studi Confindustria (CSC).

Nello specifico, il rapporto sottolinea che il credito di imposta su investimenti in beni materiali 4.0, previsto dal Piano Transizione 4.0 e costato 20,3 miliardi nel triennio 2020-2022, ha consentito allo Stato un recupero di gettito tale da ripagare il 48,6% delle risorse pubbliche impiegate.

L’efficacia della misura, tuttavia, solleva un’urgenza critica per il futuro del Paese. Gli incentivi fiscali sugli investimenti 4.0, fondamentali per stimolare la propensione a investire in asset ad alto contenuto tecnologico, si concluderanno in larga parte alla fine del 2025.

La fine di queste agevolazioni, unita alla scadenza del PNRR – che secondo l’analisi del CSC contribuisce per +0,8% alla crescita del PIL, evitando una decrescita stimata al -0,3% – configura una grande incognita.

Sarà indispensabile, come sottolinea Confindustria, programmare con anticipo nuove politiche economiche che siano non solo moderatamente espansive, ma soprattutto capaci di replicare l’impatto trasformativo delle attuali, facendo compiere all’Italia il salto necessario nell’adozione delle tecnologie avanzate.

Scenario macroeconomico: la spinta del PNRR a fronte delle incertezze globali

Il contesto in cui si inserisce la scommessa sugli investimenti è un panorama macroeconomico complesso, in cui l’Italia è esposta ai venti di crisi internazionali.

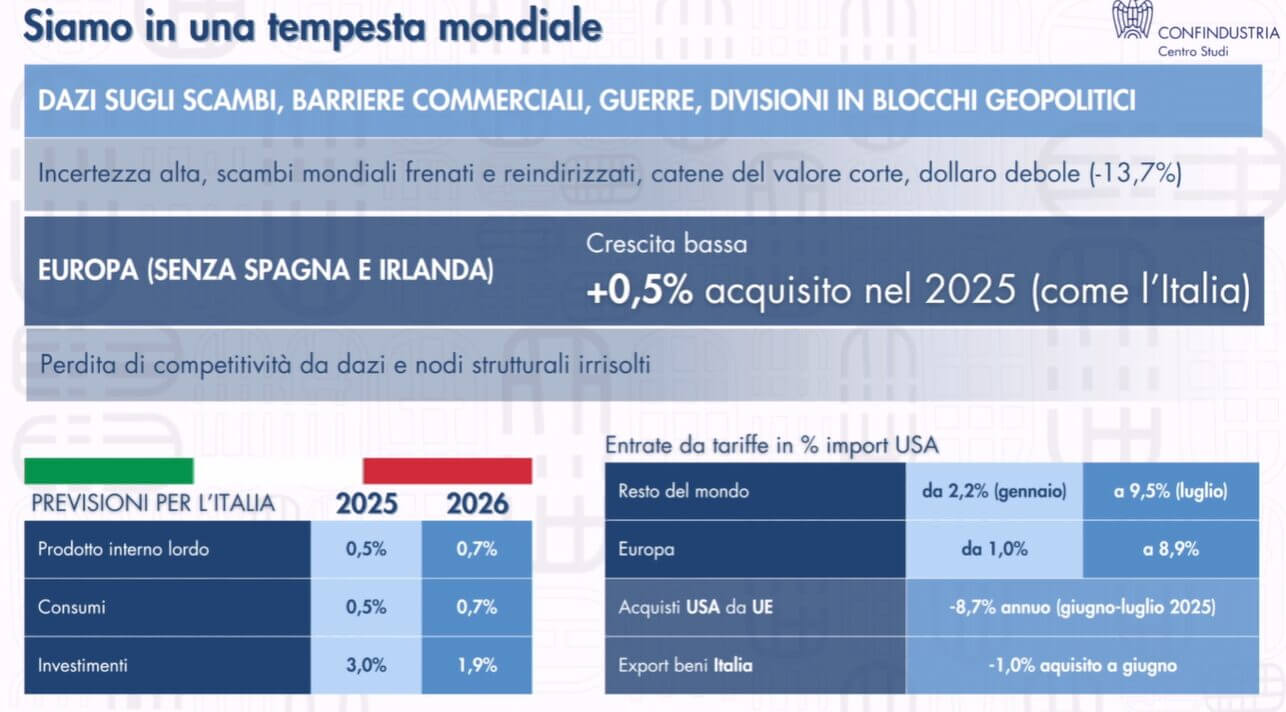

L’elemento dominante è l’aumento dell’incertezza, che si traduce nell’incremento della propensione al risparmio delle famiglie (salita al 9,3% nel primo trimestre) e che rischia di mettere un freno agli investimenti delle imprese (per ora previsti comunque in aumento del 3% nel 2025 grazie alla spinta del PNRR).

Per quanto concerne la domanda interna, i consumi delle famiglie italiane sono attesi crescere in modo modesto, con previsioni di +0,5% nel 2025 e +0,7% nel 2026. La spesa per i beni (soprattutto i durevoli, che sono crollati nel primo trimestre 2025) è in contrazione o stagnazione, mentre la spesa per i servizi cresce a ritmi moderati.

Sul fronte estero, il rallentamento del commercio internazionale e la svalutazione del dollaro del 13,7% rispetto all’euro complicano notevolmente l’export verso mercati cruciali come quello statunitense.

“Ad inizio anno abbiamo assistito a un incremento del commercio internazionale, dovuto a un anticipo delle esportazioni in previsioni dei dazi statunitensi, ma vedremo gli effetti nei prossimi mesi. Quest’anno la crescita è stimata all’1,2%, in deciso rallentamento rispetto a quella dello scorso anno, che si è attestata al 2,8%”, spiega Alessandro Fontana, capo economista del Centro Studi Confindustria (CSC).

Questa dinamica, sommata alle politiche protezionistiche, ha già ridotto il vantaggio competitivo italiano sulla tassazione effettiva rispetto alla media mondiale.

A ciò si aggiunge il rischio di riassetto dei flussi commerciali, con la sovrapproduzione cinese che si riversa su altri mercati, e soprattutto il rischio di delocalizzazione di capacità produttiva italiana attratta dagli incentivi e dalle politiche protezionistiche degli Stati Uniti.

Piano 4.0 efficace, ma l’Italia non è ancora ai livelli pre-crisi

I calcoli del CSC non si fermano alla singola misura Transizione 4.0, ma allargano l’analisi all’intero pacchetto di agevolazioni fiscali sui beni strumentali (esclusi i mezzi di trasporto) e sui prodotti di proprietà intellettuale.

Su una spesa pubblica complessiva di 74,6 miliardi tra il 2016 e il 2024, si stima che tali misure si siano ripagate per circa un quarto delle risorse, ovvero il 23,5%.

Questo recupero di gettito è un effetto diretto della forte spinta agli investimenti generata dagli incentivi. Le analisi di valutazione ex-post confermano che gli incentivi 4.0 hanno contribuito in maniera determinante all’impennata degli investimenti osservata in Italia.

L’impatto è stato particolarmente significativo per le imprese di minore dimensione: gli incentivi hanno più che raddoppiato il tasso di investimento per le micro-imprese, quasi raddoppiato per le piccole, e lo hanno fatto crescere del 35-45% per le medie e del 20-25% per le grandi.

Nonostante l’accelerazione, il rapporto mette in guardia sul fatto che questa risalita non è ancora sufficiente a ripristinare il capitale netto sui livelli precedenti la crisi finanziaria del 2008.

Il Paese, inoltre, sconta un ampio gap nell’adozione delle tecnologie avanzate e la propensione a investire in beni materiali e immateriali a elevato contenuto tecnologico e digitale resta inferiore rispetto a quella di altre economie avanzate.

Per il CSC, la sfida del post-2025 non è solo trovare risorse, ma disegnare incentivi che siano strutturali e che permettano di chiudere una volta per tutte questo ritardo competitivo.

Perdita di competitività e il rischio delocalizzazione negli USA

Una conseguenza diretta e preoccupante del quadro macroeconomico dipinto da Fontana, riguarda l’erosione della competitività italiana.

I dazi statunitensi, sommati alla decisa svalutazione del dollaro, hanno di fatto neutralizzato il vantaggio di tassazione effettiva delle merci italiane rispetto alla media mondiale, che è passato dall’1,2% di gennaio allo 0,6% di luglio.

Questo rende l’export verso gli Stati Uniti, più difficile e costoso. I primi effetti sono già riscontrabili: l’import statunitense dall’UE è calato in media dell’8,7% tra giugno e luglio.

Parallelamente, si registra un significativo riorientamento dei flussi commerciali. La sovrapproduzione cinese, non più interamente assorbita dagli Stati Uniti, si sta riversando sui mercati europei, inclusa l’Italia.

L’export cinese verso il nostro Paese è cresciuto del 24,5% nei primi otto mesi dell’anno, creando una forte pressione al ribasso sui prezzi per le imprese domestiche.

Il rischio strutturale più rilevante nel medio-lungo periodo, secondo Confindustria, è che le politiche protezionistiche americane (come i dazi e i relativi incentivi) attraggano capacità produttiva e investimenti, spingendo le imprese italiane a delocalizzare negli Stati Uniti. Il trend è già in atto, con gli USA che dal 2018 sono diventati la principale area di attrazione per gli investimenti diretti esteri, superando l’Europa.

“Il rischio più grande, e che secondo me è di lungo periodo, è proprio quello che sta dietro alle decisioni sui dazi. Il senso della politica, seguendo una linea di continuità rispetto alla prima amministrazione Trump e in qualche modo anche rispetto all’amministrazione Biden, è quello di attrarre investimenti e capacità produttiva verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, il rischio strutturale più grande di medio-lungo periodo è proprio quello della delocalizzazione delle imprese italiane verso gli Stati Uniti”, aggiunge Fontana.

Senza il PNRR il PIL italiano decrescerebbe dello 0,3%

L’analisi presentata da Stefano Fontana evidenzia in modo netto la dipendenza dell’attuale crescita economica italiana dai fondi europei: senza il PNRR, l’economia italiana sarebbe in stagnazione o in decrescita.

La previsione di crescita totale del PIL per quest’anno è dello 0,5%, e di questo, ben +0,8% è attribuibile al contributo diretto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ciò significa che, in assenza di tali risorse, il PIL italiano decrescerebbe del -0,3%.

Questo dato rende la fine del PNRR l’incognita più rilevante per la tenuta del sistema economico. La debolezza strutturale interna, mascherata dalla spinta degli investimenti pubblici, richiede una pianificazione immediata per il day after. La raccomandazione del CSC è chiara: sarà necessario programmare politiche economiche che siano moderatamente espansive al termine del Piano, al fine di sostenere la domanda interna e la crescita, evitando un brusco stop agli investimenti.

La sfida per la politica economica italiana non è solo quella di spendere bene i fondi attuali, ma di disegnare il futuro con strumenti che diano continuità alla Transizione 4.0 e che consentano finalmente all’Italia di allineare il proprio capitale netto e la propensione tecnologica a quella delle economie avanzate.

Il focus sul Mezzogiorno: l’importanza di non sprecare la “discontinuità” positiva

L’analisi del CSC conclude con una nota di ottimismo selettivo, focalizzata sul Sud Italia. L’andamento recente dell’economia nel Mezzogiorno è definito come una “discontinuità importante” rispetto ai trend storici, che testimonia l’efficacia di specifiche misure di politica economica regionale.

Questa ripresa è stata trainata dall’azione congiunta di strumenti mirati, tra cui spiccano la ZES (Zona Economica Speciale), il credito d’imposta per gli investimenti e la decontribuzione.

Tali misure hanno dimostrato di funzionare non solo come stimolo finanziario, ma anche e soprattutto attraverso il sistema di semplificazioni burocratiche che le ha accompagnate.

Per evitare che questa fase di crescita si riveli solo un “fuoco di paglia“, Stefano Fontana sottolinea la necessità fondamentale di assicurare una continuità a questi supporti e alle procedure snellite.

La ricetta di Confindustria: piano triennale per gli investimenti e riequilibrio fiscale

Per scongiurare il rischio di stagnazione post-PNRR e per colmare il persistente gap di produttività, il capo economista Stefano Fontana ha delineato un chiaro set di proposte da parte di Confindustria, focalizzate su due aree di intervento prioritarie.

La prima è l’istituzione di un piano triennale per gli investimenti. Secondo il CSC, dare stabilità e una visione di lungo termine alle imprese è essenziale per innescare un aumento della produttività che in Italia è rimasta sostanzialmente ferma.

Il rapporto ricorda che, nonostante i recenti sforzi (come Industria 4.0), lo stock di capitale in macchinari del Paese rimane ancora inferiore ai livelli del 2007.

L’urgenza è rafforzata dai dati sul recupero di gettito: l’investimento, infatti, si è dimostrato un fattore auto-sostenibile per lo Stato, con i 20 miliardi di incentivi per beni 4.0 erogati nel triennio 2020-2022 che sono già rientrati nelle casse statali per quasi la metà (il 48,6%) attraverso maggiori entrate fiscali nel breve periodo.

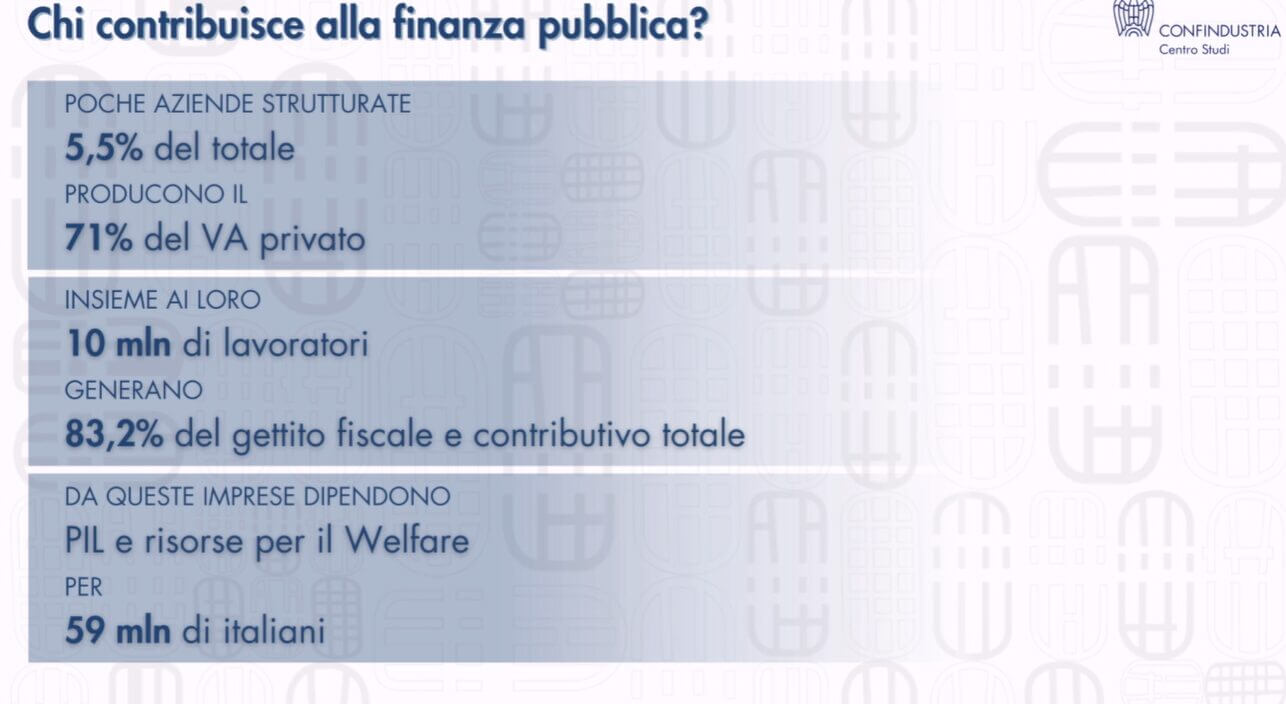

La seconda area di intervento riguarda la pressione fiscale. L’analisi mette in luce una forte disomogeneità nel sistema produttivo: solo il 5,5% delle imprese italiane (circa 256.000 aziende con 10 milioni di dipendenti) è responsabile della generazione di oltre il 70% del valore aggiunto nazionale e versa più dell’80% del gettito fiscale complessivo.

Questo “nocciolo duro” di aziende ad alta produttività finanzia la gran parte dei servizi pubblici e del welfare del Paese. Per Confindustria, alleggerire il carico su questo nucleo virtuoso è una mossa non solo di equità, ma strategica per sostenere la crescita e la competitività dell’economia italiana nel suo complesso.

Il rapporto

RP_autunno_2025L'articolo Confindustria: “Transizione 4.0 si è ripagata da sola” e avverte: Italia a rischio stagnazione con la fine del PNRR proviene da Innovation Post.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

.jpeg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)