Sean Penn, DiCaprio, e il cinema come scatola dei ricordi comuni

Se i film si valutassero dalla quantità di tagli che si possono dare a un articolo che ne parli, “Una battaglia dopo l’altra” sarebbe il maggior capolavoro degli ultimi non so quanti anni. Scrivo questo articolo avendo finito di vedere il film da neppure ventiquattr’ore, nel corso delle quali ho preso in considerazione almeno dieci idee.

Potrei scrivere dell’impatto che una canzone del 1971, una canzone che ci aveva visto lunghissimo seppur prendendo la previsione in direzione contraria, ha sui nati negli anni Settanta – specialmente gli americani, ma non solo.

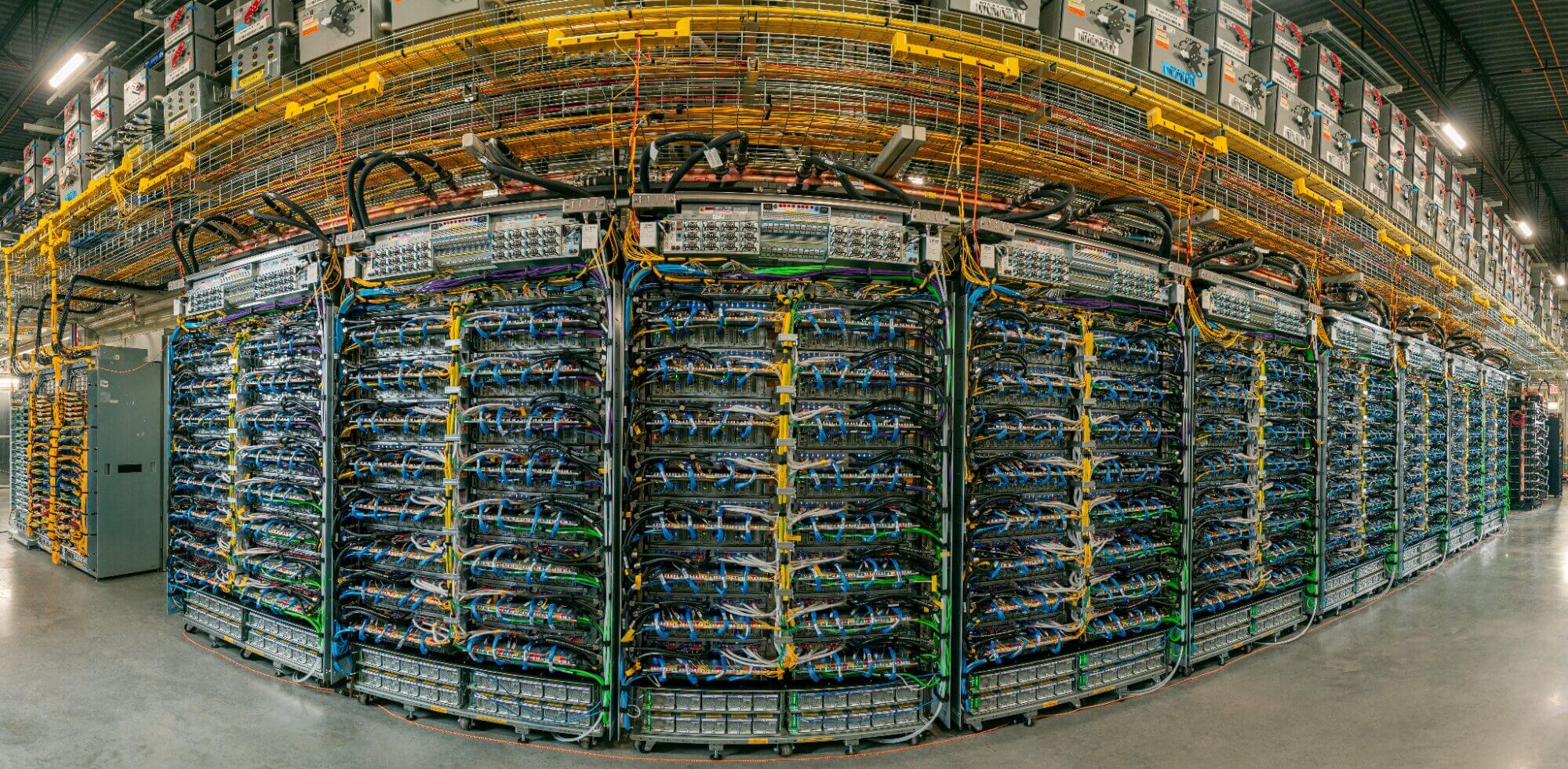

Potrei scrivere dell’assenza di oggetti come vero slittamento del presente, una volta avevamo scatole di ricordi e adesso niente, persino le foto di cui siamo pienissimi non sono qualcosa di fisico, stanno in qualche telefono, in qualche cloud, in qualche immaterialità.

Potrei scrivere dell’impressione che DiCaprio abbia voluto fare con Paul Thomas Anderson quel che George Clooney aveva fatto con i Coen: l’eroe romantico l’ho fatto, il malvivente pure, lo sbirro fin troppo, quello che si esprime a grugniti e dorme nelle carcasse dei cavalli anche, il drogato figuriamoci, il marito infelice, il divo smanioso, il seduttore impenitente, Paul li ho fatti tutti, Paul ti prego fammi fare l’irredimibile scemo.

Potrei scrivere della trasparenza di Leonardo DiCaprio in un film divorato da Sean Penn, com’è possibile che l’ultimo divo che il cinema riuscì a creare prima di perire come consumo popolare sia così trasparente, è un vantaggio o un limite?

Potrei scrivere della faccia di Sean Penn, dei capelli di Sean Penn, della camminata di Sean Penn, della cotta di Sean Penn, della furia di Sean Penn, di quanto sia gigantesco Sean Penn in questo film, riesce persino a far sembrare un attore interessante quel tonno che faceva il presidente degli Stati Uniti in “Scandal”, certo il personaggio è formidabile ma lui è così bravo da essere contagioso.

Potrei scrivere di quell’amica che mi chiede com’è il film, io dico finisce almeno dieci volte negli ultimi quaranta minuti, com’è che nessuno riesce più a chiudere i film, però è pieno di roba bella; lei mi chiede ma bella che piace anche a me o bella per te che ti piace Tom Cruise che insegue la gente; e io rispondo no anzi se è per quello in uno dei dieci sottofinali c’è una scena di macchine che non si inseguono ma è come se, ed è noiosissima e sfinente. Poi la mattina dopo mi sveglio, apro i social, e li trovo pieni di nerd che si strizzano le mutande perché ommioddio la focale lunga (qualunque cosa significhi), ommioddio non vedevo niente di girato così da “Il braccio violento della legge” (che è dello stesso anno di quella certa canzone).

Potrei scrivere dei produttori che forse non ci sono più, o forse adesso fanno altro, non so bene cosa, forse hanno paura di venire accusati di inibire l’artista, fatto sta che i film non li taglia più nessuno, David O. Selznick dove sei, David O. Selznick stasera mi rileggo il tuo epistolario di cazziatoni.

Potrei scrivere di me che non capisco in che anno sia ambientato “Una battaglia dopo l’altra”, perché c’è un primo quarto che sembra svolgersi in un qualunque punto della seconda parte del Novecento, e poi la neonata è sedicenne e quindi dev’essere sedici anni dopo, ma sedici anni dopo ci sono gli iPhone e quindi la prima parte non può essere nel 1971 e quindi è colpa del cinema in sala.

È colpa del cinema in sala, una delle poche cose che non rimpiango tra quelle di cui ci siamo liberati, ma un paio di volte l’anno ancora tocca andarci perché esce qualcosa che non vuoi aspettare per vedere, e quel paio di volte l’anno la mia voglia di sterminare l’umanità è analoga a quella di DiCaprio al telefono con l’assistenza clienti dei terroristi.

Perché l’italiano abbastanza sfaccendato da andare a vedere un film alle tre d’un giovedì feriale poi è così indaffarato da non riuscire ad arrivare puntuale, ma soprattutto perché, imbecille come in nessun altro paese tra quelli a me noti, quando entra a film iniziato in una sala per nove decimi vuota l’italiano accende la torcia del cellulare perché lui deve cercare esattamente il posto che ha prenotato, mica può sedersi nel primo che capita, no, lui deve rompere i coglioni a noi che ci siamo incomodati ad arrivare puntuali, deve impedirmi di capire cosa accada nei primi due minuti di film, magari c’è un anno in sovrimpressione ma io non lo saprò mai perché sono troppo impegnata a desiderare che lo spettatore medio si estingua per riuscire a guardare lo schermo.

Un’ora dopo, su quello schermo da cui finalmente l’italiano medio non mi distrae, DiCaprio da un telefono a monete bisticcerà col numero verde per terroristi in remissione perché hanno preso sua figlia, e devono dargli un punto d’incontro, ma non glielo danno perché non sa la risposta alla domanda di riconoscimento «Che ora è», e come fa a non saperla, lo sgrida il centralinista imbecille (unico personaggio più imbecille di lui in tutto il film), avrebbe dovuto studiare meglio il manuale per terroristi in remissione, e a me non hanno rapito una figlia sedicenne ma capisco benissimo l’istinto omicida di DiCaprio per il tizio dell’assistenza clienti per terroristi.

(La risposta la scoprirà alla telefonata successiva, è «il tempo non esiste ma ci controlla comunque», e le due scene telefoniche fanno molto ridere ma il mio dettaglio preferito è il momento in cui il cretino che non gli vuole dire il punto d’incontro se non sa la parola d’ordine inizia a dire a DiCaprio che la sua aggressività è triggering, «stai violando il mio spazio», «ma se non siamo neanche nella stessa stanza»: Paul Thomas Anderson, ti voglio bene).

La terrorista nera (nel senso di pelle, non di ideologia) con cui il personaggio di DiCaprio si riproduce ha uno dei nomi più belli della storia del cinema. I nomi, quando sono belli, fanno quasi da soli il film: Gordon Gekko, Blanche Du Bois, Romolo Catenacci. La terrorista si chiama Perfidia Beverly Hills: non è un nome pazzeschissimo?

DiCaprio non si ricorda la parola in codice per il servizio clienti che assiste i terroristi ma si ricorda il riconoscimento con la figlia: si completano a vicenda i versi di “The revolution will not be televised”, che è anche il titolo della puntata uscita ieri di “The morning show”, perché evidentemente gli autori nati negli anni Settanta hanno tutti gli stessi riferimenti, e perché in effetti quella canzone che preconizza l’irrilevanza della tv, pur senza poter immaginare che sarebbe stata rimpiazzata non dalla rivoluzione armata ma dai like, è abbastanza attuale.

Dice la fine d’un mondo di riferimenti comuni, e di consumi immateriali che però hanno supporti materiali. Quando Sean Penn arriva nella casa da cui Perfidia Beverly Hills è fuggita, trova un foglio di carta, sul quale lei ha scritto «This pussy don’t pop for you» (qui arriva sicuro qualche americanista Bonetto che corregge a Paul Thomas Anderson la terza persona).

Mi è venuto in mente il favoloso incipit dell’articolo di domenica scorsa di Maureen Dowd. Raccontava che nel 1986 stava scrivendo un ritratto di Paul Newman, per completare il quale aveva cercato Robert Redford, e aveva poi conservato per anni il biglietto del portiere dell’albergo con scritto «L’ha chiamata il signor Redford», finché il suo capo aveva deciso di ripulire gli uffici del New York Times e gliel’aveva buttato (spero gli abbia fatto causa per danni).

Io avevo una scatola di latta, che aveva contenuto dei cioccolatini Majani. Ci tenevo lettere di disamore e souvenir d’ogni tipo. Pure un mozzicone di sigaretta che, in una quinta del teatro Sistina, m’aveva passato Paolo Conte che stava per entrare a cantare e non sapeva dove spegnerla. Tenevamo oggetti, a volte li perdevamo nei traslochi e ci disperavamo, io cerco invano da sette traslochi una foto, ma nell’ultimo ho ritrovato la lettera d’insulti con cui venni piantata nell’86 ed è un reperto preziosissimo.

Eravamo una società degli oggetti, dei pezzi di carta con segnato un numero, dei ricordi materiali. Adesso no. Adesso la vita è finita come finisce “Una battaglia dopo l’altra”, coi cinquantenni che imparano a farsi gli autoscatti con l’iPhone. Però secondo me Sean Penn quel biglietto di Perfidia Beverly Hills lo conserva nella sua brava scatola di latta.

L'articolo Sean Penn, DiCaprio, e il cinema come scatola dei ricordi comuni proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

.jpeg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)