Tra voi, però, non sia così

1 – LA DIMENSIONE SINODALE, ESSENZIALE PER LA VITA E LA MISSIONE DELLA CHIESA

2 – LA CONVERSIONE ALLA QUALE SIAMO CHIAMATI: IL PRIMATO DELL’OPERA DELLO SPIRITO SANTO

2.1 – L’identità del popolo di Dio

2.4 – La celebrazione eucaristica

3 – LA CONVERSIONE ALLA QUALE SIAMO CHIAMATI: CUSTODIRE L’ORIGINALITÀ CRISTIANA NELLE RELAZIONI

3.1 – Un discernimento incarnato

3.3 – Dal presbitero al presbiterio

3.4 – Come presiedere nella sinodalità

3.6 – Conversione e riconciliazione

4 – PER L’APPRENDISTATO DELLA SINODALITÀ PER LA MISSIONE

4.1 – Necessità della formazione

4.3 – La celebrazione del segno della Chiesa

Introduzione

I discepoli di Gesù, i cristiani, sono originali. Hanno legami familiari e appartenenze specifiche, come tutti, ma si riconoscono fratelli di ogni persona, tutti in cammino verso il Regno del quale hanno il compito di essere, insieme, «segno e strumento» (LG 1).

Vivono come tutti di rapporti buoni o cattivi, ma sono originali: praticano il perdono e il servizio verso gli altri con gratuità. Soprattutto ritengono ogni altro fratello e sorella portatore di una parola di Dio che merita di essere ascoltata. Si sentono responsabili dell’annuncio del Vangelo, ma non presumono di averlo compreso fino in fondo e scoprono nella differenza dell’altro che incontrano una parola che fa comprendere quel Vangelo più in profondità.

Guardano al presente e al futuro come tutti, con interesse, apprensione, senso di responsabilità, ma sono originali. Riconoscono nel presente e nel futuro che il Regno di Dio viene e sono abitati da una invincibile speranza.

Come tutti si organizzano, cercano di essere efficienti e produttivi nelle loro iniziative, si distribuiscono compiti e responsabilità, ma sono originali. Sono guidati dalla persuasione che l’organizzazione, i ruoli, le iniziative non hanno altro fine che quello di aiutare le persone a incontrare Gesù.

Hanno, come tutti, poteri e compiti, autorità e obbedienze, ma sono originali. Interpretano il potere e l’autorità come servizio e si ricordano della parola di Gesù: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,42-45).

Avvertono, come tutti, il peso delle strutture e le lentezze dell’istituzione, ma sono originali. Amano la Chiesa, sono lieti di essere Chiesa, contemplano con commozione i segni del Regno di Dio che la Chiesa rende evidenti, nella capillare prossimità a tutti, nell’audacia dell’annuncio del Vangelo a tutte le genti, nella preghiera incessante per invocare lo Spirito di Dio, Spirito di pace e di comunione, inesauribile sovrabbondanza di doni e di santità. La Chiesa è lì, nella storia dell’umanità, circondata da sospetti e da ostilità, ferita da persecuzioni, santa e peccatrice, ma sempre disponibile al suo Signore.

La riflessione di questi anni, la celebrazione del Sinodo dei Vescovi negli anni 2023-2024, i percorsi sinodali della Chiesa italiana hanno messo in evidenza che i cristiani sono originali anche nell’esercizio del potere. La “sinodalità” è una delle espressioni della comunione che porta a scelte condivise e autorevoli. La parola è stata ripetuta con tale insistenza in questi anni – almeno tra “gli addetti ai lavori” –, a proposito e a sproposito, come una tesi, come una rivendicazione, come un rimprovero, come un’esperienza promettente che forse è finita per logorarsi e venire a noia. Non ci sono però ragioni evangeliche per rinunciare a questa originalità: i cristiani prendono decisioni cristiane con spirito e metodo sinodale. Perciò sono originali rispetto alla pratica del metodo democratico o di quello monarchico.

Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza della sinodalità nel contesto del cammino ecumenico:

Il Documento Finale del Sinodo ha evidenziato che «il dialogo ecumenico è fondamentale per sviluppare la comprensione della sinodalità e dell’unità della Chiesa» e ha incoraggiato lo sviluppo di «pratiche sinodali ecumeniche, fino a forme di consultazione e discernimento su questioni di interesse condiviso e urgente» (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione, n. 138). Spero che la preparazione e la commemorazione congiunta del 1700° anniversario del Concilio di Nicea saranno un’occasione provvidenziale «per approfondire e confessare insieme la fede cristologica e per mettere in pratica forme di sinodalità tra i Cristiani di tutte le tradizioni» (ivi, n. 139).

(Leone XIV, Ai partecipanti al simposio “Nicea e la Chiesa del terzo millennio: verso l’unità cattolica-ortodossa”, 7 giugno 2025)

1 – LA DIMENSIONE SINODALE, ESSENZIALE PER LA VITA E LA MISSIONE DELLA CHIESA

L’Assemblea sinodale dei Vescovi ha raccolto molte voci e ha dedicato tempo e sapienza per rendere più comprensibile e mostrare la promessa che è iscritta nella dimensione sinodale della Chiesa.1

In termini semplici e sintetici, si può dire che la sinodalità è un cammino di rinnovamento spirituale e di riforma strutturale per rendere la Chiesa più partecipativa e missionaria, per renderla cioè più capace di camminare con ogni uomo e ogni donna irradiando la luce di Cristo.

(DF 28)

A Pentecoste Maria, gli Apostoli, le discepole e i discepoli che erano con loro furono investiti da uno Spirito di unità, che radicava per sempre nell’unico Signore Gesù Cristo le loro diversità. Non molte missioni, ma un’unica missione. Non introversi e litigiosi, ma estroversi e luminosi. […] La sera della mia elezione, guardando con commozione il popolo di Dio qui raccolto, ho ricordato la parola “sinodalità”, che esprime felicemente il modo in cui lo Spirito modella la Chiesa. […] Carissimi, Dio ha creato il mondo perché noi fossimo insieme. “Sinodalità” è il nome ecclesiale di questa consapevolezza. È la via che domanda a ciascuno di riconoscere il proprio debito e il proprio tesoro, sentendosi parte di un intero, fuori dal quale tutto appassisce, anche il più originale dei carismi. Vedete: tutta la creazione esiste solo nella modalità dell’essere insieme, talvolta pericoloso, ma pur sempre un essere insieme.

(Leone XIV, Omelia per la Veglia di Pentecoste per i movimenti, le associazioni e le nuove comunità, 7 giugno 2025)

Quest’anno e gli anni a venire sono il tempo opportuno per conoscere, praticare, verificare la ricezione delle indicazioni emerse da questi anni di consultazioni, discussioni e stesura di documenti. Dobbiamo quindi conoscere e accogliere il Documento finale della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Il documento è intitolato Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione.

Papa Francesco ha deciso la pubblicazione del Documento finale in data 24 novembre 2024 assumendolo come atto di magistero ordinario del magistero petrino. Scrive papa Bergoglio:

Ora il cammino prosegue nelle Chiese locali e nei loro raggruppamenti, facendo tesoro del Documento finale che il 26 ottobre scorso è stato votato e approvato dall’Assemblea in tutte le sue parti. Anch’io l’ho approvato e, firmandolo, ne ho disposto la pubblicazione, unendomi al “noi” dell’Assemblea che, attraverso il Documento finale, si rivolge al santo Popolo fedele di Dio.

Riconoscendo il valore del cammino sinodale compiuto, consegno ora alla Chiesa tutta le indicazioni contenute nel Documento finale, come restituzione di quanto maturato nel corso di questi anni, attraverso l’ascolto e il discernimento, e come autorevole orientamento per la sua vita e la sua missione.2

La proposta pastorale diocesana per l’anno 2025-2026 non può che essere l’avvio di quei processi di discernimento e di decisione che papa Francesco richiede. È tempo ora di portare il Sinodo in casa, come una docilità allo Spirito, come un principio di riforma dell’essere Chiesa per essere missione, come stile, come procedure. È quindi necessario che la riflessione e la pratica dei processi richiesti si ispirino al Documento finale e si dispongano ad accogliere le conclusioni dei cammini sinodali della Chiesa italiana. Per quanto riguarda il Documento finale, in diocesi è stata opportunamente curata una pubblicazione edita da ITL Libri – Centro Ambrosiano dal titolo Il Sinodo e noi, con il testo integrale dello stesso Documento, accompagnato da commenti e approfondimenti pertinenti e significativi. È quindi opportuno fare riferimento a quel testo.

La diocesi di Milano partecipa con creatività e ricchezza di contributi ai cammini sinodali della Chiesa italiana. Grazie alla delegazione diocesana sono stati raccolti i risultati di ampie, ripetute e diversificate consultazioni; sono state offerte al Comitato sintesi e contributi; siamo stati presenti alle due Assemblee sinodali della Chiesa italiana. Il documento finale di questi cammini dovrebbe essere pubblicato a novembre, dopo la terza Assemblea sinodale. I cammini della Chiesa italiana sono in sintonia profonda con il Documento finale, approvato da papa Francesco, ma avremo cura di raccogliere indicazioni ulteriori quando sarà disponibile il documento della Cei.

In questa proposta pastorale l’intenzione è di recepire le indicazioni del Documento finale mettendo in evidenza quali conversioni richiedono, a quale responsabilità chiamano, quali soggetti sono particolarmente interpellati, quale spiritualità alimentano, quali metodologie raccomandano.

PRIMO INTERMEZZO

Stavo per scrivere qualche domanda per favorire il lavoro degli operatori pastorali e di tutti i fedeli. Avrei voluto chiedere: quale attenzione si pone nella nostra comunità alla vita e alle proposte della Chiesa diocesana e della Chiesa universale? Con quali forme si comunica nella nostra comunità? Come il Consiglio pastorale coinvolge e aiuta tutti i fedeli ad avvertire l’importanza, la pertinenza, la grazia di cammini sinodali?

Stavo dunque scrivendo qualche domanda, quando mi sono assopito. Infatti certi lavori sono un po’ noiosi. E nel sonno ho fatto un sogno.

Dialogo immaginario del Piccolo Principe in viaggio nell’universo

Si dice che su un asteroide smarrito nel grande universo abitasse il Piccolo Principe: era solo e si godeva i tramonti e le albe. No, non era solo: aveva fatto amicizia con una rosa che era spuntata chi sa come sull’asteroide. Se ne curava e le parlava. Non è facile l’amicizia con una rosa: ha le sue spine e i suoi capricci. Un giorno, dopo un battibecco con la rosa, il Piccolo Principe decise di andare a esplorare altri pianeti in cerca di migliore compagnia.

Il Piccolo Principe arrivò sul pianeta abitato dai gaudenti.

Il Piccolo Principe: «È bella la vita sul vostro pianeta. Si canta, si danza, di mangia, si beve. È sempre festa. Perché fate festa? Non avete mai preoccupazioni? Io infatti sono contento del mio pianeta, ma sono molto preoccupato per la rosa che è diventata mia amica.»

I gaudenti: «Piccolo Principe impertinente! Su questo pianeta tutto è possibile, tutto è lecito. Una cosa sola è proibita: fare domande.»

Il Piccolo Principe riprese pertanto il suo viaggio nell’immenso universo. Arrivò presto sul pianeta di Ego. Ego abitava solo e perciò non aveva motivo di parlare molto. In sostanza il suo vocabolario era ridotto a una parola: io, io, io.

Il Piccolo Principe: «Buon giorno, signore! Non c’è nessuno su questo pianeta?»

Il signor Ego: «Come nessuno? Ci sono io! Io ho fatto, io ho deciso, io ho nominato il sindaco e il parroco, il maestro e il sacerdote.»

Il Piccolo Principe: «Ma chi sono questi personaggi?»

Il signor Ego: «Io, io, io.»

Il Piccolo Principe: «E chi c’era prima? E chi verrà dopo?»

Il signor Ego: «Io, io, io.»

Il Piccolo Principe: «È piuttosto noioso abitare su questo pianeta.»

Il Piccolo Principe riprese il suo viaggio nell’immenso universo. Dopo aver viaggiato e viaggiato arrivò sul Pianeta triste.

Il Piccolo Principe: «Signora Mestizia, perché mai sono tutti tri-sti su questo pianeta?»

Signora Mestizia: «Qui sono tutti tristi perché sono tutti intelligenti. Perciò non credono a niente che non sia scientifico. L’unica verità indiscutibile è che tutti sono destinati a morire. Qui sono tutti tristi perché sono tutti realisti: c’è poco da stare allegri se si guarda come sono gli uomini, le donne, i giorni, le notti, gli stati e i cittadini. Qui sono tutti tristi perché sono tutti colti: sanno la storia, sanno le statistiche, sanno le malattie e sanno i progetti dei potenti. Perciò hanno imparato a non fidarsi di nessuno e a non aspettarsi niente.»

Il Piccolo Principe: «E pensare che io ero convinto che l’intelligenza, la cultura, il realismo fossero di aiuto per tenere viva la speranza…»

Il Piccolo Principe si rese conto che nell’universo ci sarebbe voluto qualcuno per seminare speranza, fraternità, sapienza. E tra sé e sé meditava: «Forse toccherebbe a me».

2 – LA CONVERSIONE ALLA QUALE SIAMO CHIAMATI: IL PRIMATO DELL’OPERA DELLO SPIRITO SANTO

Il linguaggio piuttosto innocuo dei documenti può assopire le comunità in un assestamento nell’inerzia che ripete la prassi di sempre perché legge le parole di sempre.

Ma ci sono parole di fuoco e ci sono parole di sale: certo, la foto del fuoco non scalda; certo, la foto del sale non dà sapore. Perciò è necessario mettere in evidenza le parole di fuoco e di sale perché lo Spirito ci chiama a conversione.

2.1 – L’identità del popolo di Dio

Dal Battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo scaturisce l’identità del Popolo di Dio. Essa si attua come chiamata alla santità e invio in missione per invitare tutti i popoli ad accogliere il dono della salvezza (cfr. Mt 28,18-19). È dunque dal Battesimo, in cui Cristo ci riveste di Sé (cfr. Gal 3,27) e ci fa rinascere dallo Spirito (cfr. Gv 3,5-6) come figli di Dio, che nasce la Chiesa sinodale missionaria.

(DF 15)

Il tema della missione è imbarazzante per le nostre comunità

La riduzione della natura missionaria della Chiesa a luogo comune è l’anestetico che spegne l’inquietudine e l’interrogativo della missione.

L’imbarazzo segnala forse una crisi di fede che spegne ogni desiderio di condivisione, convince alla reticenza a proposito di Gesù, della sua promessa, della sua missione di unico salvatore del mondo. L’annuncio della risurrezione di Gesù, fondamento della nostra fede, rischia di essere offerto come un assioma un po’ improbabile, come un “amen” convenzionale. Perciò – a quanto sembra – non suscita entusiasmo, non irradia gioia, non offre ragioni per la speranza.

Lo Spirito ci chiama a conversione

La conversione alla quale lo Spirito chiama la nostra Chiesa diocesana e la vita cristiana di ciascuno e di tutti è per vivere proprio attraverso la docilità al mandato missionario. A quanto pare coloro che hanno partecipato all’Assemblea sinodale hanno vissuto questa esperienza: «Il processo sinodale ci ha fatto provare il “gusto spirituale” (EG 268) di essere Popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse» (DF 17).

La visione di Chiesa che è stata proposta nel documento Chiesa dalle genti ispira la nostra Chiesa diocesana a quella condivisione del gusto di essere popolo di Dio con tutte le genti per vivere la missione di tutti verso tutti, giovinezza della Chiesa.

Nell’elaborazione del documento Chiesa dalle genti ci siamo interrogati non su “come vanno le cose” o come dobbiamo gestire l’esistente, ma su quale riforma ci chiede il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo.

La Chiesa è missione

L’identità missionaria del popolo di Dio non si può recuperare con uno sforzo volontaristico, con i buoni propositi; neppure può bastare il rammarico di constatare la diminuzione numerica e l’irrilevanza del messaggio proprio della comunità cristiana nel nostro contesto.

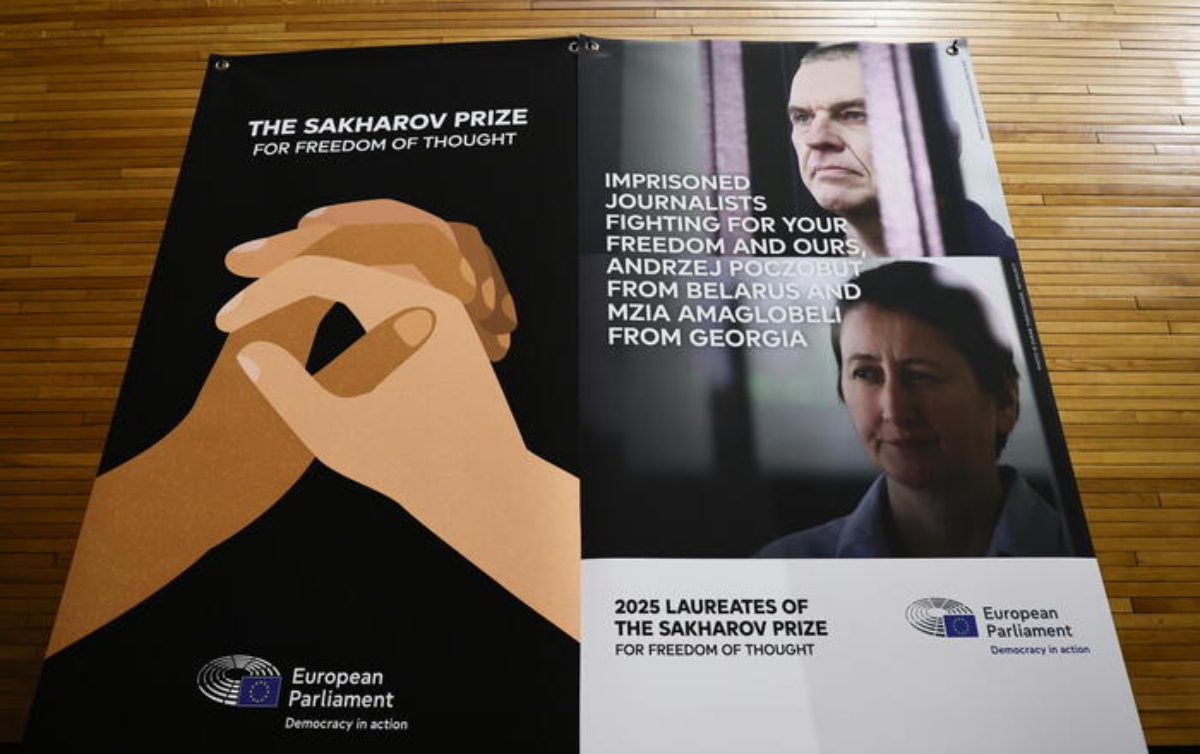

Lo Spirito di Dio che accompagna tutta la vita dei battezzati e tutte le scelte e le forme della vita cristiana alimenta lo zelo, dona intelligenza critica e fiduciosa perché il mandato missionario dia forma alla Chiesa. In questa docilità allo Spirito si incontrano tutti i battezzati, di ogni confessione cristiana, perché avvertono come una ferita la divisione tra i cristiani e sentono come un’urgenza il cammino ecumenico. Riscopre il suo significato profondo, proprio in questo quadro, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che chiede di essere meglio valorizzata e celebrata.

Risuonano con efficacia le parole di papa Francesco che incoraggia la Chiesa ad accogliere, ad ascoltare, a prendersi cura di tutti: todos, todos, todos. Non si tratta di accondiscendere a ogni idea e sensibilità, ma che tutti si sentano accolti, chiamati a conversione, destinatari di una vocazione.

2.2 – Annuncio

Un terreno buono

Lo Spirito di Dio ispira le Scritture perché siano come seme che porta frutto, come consolazione che tocca i cuori, come spada tagliente che dice: «Sì, sì», «No, no». La Parola ci chiama dunque a un ascolto che sia come un terreno buono in cui il seme può portare frutto.

Ma come giungerà la Parola ispirata dallo Spirito alla gente del nostro tempo?

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? Come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!».

(Rm 10,14-15)

Occorrono energie e risorse per dare corpo a forme inedite di annuncio del Vangelo in questo nostro cambiamento d’epoca. Ripenso alle intuizioni e all’audacia dei vescovi miei predecessori (le nuove chiese dei cardinali Montini e Martini, i gesti di carità del cardinale Tettamanzi, i nuovi Aeropaghi del cardinale Scola) e mi accorgo che anche oggi siamo chiamati a osare nuovi passi. Per questa ragione ho accettato l’invito e la sfida a immaginare una presenza religiosa nell’area che fu di Expo 2025 e ora di Mind.

Sento davvero come nostra la sfida che papa Leone XIV ha presentato a noi vescovi italiani nell’udienza del 17 giugno scorso, ovvero, la capacità, come cristiani (ma anche come religioni), di testimoniare un umanesimo che sappia valorizzare, anche dentro l’epoca del digitale, elementi antropologici essenziali come il corpo, la vulnerabilità, la sete di infinito, il bisogno di legami.

L’annuncio della Parola

Nella vita delle nostre comunità in molte forme si pratica l’annuncio della Parola: nell’omelia domenicale, nelle proposte di catechesi e di studio della teologia, per laici e consacrati, nei gruppi di ascolto della Parola, nei percorsi formativi proposti da associazioni e movimenti. Coloro che presiedono l’Eucaristia hanno anche la responsabilità di incoraggiare e orientare le molte forme con cui la Parola “corre” sulle strade degli uomini. D’altra parte tutto il popolo cristiano contribuisce a provocare i preti perché la vita renda, con le sue domande e le sue bellezze, con i suoi drammi e il suo splendore, vive e ardenti le parole di cui hanno responsabilità.

Chi semina la parola di salvezza là dove si vive, si lavora, si fa festa, si soffre?

Come si può testimoniare e annunciare il Vangelo fuori dagli ambienti ecclesiali? La risposta a questa

domanda non è facile e non può essere solo individuale. Sento il dovere di incoraggiare tutte le forme di missione che lo Spirito suscita nei discepoli di Gesù perché siano lievito, presenza silenziosa e siano voce e conversazione nel dialogo quotidiano e nelle diverse situazioni della vita. Con questa intenzione, tra le altre iniziative, stanno prendendo vita le Assemblee sinodali decanali. Sono forme di pratica sinodale per la missione ancora embrionali, ma promettenti.

L’Assemblea sinodale decanale può essere uno stimolo per tutta la comunità e un laboratorio per sperimentare con quale atteggiamento di discrezione, di rispetto e di franchezza sia praticabile la missione senza diventare proselitismo, propaganda o timida omologazione.

Un impegno in più?

Si deve riconoscere che non di rado l’opera del Gruppo Barnaba e l’avvio delle Assemblee sinodali decanali sono stati circondati da un certo scetticismo da parte di molti, come si trattasse di una struttura superflua, di un impegno in più, di un organismo che complica le dinamiche delle comunità.

Le ragioni dello scetticismo devono essere considerate con sapienza. Insieme però è necessario considerare l’intenzione di rendere significativa la testimonianza dei cristiani nella vita ordinaria e responsabilizzare tutti i battezzati perché si facciano carico della missione. Solo una vera gioia, solo una sapienza del discernimento, solo una procedura sinodale della decisione potrà smentire le ragioni dello scetticismo.

I ministeri istituiti per il servizio delle comunità e per la missione

L’istituzione dei ministeri dell’Accolito, del Lettore, del Catechista, che quest’anno riguarda un primo gruppo di uomini e donne, si inserisce nel percorso sinodale come una forma di corresponsabilità per la missione.

È opportuno che in ogni comunità sia offerta la proposta del percorso di formazione e di esercizio dei ministeri istituiti come forma di corresponsabilità per la missione.

2.3 – Iniziazione, battesimo

La testimonianza dei catecumeni

Ci sono i catecumeni. Pochi, dispersi qua e là in diocesi, di età, storie, provenienze diverse: adolescenti, giovani, adulti che chiedono di ricevere il battesimo per essere parte della comunità cristiana.

Può essere sorprendente, ma far parte della comunità cristiana è desiderabile. La testimonianza dei catecumeni, del loro itinerario di iniziazione, della festa del loro battesimo, può forse risvegliare anche coloro che ritengono che far parte della comunità cristiana sia noioso. Il racconto delle storie di vita di coloro che chiedono il battesimo ricorda spesso che le motivazioni per questa scelta sono proprio l’incontro con fratelli e sorelle incrociati in università, negli ambienti di lavoro, nella pratica del volontariato, nell’aver cominciato “ad andare a messa”, per amicizia, per curiosità, per rispondere a un invito.

Il passaggio decisivo del battesimo

Non siamo autorizzati a sottovalutare l’opera che Dio sta compiendo, anche se i nostri occhi sono talora miopi e incapaci di vedere.

In queste vicende di persone che chiedono di far parte della comunità cristiana risulta con più evidenza che il battesimo è passaggio decisivo e assunzione di responsabilità.

Il Battesimo è il fondamento della vita cristiana perché introduce tutti nel dono più grande: essere figli di Dio, cioè partecipi della relazione di Gesù al Padre nello Spirito. Nulla vi è di più alto di questa dignità, ugualmente donata a ogni persona, che ci fa rivestire di Cristo ed essere innestati in Lui come tralci nella vite. […] Grazie all’unzione dello Spirito Santo ricevuta nel Battesimo (cfr. 1Gv 2,20.27), tutti i credenti possiedono un istinto per la verità del Vangelo, chiamato sensus fidei.

(DF 21-22)

Tutti i battezzati hanno il diritto e la responsabilità di prendere la parola per contribuire all’edificazione della Chiesa, alla conoscenza della verità del Vangelo, all’annuncio della salvezza a tutte le genti. Ogni battezzato è pietra viva nell’edificazione della Chiesa: è chiamato a contribuire secondo le sue possibilità, in semplicità e carità; è chiamato a consigliare, senza la pretesa di imporre il suo punto di vista; è chiamato a rendersi disponibile per le necessità della comunità, senza lasciarsi trattenere dalla pigrizia o dal pregiudizio di essere inadeguato.

2.4 – La celebrazione eucaristica

L’Eucaristia dà forma alla Chiesa

La consapevolezza proclamata che «l’Eucaristia fa la Chiesa» e la Chiesa riceve la sua “forma” di comunità unita e pluriforme dalla celebrazione eucaristica è spesso ribadita.3 Non potrà essere ricevuto il dono della comunione, non potrà vivere la comunità, non potrà essere praticata la sinodalità, se i discepoli non si lasciano plasmare dalla partecipazione spirituale alla celebrazione eucaristica.

Un dovere un po’ noioso?

Queste affermazioni, però, sembrano spesso smentite da uno sguardo realistico sulla vita delle comunità. Infatti sembra che i battezzati, in gran numero, possano vivere e avere coscienza di essere cristiani e operare per praticare i valori evangelici a prescindere dalla partecipazione alla messa. Per molti – a quanto sembra – la partecipazione alla messa domenicale è un dovere un po’ noioso che si aggiunge alle molte cose da fare. La vita di comunità cristiane di altri Paesi racconta che i cristiani affrontano anche molte fatiche e pericoli per partecipare alla messa, che sentono come necessaria.

Nel nostro territorio, forse in altri tempi essere cristiani si esprimeva nell’“andare almeno a messa”, come se la partecipazione al rito fosse sufficiente per l’adempimento dei propri doveri. Al contrario, per molti oggi è abituale dichiararsi cristiani, anche se “non sono praticante e a messa ci vado poco”. I due atteggiamenti rivelano una inadeguata comprensione della vita cristiana e della sua origine e forma.

Il pane del cammino

La proposta pastorale è, in sostanza, l’anno liturgico, cioè siamo cristiani per quella grazia che riceviamo dal mistero che celebriamo.

Tutti i fedeli sono chiamati a celebrare l’Eucaristia presieduta dal ministro ordinato perché la comunità faccia memoria della Pasqua di Gesù.

Con questa sottolineatura si vuole ribadire che non possiamo camminare se non ci nutriamo del pane del cammino che è Gesù. Non possiamo essere testimoni della verità che salva se non siamo uniti in un cuore solo e un’anima sola spezzando l’unico pane che è Gesù.

Non possiamo aver parte alla vita eterna se non mangiamo la carne e il sangue, cioè la Pasqua di Gesù. Non possiamo realmente obbedire al comando di Gesù del «fate questo in memoria di me», se non viviamo come memoria di Gesù.

Non possiamo edificare il corpo di Cristo, nella sua unità e pluriformità, se non ci conformiamo a Gesù per opera dello Spirito Santo.

Non possiamo salvarci dal pericolo di ridurre la vita cristiana a organizzazione, iniziative, riunioni, calendari, se non ci lasciamo accendere il cuore dalla parola di Gesù e se non lo riconosciamo nello spezzare del pane.

Curare le celebrazioni

Perché lo Spirito di Gesù configuri il volto della Chiesa per il nostro tempo, come per tutti i tempi, è necessario curare le condizioni e la forma della celebrazione.

La pubblicazione della seconda edizione del Messale Ambrosiano (come precedentemente del Messale Romano) è un’occasione per prendersi cura della celebrazione eucaristica perché il “maestro interiore” conceda la grazia di gustare, capire, vivere l’Eucaristia.

Il Messale non è un libro da leggere, ma uno strumento da utilizzare perché ogni comunità celebri in modo significativo.

Come potrà essere vissuta la messa che dà forma alla comunità se non si ascoltano le parole, se le Scritture non sono adeguatamente commentate perché ne scaturisca il fuoco, se non si curano i gesti, se non si esprime la creatività richiesta dal rito all’assemblea e a colui che presiede, se non c’è attenzione per trasformare il convenire dei singoli in un’assemblea, se non si vive il congedo come una missione, come potrà essere vissuta la messa come grazia che dà forma alla comunità? La cura per la celebrazione eucaristica merita attenzione costante e competenza proporzionata: per questo insisto che in ogni comunità sia attivo il Gruppo liturgico.

Essere comunità cristiana nel cambiamento d’epoca

Ricevere il battesimo e celebrare la messa è principio di tutto, ma non è tutto.

La forma della missione, la grazia della comunione sono provocati dalla realtà in cui la comunità cristiana vive. Il cambiamento d’epoca cambia anche la comunità cristiana e la sua presenza nella storia, perché il territorio non è un fossile, ma un fluido e la vita della gente assomiglia di più a un migrare che a un abitare.

Per dare forma, letizia, fiducia all’inedito è necessario che i discepoli, condotti dallo Spirito, pratichino con serietà e sapienza il discernimento comunitario, esercitandosi nell’ascolto, nella conversazione spirituale, nell’invocare il giudizio della Parola di Dio e nel propiziare l’opera di chi presiede la comunità per il consenso e la decisione sulla strada da percorrere.

SECONDO INTERMEZZO

Stavo per scrivere qualche domanda per favorire il lavoro degli operatori pastorali e di tutti i fedeli. Avrei voluto chiedere: come è promossa nelle nostre comunità la dignità battesimale e la vocazione alla corresponsabilità che è connessa? Chi, come, con quale frutto cura la celebrazione della messa, in modo che sia principio della vita e della missione della comunità? Come funziona il Gruppo liturgico e come si ha cura del rapporto tra la messa e la vita, tra il radunarsi e il disperdersi negli ambienti della vita della gente?

Stavo dunque scrivendo qualche domanda, quando mi sono assopito. Infatti certi lavori sono un po’ noiosi. E nel sonno ho fatto un sogno.

Dialogo immaginario tra il padrone della vigna e la gente della piazza

Il padrone della vigna: «Che cosa fate qui tutto il giorno senza fare nulla?»

La gente della piazza: «Noi non siamo stati invitati. Quelli della prima ora e della seconda ora occupano

tutti i posti, esercitano tutti i ruoli. Siamo quelli chiamati per ultimi quando tutto è già stato deciso e organizzato.»

Il padrone della vigna: «Venite anche voi a lavorare.

C’è bisogno di tutti nella vigna del Signore.

Venite però con disponibilità a collaborare con gli altri.

Per combinare qualche cosa di utile non dovete pretendere di essere i primi e i migliori e che le vostre proposte diventino legge.»

La gente della piazza: «Be’, però c’è bisogno almeno di essere ascoltati. Ci sarebbero molte cose da dire. Le cose infatti non vanno bene nella vigna. Ma è difficile convincere quelli che dicono: “Qui si è sempre fatto così”! Sembra che abbiano già deciso tutto. Replicando quello che hanno fatto l’anno scorso. Per coltivare la vigna non basta averla coltivata l’anno scorso. Forse non si sono accorti che la situazione è cambiata, piove quando non dovrebbe e vengono talora grandinate e siccità.»

Il padrone della vigna: «Venite anche voi a lavorare nella mia vigna. Ho bisogno proprio di gente che porti idee nuove, nuove energie.»

La gente della piazza: «Noi abbiamo idee nuove e idee antiche. Noi abbiamo la sapienza dei secoli e quella di Mosè. A Mosè ha parlato Dio, ma tu con che autorità puoi introdurre un insegnamento nuovo?»

Il padrone della vigna

«In realtà a me è stato dato ogni potere.

Perciò sono venuto: per raccogliere il frutto della vigna che mio Padre ha piantato

e che ha affidato ai lavoratori.

Venite anche voi a lavorare nella mia vigna.»

La gente della piazza: «Ma io non posso venire: ho comprato un campo e devo andare a coltivarlo. Ma io non posso venire: ho appena preso moglie. Ma io non posso venire: il direttore dei lavori mi è antipatico. Ma io non posso venire: io non sono competente sui lavori in corso. Se entro nella vigna mi sembra di entrare in un altro mondo. Si usano parole che non capisco. Si fanno dei problemi che non esistono.»

Il padrone della vigna: «Siete come bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così:

“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”.

Venite a lavorare nella mia vigna, prendete le vostre responsabilità, invece di stare qui a criticare.»

La gente della piazza: «Se lasciamo le nostre cose per entrare nella vigna, che vantaggi ne avremo?»

Il padrone della vigna: «No, non ci sono vantaggi. Non ci sono premi. È ridicolo pensare che si faccia carriera. Ci sarà solo il dono. Riceverete anche voi un denaro, come quelli della prima ora. Un denaro, quanto basta per entrare nella casa del Signore.»

La gente della piazza: «Ci proponi strani affari. Però, mentre tutti servono prima il vino buono e poi, quando gli invitati sono ubriachi, servono il vino meno buono, tu hai tenuto in serbo finora il vino migliore. Lasciaci entrare dunque nella tua vigna!»

3 – LA CONVERSIONE ALLA QUALE SIAMO CHIAMATI: CUSTODIRE L’ORIGINALITÀ CRISTIANA NELLE RELAZIONI

La sinodalità è innanzitutto una disposizione spirituale che permea la vita quotidiana dei Battezzati e ogni aspetto della missione della Chiesa. Una spiritualità sinodale scaturisce dall’azione dello Spirito Santo e richiede l’ascolto della Parola di Dio, la contemplazione, il silenzio e la conversione del cuore.

(DF 43)

3.1 – Un discernimento incarnato

La missione esige e configura il discernimento ecclesiale. Come essere un segno della presenza del Regno nella storia di oggi? Come annunciare il Vangelo a tutte le creature, in tutte le lingue, in ogni cultura?

Non basteranno i discorsi e i documenti magisteriali che orientano tutta la Chiesa. Per questo è necessario praticare un discernimento ecclesiale che si incarni nel contesto preciso in cui vive la comunità cristiana.

Il discernimento ecclesiale non è una tecnica organizzativa, ma una pratica spirituale da vivere nella fede. […] Prevedendo l’apporto di tutte le persone coinvolte, il discernimento ecclesiale è allo stesso tempo condizione ed espressione privilegiata della sinodalità, in cui si vivono insieme comunione, missione e partecipazione. Quanto più tutti sono ascoltati, tanto più il discernimento è ricco.

(DF 82)

3.2 – Perfetti nell’unità?

Il discernimento per orientare il cammino della comunità nella missione di cui ha la responsabilità richiede relazioni fraterne “secondo lo Spirito”. Chi si cura della qualità delle relazioni? Il comandamento di amarci gli uni gli altri come Gesù ha amato noi deve configurare la comunità cristiana.

La preghiera che Gesù rivolge al Padre perché i suoi discepoli siano «perfetti nell’unità e il mondo conosca… perché il mondo creda…» (cfr. Gv 17,21.23) è stata certo esaudita dal Padre. Non sembra però che la grazia dell’unità invocata da Gesù sia stata accolta nelle comunità cristiane. Sono infatti divisi nelle diverse confessioni che potrebbero essere espressione della molteplicità dei doni e invece sono ferite che non si lasciano curare. Si stenta a riconoscere che sono «perfetti nell’unità» anche i discepoli che si riconoscono nella Chiesa cattolica e anche nelle singole comunità cristiane di cui si compone la nostra diocesi.

Le nostre comunità sono generose, intraprendenti, creative, impegnate in molti ambiti per il servizio di molti. È più difficile, invece, riconoscere che sono perfette nell’unità.

3.3 – Dal presbitero al presbiterio

La responsabilità della presidenza delle comunità, che in forza del sacramento dell’Ordine è attribuita al vescovo e al prete, deve essere intesa come servizio alla comunione, cura perché le relazioni siano vissute secondo il Vangelo.

Come vivere il ministero in una Chiesa comunione che pratica la sinodalità?

Ai preti sono stati attribuiti troppi compiti e le pretese che li circondano rendono faticosa la vita del sacerdote. È necessaria una riforma del clero per interpretare il ministero in modo più adatto alla nostra situazione e rendere più sostenibile la vita del prete.

La riforma del clero deve avere la priorità di passare dal presbitero al presbiterio. I preti sono chiamati a essere uniti al vescovo, uniti tra di loro, uniti nell’unico clero diocesano con i diaconi.

La forma sinodale dell’esercizio del ministero ordinato deve propiziare quel cammino verso l’unità perfetta per cui Gesù ha pregato.

È dunque necessario che la formazione dei preti e l’esercizio del ministero presbiterale abbiano come elemento qualificante la consapevolezza di appartenere al presbiterio e di avere la responsabilità della comunione. Alcune immagini tradizionali per descrivere il ministero del prete, come quella del pastore, del maestro, di “colui che presiede” eccetera, devono essere interpretate nello spirito evangelico e secondo la parola di Gesù che chiama all’originalità nell’esercizio della responsabilità e del potere: «Tra voi però non è così e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-44).

3.4 – Come presiedere nella sinodalità

La responsabilità di colui che presiede è di servire la gente perché sia custodita la comunione che è dono di Dio e sia riconoscibile l’unità della comunità. Questa responsabilità deve trovare concreto esercizio nel promuovere la responsabilità di tutti nell’edificare la comunità, secondo il dono di ciascuno. La sinodalità non è una pratica senza presidenza, la presidenza non è una pratica senza promozione dell’unità, della vocazione di ciascuno, della pluriformità convocata in armonia.

Il prete, che presiede l’Eucaristia e, in nome del vescovo, è a servizio della comunione, ha un ruolo irrinunciabile e benedetto. È necessario coltivare la fierezza di questo servizio e circondare di stima i discepoli che se ne fanno carico entrando nel ministero ordinato. La sinodalità non è una riduzione del ruolo del prete, ma una sua esaltazione. La corresponsabilità non è un attentato al potere del prete, ma la forma cristiana per onorare la dignità battesimale e promuovere la comunione come dono di Dio e vita comunitaria.

Parlando al clero di Roma, papa Leone XIV ha insistito sulla vocazione all’unità e sulle difficoltà che la insidiano.4

3.5 – Formarsi a uno stile

Tutte le componenti della comunità sono chiamate a entrare nella logica della sinodalità.

È necessaria una formazione del clero e dei laici che siano aiutati a praticare la spiritualità, vivere uno stile, agire con senso di responsabilità per contribuire alla missione della Chiesa nell’edificare la comunione ecclesiale.

Nelle nostre comunità non c’è bisogno solo di un’accortezza organizzativa: c’è bisogno di insistere per un cammino virtuoso perché lo Spirito di Dio possa rendere disponibili alla costruzione dell’unità. Pertanto potrebbe essere significativo richiamare in modo ricorrente qualche testo biblico che esorta alla pratica delle forme della carità, come, per esempio, la Lettera ai Romani (12,2ss):

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. […] Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. […] La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. Non stimatevi sapienti da voi stessi.

3.6 – Conversione e riconciliazione

La grazia della comunione è anche un esigente richiamo alla conversione, alla riconciliazione. Pertanto è necessario che siano proposte durante l’anno celebrazioni penitenziali comunitarie e che questo testo o altri analoghi diventino punto di partenza per l’esame di coscienza personale e comunitario. Per guidare questi momenti penitenziali sarebbe opportuno favorire interventi di tutte le componenti del popolo di Dio, quindi laici e laiche, consacrati e consacrate, diaconi e preti.

4 – PER L’APPRENDISTATO DELLA SINODALITÀ PER LA MISSIONE

I passaggi del discernimento ecclesiale possono articolarsi in diversi modi, a seconda dei luoghi e delle tradizioni. Anche sulla base dell’esperienza sinodale, è possibile identificare alcuni elementi chiave che non dovrebbero mancare:

a) la presentazione chiara dell’oggetto del discernimento e la messa a disposizione di informazioni e strumenti adeguati per la sua comprensione;

b) un tempo conveniente per prepararsi con la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e la riflessione sul tema;

c) una disposizione interiore di libertà rispetto ai propri interessi, personali e di gruppo, e l’impegno per la ricerca del bene comune;

d) un ascolto attento e rispettoso della parola di ciascuno;

e) la ricerca di un consenso il più ampio possibile, che emergerà attraverso ciò che più «fa ardere i cuori» (cfr. Lc 24,32), senza nascondere i conflitti e senza cercare compromessi al ribasso;

f) la formulazione da parte di chi guida il processo del consenso raggiunto e la sua presentazione a tutti i partecipanti, perché manifestino se vi si riconoscono o meno.

Sulla base del discernimento, maturerà la decisione opportuna che impegna l’adesione di tutti, anche quando il proprio parere non è stato accolto, e un tempo di recezione nella comunità, che potrà portare a successive verifiche e valutazioni.

(DF 84)

4.1 – Necessità della formazione

La descrizione delle attenzioni e delle procedure richieste per tradurre la sinodalità in pratica, cioè come espressione di comunione fraterna, di stima vicendevole, di franchezza nel confronto, di sapienza nell’esercizio della autorità e nella elaborazione del consenso, suggerisce l’importanza di momenti di formazione. Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure decisionali, cioè tutto il popolo di Dio – fedeli laici, preti, diaconi, consacrati, consacrate –, sono chiamati a coltivare una matura sensibilità ecclesiale, una cura per la relazione fraterna, una spiritualità sinodale.

I Consigli pastorali, le Assemblee sinodali decanali, le fraternità decanali del clero hanno ricevuto proposte di formazione che hanno preso la forma di un laboratorio di sinodalità.

In particolare per i Consigli pastorali continua il percorso – promosso dalla diocesi in collaborazione con l’Azione Cattolica Ambrosiana – dedicato alle giunte dei Consigli (parroci e moderatori) e quest’anno incentrato sul tema della “missione”. A un primo incontro fondativo nella stessa data per tutta la diocesi seguirà un secondo incontro metodologico nelle Zone. Anche quest’anno saranno proposte schede di autoformazione per i Consigli pastorali.

Per le Assemblee sinodali decanali continueranno gli incontri “Artigiani di sinodalità” – promossi dalla diocesi in collaborazione con l’Azione Cattolica – e proseguirà la proposta di formazione metodologica “Ascoltare, partecipare, collaborare… sono cose da imparare!”. Proseguiranno anche gli incontri di condivisione del cammino compiuto nelle Zone pastorali con i referenti diocesani e i vicari di Zona.

Per la formazione permanente del clero le proposte e le iniziative sono raccolte nel tradizionale sussidio curato dal vicariato. Oltre a offrire materiale per la riflessione e lo studio personale, il “Quaderno della Formazione Permanente del Clero” vuole essere strumento di comunione e di diocesanità per tutto il clero anche nella scelta della formazione. Lo strumento offre per tutti materiale e linee da seguire e ovviamente richiede di essere adattato per una formazione contestualizzata nel territorio e nella concreta fraternità di ogni decanato.

Nel corso dell’anno saranno convocati insieme il Consiglio pastorale diocesano, il Consiglio presbiterale, l’Assemblea dei decani per una sessione congiunta che potrà contribuire a precisare le forme di ricezione della pratica della sinodalità nella nostra diocesi.

4.2 – Cammini avviati

Ambiti pastorali

Una “scuola di pratica sinodale” può essere la famiglia. La vita quotidiana delle famiglie e le proposte pastorali diocesane offrono percorsi, tematiche, appuntamenti che raccomando all’attenzione di tutti. La differenza decisiva tra uomo e donna, la relazione intergenerazionale, la responsabilità verso il generare, l’accudire, l’educare e il curare sono la pratica di cui vive l’umanità e sono espressione di un camminare insieme che offre elementi istruttivi per tutti.

Tutto l’ambito della pastorale sociale e caritativo è coinvolto nella conversione a uno stile sinodale. È anche da qui che possono nascere alcune delle intuizioni più vere del cammino sinodale. Questo ambito, infatti, ci ricorda che la Chiesa non può parlare da un pulpito distante, ma deve farsi compagna di strada, abitare le fatiche quotidiane, mettersi accanto ai lavoratori, ai giovani, alle famiglie, ai territori. È una pastorale che ci riporta con i piedi per terra, là dove la vita accade. E ci insegna che la fede non è un mondo a parte, ma si intreccia con le scelte concrete, con la giustizia, con la dignità del lavoro, con le fragilità che attraversano le comunità. Proprio in questo contesto si capisce che la sinodalità non è una teoria, ma una pratica. È imparare a lavorare insieme, a non procedere da soli. È dare valore all’ascolto, al confronto, al tempo speso per costruire relazioni vere. E in tutto questo si apre una sfida decisiva: formare coscienze libere, mature, capaci di discernimento.

Per questo motivo, proprio a partire da quella eccellenza che come diocesi possiamo esibire che è la testimonianza della carità, stiamo immaginando come gli organismi di Curia che si fanno carico della carità, della pastorale sociale, della pastorale della salute possano stabilire rapporti di collaborazione e integrazione per la promozione dello sviluppo umano integrale: si tratta di trascinare, nell’ottica della comunione che stiamo descrivendo, tutti i settori della vita sociale, perché lo splendore di una dimensione diventi il riflesso di luce di tutte le azioni che come Chiesa svolgiamo nel sociale.

La Curia diocesana

La comunità di lavoro che è la “Curia allargata” ha sperimentato la stesura della “Carta dei valori” che ne esprime sinteticamente l’identità e la missione.

Un tratto distintivo e singolare di tale comunità di lavoro che è la Curia allargata è rappresentato dalla copresenza di preti, consacrati e laici. Condividendo gli stessi valori e perseguendo la medesima missione, si lavora insieme in una corresponsabilità differenziata ma sinergica, che discende dai diversi stati di vita e dai differenti compiti/ruoli di ciascuno. Nel servizio alla diocesi, la Curia, richiamando quanto scriveva il cardinale Angelo Scola, si impegna a equilibrare al meglio il nesso tra i soggetti della concreta azione pastorale (parrocchie, unità e comunità pastorali, associazioni, movimenti, congregazioni religiose, decanati e zone) e la Curia stessa. Compito degli uffici è accompagnare i soggetti ad approfondire il rapporto con gli ambiti di vita reale della gente […]. I mezzi poi debbono essere sempre subordinati e proporzionati ai fini. (Il Campo è il mondo, cap. 6 paragrafo c)

4.3 – La celebrazione del segno della Chiesa

La celebrazione di un appuntamento che sia invocazione di grazia e segno riconoscibile del cammino in atto offre a tutta la comunità un richiamo e un incoraggiamento. Infatti è immenso il popolo di preti, diaconi, religiosi, religiose, laici e laiche che sono a servizio del cammino della nostra Chiesa diocesana. La terza domenica di ottobre, quando si celebra la solennità della Dedicazione del Duomo, quest’anno il 19 ottobre, è il momento propizio per rendere noti a tutti le raccomandazioni diocesane, i passi compiuti, le proposte future, le correzioni necessarie.

Conclusione

Stavo per scrivere una conclusione adatta, incoraggiante e sintetica per raccomandare la ricezione della proposta pastorale, ma, in confidenza, penso di aver scritto abbastanza. E mentre ero incerto sul da farsi mi sono assopito. E nel sonno ho sognato.

Dialogo immaginario tra don Camillo e il Signore crocifisso

Signore: «Don Camillo, dove vai così di corsa? Fermati un momento. Ho una cosa da dirti.»

Don Camillo: «Scusami, Signore, ma sono proprio di fretta. Più tardi, spero, avrò un po’ di tempo. Ma che cos’hai da dirmi?»

Signore: «Come mai tanta fretta? Volevo parlarti di quella lettera che hai in tasca. L’hai forse letta? Forse non sei d’accordo? È per questo che sei indaffarato: per non pensarci?»

Don Camillo: «Si tratta di una di quelle lettere inutili che scrivono i monsignoroni di Curia che non hanno niente da fare. Mentre io non ho un momento libero. Qui devo pensare io a tutto: adesso devo correre a preparare l’aula per i bambini del catechismo. Quelle pesti! Alcuni sono proprio scapestrati. Purtroppo devo anche riconoscere che i più simpatici e attenti sono i figli di Peppone, quel comunista mangiapreti.»

Signore: «Ma che cosa dice la lettera inutile, don Camillo?»

Don Camillo: «Mah, le solite cose! Dice che si deve formare il Consiglio pastorale e che si deve decidere insieme quello che si deve fare in parrocchia. Ma ti pare? Qui tocca sempre a me fare tutto. Ci voleva anche il Consiglio pastorale! Scusami, Signore, ma adesso devo proprio andare a preparare l’aula. Oltre a Brescello devo occuparmi anche di Ghiarole. Ti rendi conto? Due parrocchie e un solo prete.»

Signore: «Don Camillo, don Camillo, non dire bugie. A Ghiarole c’è chi può aiutarti.»

Don Camillo: «Chi? Quel pretino di don Pierino? Ma se non va neanche in bicicletta…»

Signore: «Non ho mai comandato agli apostoli di andare in bicicletta. Devono solo andare e don Pierino è andato.»

Don Camillo: «Ma se Peppone gli dà un cazzotto lo spedisce al paese vicino.»

Signore: «Ma perché Peppone gli dovrebbe dare un cazzotto? Forse è un modo di discutere tra voi. Ma non è propriamente da persone educate…»

Don Camillo: «Perdonami, Signore. Adesso devo proprio andare.»

Signore: «Don Camillo, don Camillo, e la questione del Consiglio pastorale?»

Don Camillo: «Signore, non discuto che possa essere una buona idea. Ma la gente di Brescello non è pronta, non è preparata, non ci tiene a ragionare insieme. È gente che lavora e lavora, ma delle cose di Chiesa non si intende.»

Signore: «Ho sentito dire, però, che in Consiglio comunale si discute animatamente e si decide.»

Don Camillo: «Ma che dici? Mi porti a modello quei farabutti comunisti amici di Peppone?»

Signore: «Solo per dire che in paese c’è gente che discute, che confronta le idee e decide. Per esempio perché non chiedi al ragioniere? O alla maestra? O alla signora Amalia?»

Don Camillo: «Ma che cosa mi suggerisci? Il ragioniere è un bravo ragioniere ma non distingue il turibolo dall’ostensorio! E la vecchia maestra non so perché è la confidente della moglie di Peppone. E la signora vuole impegnarsi in politica in questo paese di matti!»

Signore: «Don Camillo, il Consiglio pastorale non deve essere il Consiglio di sacrestia, né si deve pensare che quelli che fanno parte del Consiglio non si interessino del paese e di chi lo abita. Coraggio, don Camillo, mettiti all’opera: hai bisogno di gente che ti consigli e che ti aiuti, gente che sa della vita e della gente, del Vangelo e della Chiesa. Non vorrai mica salvare il paese da solo…»

Don Camillo: «Signore, con te non si può discutere.

Hai sempre ragione.»

————————————————————-

1 «Nel corso del processo sinodale è maturata una convergenza sul significato di sinodalità che sta alla base di questo Documento: la sinodalità è il camminare insieme dei Cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l’umanità; orientata alla missione, essa comporta il riunirsi in assemblea ai diversi livelli della vita ecclesiale, l’ascolto reciproco, il dialogo, il discernimento comunitario, il formarsi del consenso come espressione del rendersi presente di Cristo vivo nello Spirito e l’assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata. In questa linea comprendiamo meglio che cosa significa che la sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa» (cfr. CTI, n. 1, in DF 28).

2 Prosegue poi papa Francesco: «Il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro (cfr. EC 18 § 1; CCC 892) e come tale chiedo che venga accolto. Esso rappresenta una forma di esercizio dell’insegnamento autentico del Vescovo di Roma che ha dei tratti di novità ma che in effetti corrisponde a ciò che ho avuto modo di precisare il 17 ottobre 2015, quando ho affermato che la sinodalità è la cornice interpretativa adeguata per comprendere il ministero gerarchico. Approvando il Documento, il 26 ottobre scorso, ho detto che esso “non è strettamente normativo” e che “la sua applicazione avrà bisogno di diverse mediazioni. Questo non significa che non impegni fin da ora le Chiese a fare scelte coerenti con quanto in esso è indicato. Le Chiese locali e i raggruppamenti di Chiese sono ora chiamati a dare attuazione, nei diversi contesti, alle autorevoli indicazioni contenute nel Documento, attraverso i processi di discernimento e di decisione previsti dal diritto e dal Documento stesso».

3 «La celebrazione dell’Eucaristia, soprattutto alla domenica, è la prima e fondamentale forma con cui il santo Popolo di Dio si riunisce e si incontra. […] Nella “piena, consapevole e attiva partecipazione” (SC 14) di tutti i Fedeli, nella presenza di diversi ministeri e nella presidenza da parte del Vescovo o del Presbitero, si rende visibile la comunità cristiana, nella quale si realizza una corresponsabilità differenziata di tutti per la missione. Per questo la Chiesa, Corpo di Cristo, impara dall’Eucaristia ad articolare unità e pluralità: unità della Chiesa e molteplicità delle assemblee eucaristiche; unità del mistero sacramentale e varietà delle tradizioni liturgiche; unità della celebrazione e diversità delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri. Nulla più dell’Eucaristia mostra che l’armonia creata dallo Spirito non è uniformità e che ogni dono ecclesiale è destinato all’edificazione comune» (DF 26).

4 «Ma dobbiamo vigilare perché, oltre al contesto culturale, la comunione e la fraternità tra di noi incontrano anche alcuni ostacoli per così dire “interni”, che riguardano la vita ecclesiale della Diocesi, le relazioni interpersonali, e anche ciò che abita nel cuore, specialmente quel sentimento di stanchezza che sopraggiunge perché abbiamo vissuto delle fatiche particolari, perché non ci siamo sentiti compresi e ascoltati, o per altri motivi. Io vorrei aiutarvi, camminare con voi, perché ciascuno riacquisti serenità nel proprio ministero; ma proprio per questo vi chiedo uno slancio nella fraternità presbiterale, che affonda le sue radici in una solida vita spirituale, nell’incontro con il Signore e nell’ascolto della sua Parola. Nutriti da questa linfa, riusciamo a vivere relazioni di amicizia, gareggiando nello stimarci a vicenda (cfr. Rm 12,10); avvertiamo il bisogno dell’altro per crescere e per alimentare la stessa tensione ecclesiale» (Leone XIV al clero di Roma, 12 giugno 2025).

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)