L’umanità si osserva nel riflesso dell’IA, e ci trova i suoi vizi e virtù

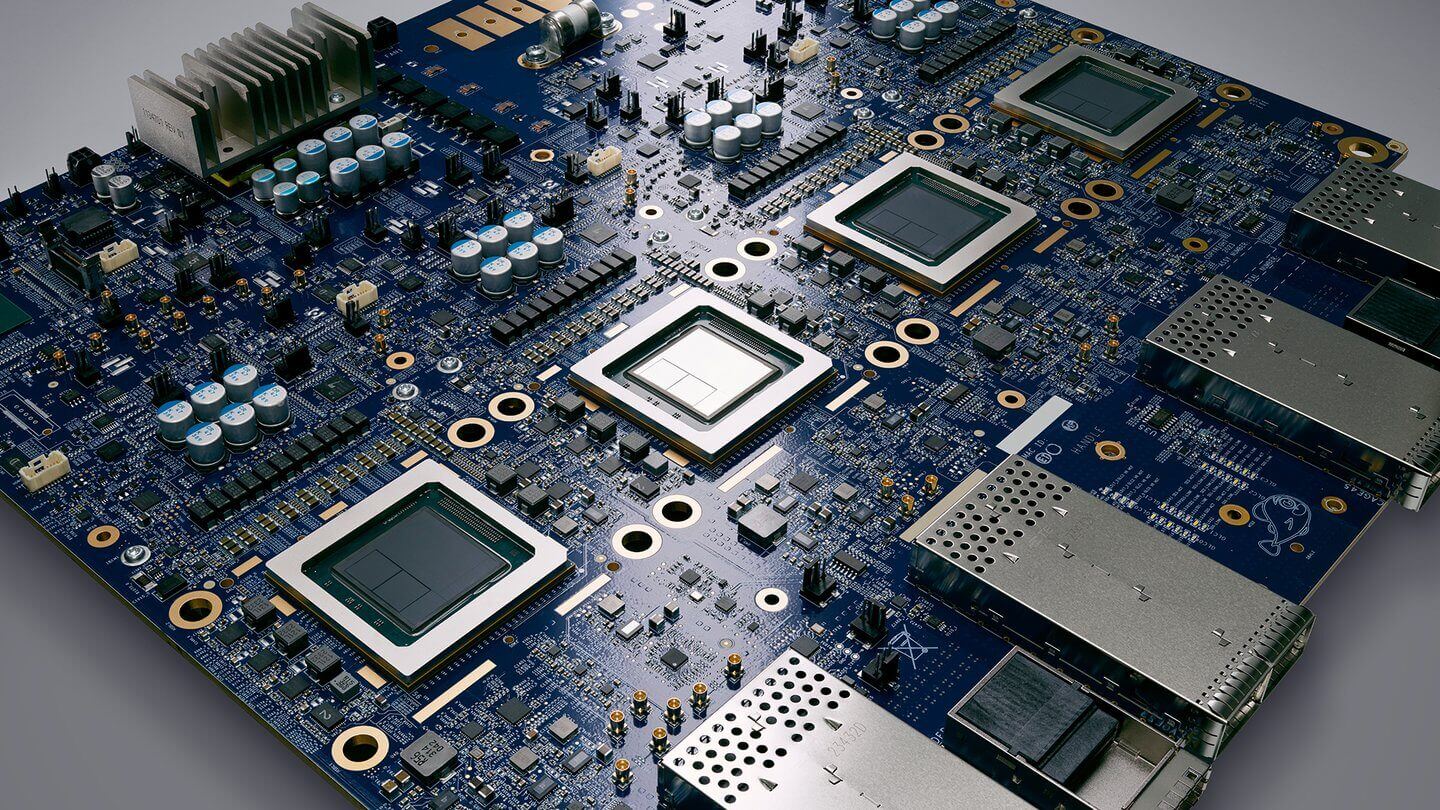

Se c’è una cosa che caratterizza gli esseri umani, è quella di essere degli infaticabili produttori di macchine. Le macchine, intese nel senso esteso di congegni, ci accompagnano da sempre, dapprima nella forma di semplici utensili e poi, nel corso di un incessante progresso tecnologico, di strumenti sempre più sofisticati e autonomi. A tale progresso ha inevitabilmente corrisposto l’estensione degli ambiti in cui facciamo ricorso a una macchina. Parlando con gli studenti, quasi tutti in grado di programmare un calcolatore elettronico, mi capita spesso di suggerire loro per scherzo, ogniqualvolta si trovino a fronteggiare un compito ripetitivo che devono svolgere per più di dieci volte, di scrivere un programma per farlo.

Il ricorso alla tecnologia è talmente pervasivo che vi sono sempre più attività che quasi non sapremmo più svolgere senza una macchina, dal memorizzare decine di numeri di telefono all’orientarsi mentre ci troviamo in uno spazio. E non sempre è questione di semplice efficienza o di passività, perché ce ne sono altrettante, come volare o comunicare a grande distanza, che semplicemente ci sarebbero precluse del tutto senza le macchine.

Eppure, vi sono alcune attività che sono sempre state escluse dal novero di quelle che possiamo svolgere con una macchina. Una, se non la principale fra queste, è il linguaggio. Certamente abbiamo a disposizione molte macchine che hanno a che fare con l’uso che facciamo del linguaggio per esprimerci e per comunicare. Scrivere un libro, ad esempio, è un’attività che svolgiamo ormai con innumerevoli macchine di ausilio alla scrittura, dalle penne con cui scriviamo su carta al programma di videoscrittura che usiamo al terminale. Lo stesso fatto di comunicare a distanza implica l’uso del linguaggio e avviene per mezzo del telefono, di videochiamate e messaggi elettronici, solo per citare alcuni strumenti. Ma ciò che non ci era mai stato possibile realizzare, o almeno non in modo soddisfacente e credibile, è il fatto di produrre il linguaggio per mezzo di una macchina. Più precisamente, di disporre di una macchina che producesse il linguaggio in modo autonomo, interagendo con noi in prima persona.

L’espressione stessa «in prima persona» allude all’idea che l’interazione in tema di linguaggio rimandi necessariamente alla presenza, in forma diretta o indiretta, di un altro essere umano dall’altro lato della comunicazione. Se ci imbattiamo in una manifestazione del linguaggio, dunque, per noi essa sarà un segnale inequivocabile della presenza dell’essere umano. Il linguaggio è insomma qualcosa che inevitabilmente associamo solo agli esseri viventi e, nella forma articolata e complessa che pratichiamo ogni giorno, esclusivamente agli esseri umani. È qualcosa di nostro, parte della nostra identità. Questo libro parla dunque di un’impresa senza precedenti: quella di costruire macchine del linguaggio, i primi oggetti inanimati di cui possiamo dire, non in senso figurato, che parlano con noi.

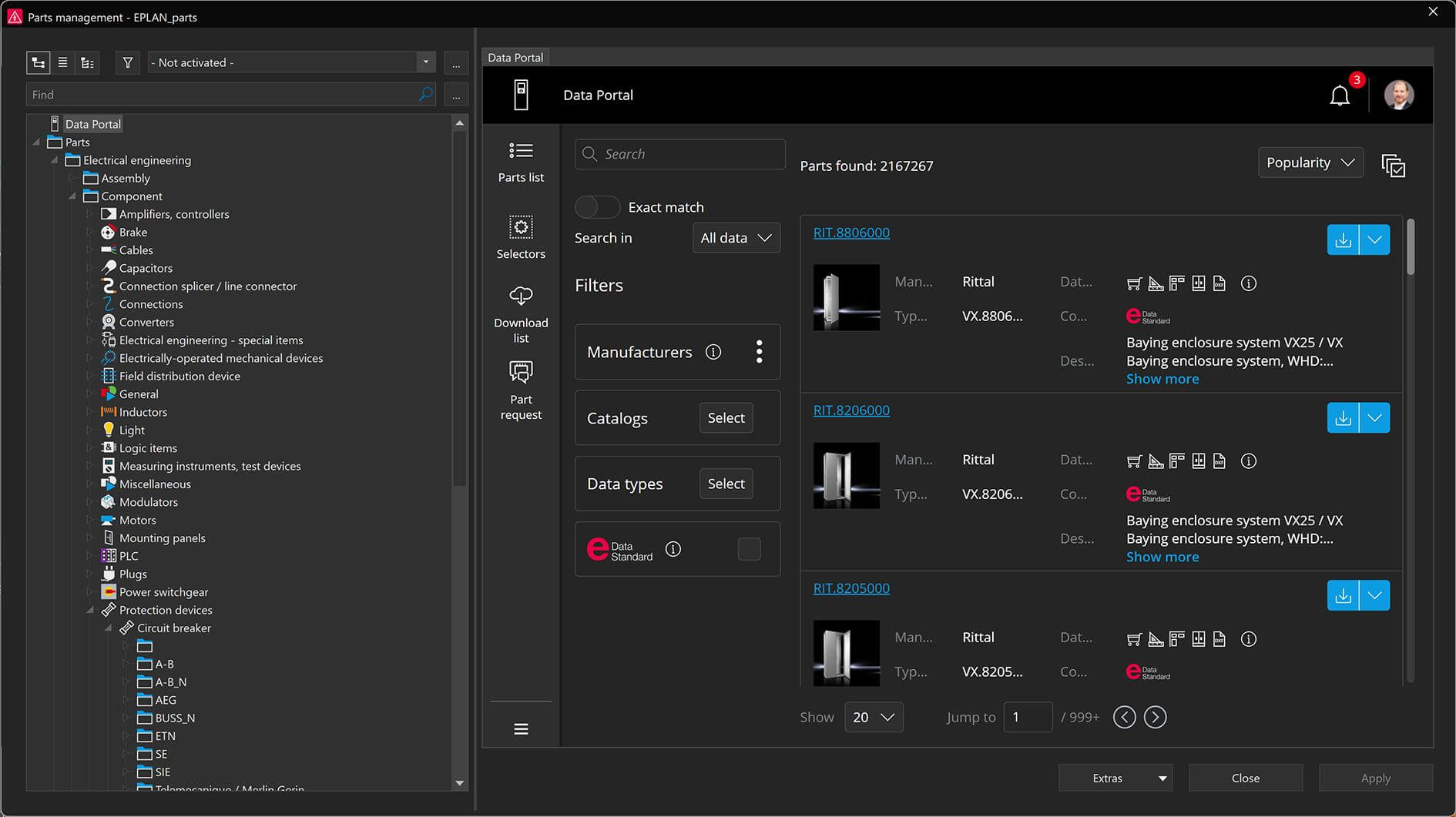

Ma, come vedremo ampiamente nei prossimi capitoli, l’entusiasmo senza dubbio legittimo di fronte a un’impresa intellettuale e tecnologica davvero straordinaria richiederà diverse precisazioni e, soprattutto, imporrà di arrivare a conoscere davvero come funzionano queste macchine. E questo, come si sarà capito, significa parlare di intelligenza artificiale, perché le macchine del linguaggio a cui ci riferiamo altro non sono che le intelligenze artificiali generative che ormai abbiamo imparato a usare attraverso prodotti di natura più o meno commerciale quali ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, LLaMa, DeepSeek, Copilot e così via (l’elenco si allunga ogni giorno).

(…) Tutte le macchine, anche le più semplici, hanno in comune due caratteristiche che ci riguardano da vicino e che ci pongono alcuni problemi a cui sarà il caso di accennare. La prima è quella di rendere un compito riproducibile. La seconda è quella di essere destinate a cambiare inevitabilmente il modo in cui si svolge un compito.

In genere, quando pensiamo alla riproducibilità in relazione alle macchine, ci riferiamo al fatto che qualcosa che intendiamo come unico, in particolare un prodotto dell’ingegno umano come un testo o un’opera d’arte, possa essere riprodotto o addirittura serializzato e diffuso in tante copie. Ciò vale naturalmente per tutto quello che possiamo fare con una macchina ed è, anzi, uno degli obiettivi che ci ha storicamente spinti a creare macchine che potessero aumentare sia la quantità degli oggetti che possiamo produrre, sia la loro uniformità.

La macchina, insomma, implica massificazione e democratizzazione, ma anche la perdita di ciò che Walter Benjamin, in riferimento all’ambito dell’espressione artistica, definiva «hic et nunc dell’opera d’arte – la sua esistenza irripetibile nel luogo in cui si trova». Non ci spingeremo oltre in questo di- scorso, se non per trarne lo spunto per una riflessione su cosa significhi «riproduzione» quando si tratta del modo in cui le macchine del linguaggio creano dialoghi, testi, opere d’arte e, in genere, prodotti assimilabili a quelli che sono frutto della creatività umana. (…) Usare uno strumento con cui dialoghiamo tramite una chat, infatti, farebbe pensare immediatamente che lo strumento produca e non riproduca. Ma la conoscenza del modo in cui è ottenuto questo risultato, sapere che la macchina è semplicemente allenata a trasformare e rielaborare milioni di manifestazioni del linguaggio prodotte dall’uomo, ci indurrà a chiederci se non si tratti anche in questo caso di una peculiare forma di riproduzione.

(…) Quando produciamo un testo a macchina, per esempio un articolo di giornale o una lezione scolastica, è quasi inevitabile che la macchina stessa finisca per avere un compito di interpretazione e mediazione della realtà, assolva a un preciso compito pedagogico, proponga una chiave di lettura o orienti il lettore. Ma la macchina che svolge questo compito è, nella maggior parte dei casi, un prodotto costruito e distribuito da una società di profitto statunitense, istruito con dati che rivelano una prevalente connotazione occidentalista, con risultati che, in maniera a volte molto evidente, riflettono appieno un modo di intendere problemi etici e sociali che è tipico di un certo contesto geopolitico.

Insomma, insieme alla non neutralità della macchina, emerge il rischio dell’esercizio del soft-power, del condizionamento culturale, della cultura unica che permea altri prodotti culturali (come, per fare un solo esempio, le serie tv). Può sembrare un punto di vista allarmistico, ma è soprattutto a questo tipo di bias che dovremmo guardare con senso critico, ricordando che la non neutralità della tecnologia significa una più marcata necessità di esercitare il proprio discernimento, di controllare ciò che la macchina produce, e di sapere che la pasta che andiamo producendo potrebbe risultare indigesta se non addirittura avvelenata.

Le aziende che producono intelligenza artificiale generativa ne sono consapevoli. Nel 2016, Microsoft rilasciò un chatbot su Twitter che fu chiamato Tay. È un caso di cronaca che ebbe qualche eco, visto che l’azienda fu costretta a ritirare il prodotto dopo sole 16 ore dal lancio, poiché la macchina in questione aveva iniziato a produrre messaggi offensivi e discriminatori. Ciò era avvenuto, secondo Microsoft, a causa dell’attacco da parte di utenti o altri agenti automatici che avevano influenzato il comportamento di Tay, che basava i propri messaggi proprio sull’interazione con gli utenti.

Episodi come questo hanno fatto sì che le macchine del linguaggio attualmente in uso esercitino un forte controllo sui contenuti, arrivando a volte a rifiutare l’esecuzione di un compito o a edulcorare contenuti ritenuti offensivi, culturalmente riprovevoli o volgari. Verrebbe da pensare che, fra i molti compiti che possiamo affidare alle macchine del linguaggio, ci sia anche quello di controllarsi da sé ed esercitare quel vaglio critico che abbiamo appena descritto come un’esigenza primaria nell’uso di queste tecnologie. Eppure, rischiamo che la cura faccia più danni del male.

© 2025 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Tratto da “Le macchine del linguaggio” di Alfio Ferrara, Giulio Einaudi editore, 432 pagine,

L'articolo L’umanità si osserva nel riflesso dell’IA, e ci trova i suoi vizi e virtù proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)