Si sperimenta una scuola senza più voti: cos'è il metodo Daniele Novara

lentepubblica.it

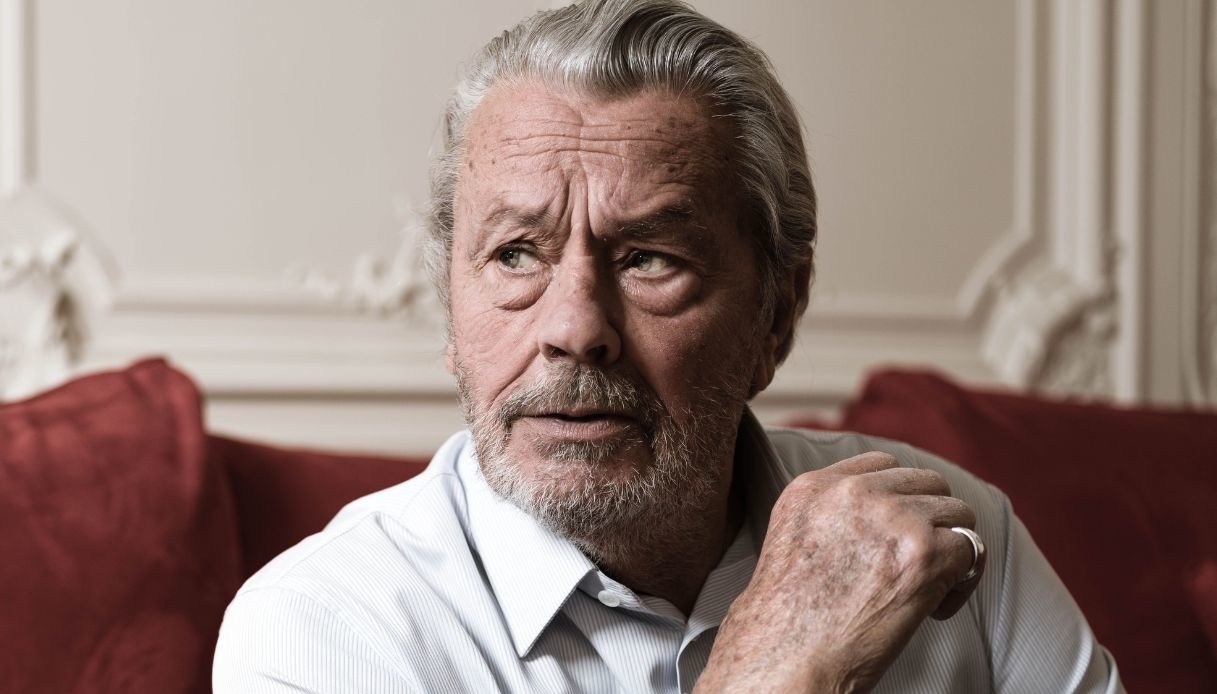

Il mondo dell’educazione sta vivendo una fase di profonda trasformazione con i sistemi tradizionali che spesso vengono messi in discussione: tra i nuovi modelli alternativi sta emergendo il metodo suggerito dal pedagogista Daniele Novara, per una scuola senza voti e senza lezioni frontali, in sperimentazione a Piacenza.

Sempre più genitori, insegnanti e dirigenti scolastici si interrogano sul senso della scuola di oggi, sui suoi obiettivi e sui mezzi più efficaci per raggiungerli. In questo scenario si inseriscono con forza i modelli didattici alternativi, che mettono in discussione i capisaldi del sistema tradizionale e propongono una nuova idea di apprendimento, fondata sulla partecipazione attiva, sulla sperimentazione diretta e sulla cura delle relazioni tra studenti e docenti.

Una scuola senza più voti: cos’è il metodo Daniele Novara

Tra i percorsi più discussi e innovativi figura il Metodo Daniele Novara, che ha attirato l’attenzione non solo di esperti e pedagogisti, ma anche di molte famiglie alla ricerca di una scuola diversa, più vicina alle esigenze dei ragazzi di oggi.

Lo scorso 30 agosto a Piacenza, alla presenza di Fabrizio Bertamoni, preside del Liceo Scientifico San Benedetto, ha avuto luogo l’incontro di presentazione della prima scuola media in Italia interamente basata su questo modello di insegnamento alternativo.

Genitori, educatori e interessati hanno ascoltato da vicino le parole del pedagogista, che ha illustrato come domande, esperimenti e collaborazione possano sostituire schemi ormai percepiti come rigidi e poco coinvolgenti. La valutazione, in questa prospettiva, non misura soltanto il risultato finale, ma segue passo dopo passo il percorso di ciascun ragazzo, riconoscendo anche i progressi e la capacità di affrontare le difficoltà.

La proposta, di fatto, stravolge pertanto la logica scolastica consolidata:

- scompare il voto come strumento di giudizio;

- le lezioni frontali non sono più il cardine del processo educativo;

- e persino la cattedra perde il suo valore simbolico di distanza gerarchica tra chi insegna e chi apprende.

Gli alunni diventano protagonisti, non spettatori. La conoscenza non viene “trasferita” dall’insegnante, ma costruita insieme, attraverso attività di gruppo, laboratori e progetti che valorizzano la creatività. Al centro vi è la cosiddetta “fatica creativa”: l’idea che l’impegno e l’errore siano tappe necessarie per acquisire nuove competenze.

L’insegnante assume a questo punto un ruolo diverso, più simile a un regista che coordina e guida, evitando di imporsi come figura dominante.

Un breve excursus storico sui metodi di insegnamento “alternativi”

Questa visione radicale non nasce nel vuoto, ma si inserisce in una storia più ampia di sperimentazioni educative che, nel corso del tempo, hanno cercato di liberare l’apprendimento dai suoi vincoli più rigidi.

Metodo Montessori

All’inizio del Novecento, ad esempio, Maria Montessori introdusse un approccio centrato sulla libertà del bambino, convinta che ogni individuo portasse dentro di sé un naturale desiderio di esplorare, creare e ordinare il mondo. L’insegnante, in questo modello, diventa un osservatore attento, pronto a intervenire solo per sostenere l’iniziativa spontanea dei più piccoli, favorendo disciplina e responsabilità attraverso l’autonomia.

Metodo Steiner

Pochi anni dopo, Rudolf Steiner fondò le scuole Waldorf, che ancora oggi rappresentano un riferimento per chi immagina l’educazione come percorso interdisciplinare, in cui arte, manualità e dimensione intellettuale convivono in armonia. Il pensiero steineriano pone grande enfasi sull’immaginazione, sulla formazione morale e sulla responsabilità individuale, in un contesto che mira a sviluppare non solo conoscenze, ma anche una sensibilità etica e creativa.

Metodo Orsi

Negli ultimi decenni, l’Italia ha visto nascere un’altra esperienza innovativa: la cosiddetta Scuola senza Zaino, ideata dal dirigente scolastico Marco Orsi. L’idea parte da una semplice constatazione: il peso eccessivo degli zaini e l’accumulo di materiali individuali creano nei bambini un senso di proprietà e competizione, rafforzando confronti continui tra compagni. Il nuovo modello, invece, punta a condividere strumenti e responsabilità, a promuovere spazi di apprendimento collaborativi, in cui le aule diventano ambienti accoglienti, condivisi e partecipativi.

Homeschooling

Accanto a questi percorsi, esiste poi la didattica familiare, più nota come homeschooling, una scelta che riporta l’istruzione dentro le mura domestiche. Le famiglie che la praticano lo fanno per motivi diversi: c’è chi ricerca flessibilità, chi preferisce percorsi personalizzati, chi vuole seguire ritmi di crescita meno condizionati dai programmi ministeriali. In questi casi, i genitori assumono spesso un ruolo diretto nell’educazione, oppure si avvalgono del supporto di tutor ed educatori professionisti, organizzando lezioni, attività pratiche e momenti di socializzazione con altri bambini che seguono la stessa strada.

Una riflessione su pro e contro dei metodi non convenzionali di insegnamento

Tutte queste proposte hanno un denominatore comune: mettere al centro lo studente, riconoscere la sua unicità e ripensare il concetto stesso di “imparare”. Tuttavia, come ogni innovazione, sollevano anche interrogativi e dubbi.

Tra i vantaggi più evidenti c’è la capacità di coinvolgere emotivamente i ragazzi, di renderli partecipi e responsabili del proprio cammino. Questi metodi favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali – come il lavoro di squadra, la risoluzione di problemi, la capacità di comunicare – che risultano preziose nella vita adulta e nel mondo professionale. Inoltre, l’assenza di voti punitivi e la valorizzazione del percorso possono ridurre ansia, senso di inadeguatezza e abbandono scolastico.

D’altro canto, emergono anche alcune criticità. La mancanza di standard omogenei può rendere difficile valutare i risultati, soprattutto quando gli studenti devono confrontarsi con percorsi tradizionali, come esami o concorsi. Alcuni temono che un’eccessiva libertà possa disorientare, soprattutto in età in cui la struttura e le regole hanno anche una funzione rassicurante. Inoltre, questi modelli richiedono insegnanti altamente formati, capaci di gestire dinamiche complesse, e spesso necessitano di risorse aggiuntive che non tutte le scuole possono permettersi.

Alla fine, la domanda rimane aperta: quanto la scuola deve cambiare per rispondere alle sfide del presente? Forse non esiste una risposta unica, ma la diffusione di esperienze alternative indica che il desiderio di ripensare l’educazione è ormai un fenomeno irreversibile. Tra tradizione e innovazione, la sfida sarà trovare un equilibrio che permetta a ogni ragazzo di sentirsi non solo istruito, ma anche compreso, valorizzato e pronto a costruire il proprio futuro con consapevolezza.

The post Si sperimenta una scuola senza più voti: cos'è il metodo Daniele Novara appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)