Il populismo prospera quando la politica si riduce a forma senza sostanza

Cosa fare del populismo? E cosa fare della democrazia, anche. La domanda è duplice, bruciante: perché non basta dire – e dimostrare – che il primo sia un pericolo per la seconda: lo è. Bisogna capire come la democrazia debba difendersi non solo dagli assalti esterni, ma anche dall’erosione che le cresce dentro, non soltanto dal populismo che bussa alle porte, ma dal vuoto che intacca le sue fondamenta. La questione si riassume così: i democratici credono ancora, davvero e senza riserve, nella primazia della democrazia? Il dubbio s’insinua quando si vedono incrinature interne con gli stessi sintomi di quella vena autocratica che altrove appare conclamata.

Mettiamola in altri termini: è sufficiente considerare la democrazia come denotazione – elezioni libere, stampa indipendente, principio di diritto – senza preoccuparsi della sua connotazione più sostanziale? Quella di un governo che tenta di distribuire il potere in modo equo, di avvicinare le condizioni di partenza di ogni cittadino, di rendere reale l’idea che la politica debba rispecchiare la volontà popolare? Insomma, non (solo) forma, ma essenza.

Le cronache di questi giorni, sebbene su questioni più minute, offrono esempi eloquenti. La democrazia dinastica di Vincenzo De Luca, la volontà di Michele Emiliano e Luca Zaia di aggirare il limite dei mandati, concepito per impedire la perpetuazione del potere: segnali che mostrano quanto sia sottile – e cruciale – la differenza tra rispetto formale della legge e rispetto sostanziale dello spirito democratico. Non è un sofisma teorico: è un fatto politico e culturale concreto.

Non facciamoci però risucchiare dalla cronaca. La questione è più ampia, e globale. È necessario che i democratici credano ancora nella democrazia, che vi investano energie e fiducia, se vogliono invertire una tendenza che volge al peggio, ovunque.

I dati lo dicono con chiarezza. Secondo Freedom House, nell’ultimo anno sessanta Paesi hanno visto arretrare i propri indici democratici, mentre solo trentaquattro hanno fatto progressi. Il Democracy Report registra il minimo storico: restano soltanto ventinove Paesi interamente democratici – il numero più basso degli ultimi cinquant’anni – a fronte di novantuno autocrazie. In termini demografici, significa che solo il venti per cento della popolazione mondiale vive in una democrazia reale. Le cifre si discutono, i metodi si possono anche contestare, ma il quadro rimane: la democrazia sta vivendo una lunga stagione di regressione.

La riunione di Shanghai di questi giorni, sotto la regia della Cina, raccoglie anche l’India (nemico storico della Cina) indispettita dai dazi americani (dal venticinque al cinquanta per cento) insieme alla Russia, all’Iran, al Pakistan e ad altri Paesi: è la prova della crescita di una internazionale antioccidentale. Ci ha pensato lo stesso Vladimir Putin a definirne i contorni ideologici, parlando di un nuovo ordine mondiale guidato non più dall’Occidente, ma dalla Maggioranza Globale, che Putin descrive non solo per il peso demografico ed economico dei Paesi emergenti, ma esplicitamente come un fronte geopolitico che mira a opporsi all’Occidente, ai suoi valori e alla sua tradizione giuridica.

Perché trova successo la narrazione antidemocratica? Una delle ragioni è seducente, e pericolosa: gli autoritarismi appaiono più efficienti. La Cina ne è il caso da manuale: virtù progettuali tecnocratiche calate dall’alto, meritocrazia, decisioni rapide senza contrappesi, controllo sociale capillare.

Altre cause della crisi sono più note ma non meno insidiose: diseguaglianze economiche sempre più marcate (che senso ha una testa, un voto di fronte a concentrazioni enormi di potere economico e mediatico?), istituzioni sempre meno capaci di essere neutrali, identità culturali che non includono la democrazia tra i propri valori fondativi, giganti globali – dalla finanza alla rete – che sfuggono a ogni controllo nazionale, e infine la tecnologia che sgretola comunità e legami, lasciando spazio a un individualismo atomizzato.

Dal lato interno assistiamo a una sorta di recessione democratica: un processo nutrito da fattori diversi e convergenti. Basta leggere Yascha Mounk (sul liberalismo underdemocratic), Fareed Zakaria (sul rischio della separazione tra liberalismo e democrazia), Michael Tomasky (sulla centralità declinante della classe media nella democrazia), Cass Sunstein (sulla personalizzazione dell’informazione che mina la democrazia), e da qui la sfida: come costruire un rilancio democratico – al livello globale e locale?

Il programma è inevitabilmente intrecciato a dinamiche colossali: il capitalismo politico che alcuni importanti governi hanno fatto proprio, il ritorno della forza al posto del diritto, un mondo multipolare in cui però proprio l’Europa fatica a farsi polo. La soluzione, allora, è un doppio movimento: contrastare le politiche antidemocratiche in tutte le loro forme – dittature dichiarate o democrazie illiberali – e al tempo stesso rafforzare la democrazia nella sua essenza, nella sua ragion d’essere.

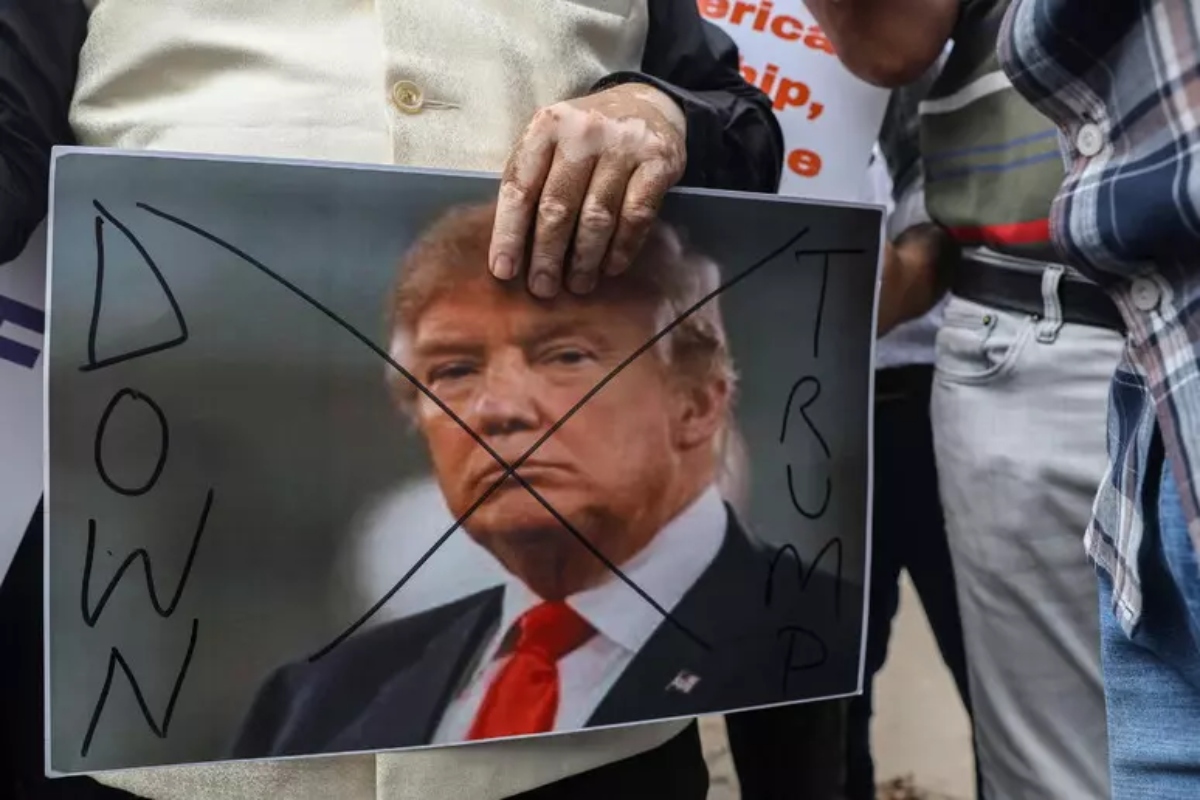

L’erosione segue due strade. Una è programmatica: lo svuotamento consapevole, cercato da leader che hanno deciso di piegare le regole a proprio vantaggio. L’Ungheria è l’esempio più evidente; ma persino negli Stati Uniti, la più grande democrazia del mondo, si vivono quotidianamente attacchi al sistema dei contrappesi, alla terzietà della giustizia e all’indipendenza dei media e delle istituzioni.

L’altra è un’erosione involontaria: la noncuranza, la progressiva caduta di partecipazione, il logoramento interno. L’Italia è un caso lampante. Nel 1992 alle politiche votava l’87,3 per cento degli elettori; nel 2022 appena il 63,9 per cento. Quasi un quarto degli italiani ha smesso, in questi anni, di esercitare il proprio diritto-dovere di voto. Il calo più brusco è arrivato proprio di recente: tra il 2018 e il 2022 la partecipazione è crollata di oltre nove punti.

E se guardiamo alla vita politica organizzata, il quadro è persino peggiore. Nella Prima Repubblica, tra gli anni Quaranta e Sessanta, oltre cinque milioni di cittadini erano iscritti a un partito: un italiano su dieci partecipava personalmente e direttamente alla vita politica. Oggi le cifre sono incerte – la trasparenza non è il forte dei partiti – ma le stime più generose parlano di appena un milione e centomila iscritti complessivi.

Può una democrazia reggersi su una partecipazione popolare sempre più esigua? Non è già questa, in sé, una contraddizione? Non è proprio questa declinante qualità della democrazia a spianare quasi moralmente la strada al populismo?

Per capire perché si partecipa alla vita politica – o non si partecipa – bisogna tornare alle motivazioni fondamentali. Si vota per due ragioni: per sentirsi parte di una comunità (una volta le ideologie lo rendevano naturale; oggi è più complesso) e convinti che il proprio voto conti davvero, che abbia conseguenze tangibili. In altre parole: farsi rappresentare e decidere direttamente sui rappresentanti.

La prima motivazione – appartenenza – è in gran parte fuori dal controllo diretto della politica, ma la seconda – la convinzione che il voto incida – dipende tutta dal sistema politico. E qui il quadro è desolante: partiti sempre meno democratici al proprio interno, con congressi rari e decisioni calate dall’alto, candidature e regole elettorali che separano l’elettore dal proprio rappresentante (con le liste bloccate, si vota un marchio, non una persona). Partecipare è sempre meno efficace, e quindi sempre meno motivante.

Il risultato è una spirale: meno partecipazione, meno legittimità, più disincanto. La democrazia si svuota, si impoverisce, e diventa vulnerabile all’assalto populista. Quando la politica smette di rispecchiare la volontà popolare, quando si riduce a formalità e rito senza potere reale, l’accusa dei populisti diventa non solo propaganda, ma rischia di diventare una constatazione.

E allora, la domanda resta. La democrazia ha ancora la forza di credere in sé stessa? Un ruolo fondamentale, per restare all’Italia, tocca ai partiti: attraverso cosa può passare la loro rinascita? È certo impossibile pensare di ricostruire quel tessuto capillare e fisico dei partiti d’un tempo, che garantiva partecipazione personale degli iscritti alle decisioni; ma tra quello e l’assenza di ogni partecipazione e formalizzazione dei processi decisionali ci passa un mondo.

Se la politica diventa una separazione tra domanda e offerta, cioè si costituisce come un mercato dove da un lato si creano i prodotti politici e dall’altro non resta per la domanda (gli elettori) che la scelta tra opzioni precostituite e autoreferenti, è difficile pensare a una rivitalizzazione. In un mondo che voglia rispecchiare la Costituzione e il senso profondo della democrazia, dovrebbe esserci sempre un flusso e riflusso tra domanda e offerta sia all’interno di ciascun partito, sia all’interno del sistema politico generale.

«Il partito è così la sola anticipazione possibile della società futura», sosteneva Antonio Gramsci. Perciò è difficile pensare che a una conduzione dei partiti populista e/o autoritaria, basata sulla bassa partecipazione, corrisponda poi un governo diverso da quello prefigurato dalla conduzione dei partiti. Questo nodo è decisivo per rivitalizzare la democrazia. Mentre gli altri processi sono macroscopici e di difficile intervento diretto, la riforma della vita reale dei partiti è teoricamente molto più vicina e abbordabile. La tentazione di rispondere simmetricamente al populismo è inerziale e sempre ingannevole: è piuttosto l’asimmetria che sposta le cose in avanti. Anche per la democrazia.

Quinto di una serie di articoli su “Cosa fare con il populismo”.

L'articolo Il populismo prospera quando la politica si riduce a forma senza sostanza proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)

%20Carole%20Bethuel.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)