La civiltà del castagno nella Toscana settentrionale: un intreccio fra clima e storia che merita maggiore attenzione

Presso il Castello Aghinolfi di Montignoso (Massa e Carrara), l’Istituto per la Documentazione sul Castagno e la Ricerca Forestale, con il patrocinio dell’Istituto Valorizzazione Castelli, ha organizzato un incontro di storia locale e storia della castanicoltura, con un’interessante prospettiva sul presente ed il futuro.

Il Castello ha avuto un ruolo chiave nella storia della zona, trovandosi sulla prima altura prospiciente al mare, da cui inizia l’ascesa fino alle Apuane. Occupato praticamente da sempre, è un punto strategico, da cui si domina tutta la costa, da un lato, ed il versante dei monti dall’altro.

Massimo Baldocchi e Massimo Giambastiani (membri dell’Offizio sopra le fortificazioni; “La Fortezza di Montignoso nel sistema difensivo dello Stato di Lucca in età moderna”) hanno descritto le alterne vicende del Castello negli ultimi secoli, dando un quadro della situazione storica, che, con i diversi regimi politici in pochi chilometri, i continui combattimenti e le condizioni ambientali (la PEG, Piccola Era Glaciale), ha influito in modo profondo sul contesto socio-economico e sul paesaggio della zona.

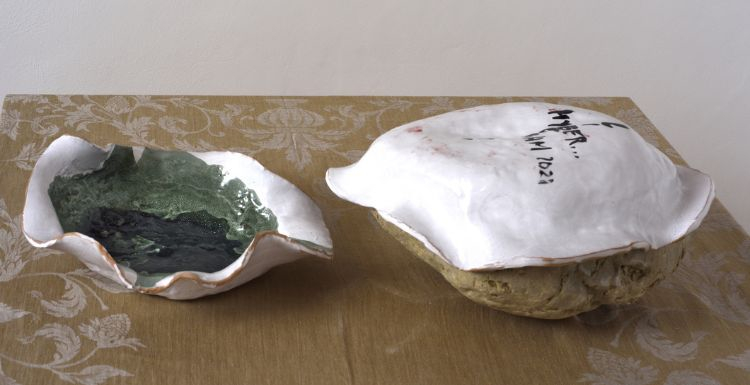

Lo storico Piero Guadagni (“Storia della castanicoltura di Montignoso”) ha esposto in modo dettagliato e vivace lo sviluppo della castanicoltura locale, ricostruita attraverso un approfondito studio dei “seccatoi” (P. Guadagni e Renzo Fantoni “Il seccatoio. Vivere di castagne in una vallata delle Alpi Apuane”, Impressum, 2024), quelle strutture – altrove in Toscana chiamate “metati”, con termine latino, più antico – dove si compie l'essiccazione delle castagne da macinare.

Nonostante siano stati ritrovati dei pollini fossili di castagno nei fanghi lagunari della Versilia, attestando una sopravvivenza di castagno autoctono durante l’ultima glaciazione (E. Ferrarini, 1985), a Montignoso la castanicoltura si è sviluppata in modo repentino nel XV - XVI sec., con la ripresa della popolazione dopo le pestilenze. Negli estimi della prima metà del 1300, nella zona non risultano esserci castagneti, mentre nel 1500 risultano oltre 3.500 partite catastali e oltre 120 seccatoi, sia nell’abitato che nella selva. Attualmente, le pendici delle montagne da Massa a Camaiore sono ricoperte di castagneti (a parte il Monte Folgorito, per scarsità di illuminazione).

Durante la PEG, la produzione delle colture tradizionali era insufficiente, facendo sì che il castagno diventasse la colonna della sopravvivenza. Attraverso il numero e l’attività dei seccatoi, si calcola che nel 1500 ogni montignosino disponesse di ca. 1 q di farina di castagne all’anno e, fino agli anni ’50 del ‘900, anche i benestanti facevano almeno un pasto al giorno a base di castagne (nella 2a Guerra Mondiale, al passaggio della Linea Gotica, la popolazione sopravvisse grazie a polenta, funghi e castagne).

Su questo quadro di insieme, si è sviluppato l’intervento di Stefano Fazzi, presidente dell’Associazione Castanicoltori della Lucchesia (“La castanicoltura Apuana e Nord Appenninica, azioni propedeutiche al suo rilancio”). La castanicoltura nella Lucchesia si è sviluppata e mantenuta grazie ad una regolamentazione rigida ed accorta, iniziata dall’Offizio sopra le selve, uno dei tanti organi collegiali che reggevano la Repubblica, che imponeva il reinnesto dei castagni tagliati, in modo da non ridurre la superficie a castagneto. Questa pratica lungimirante ha mantenuto il paesaggio montano fino ad oggi, contribuendo, inoltre, all’alta biodiversità delle varietà coltivate (oltre 100!), che, caso unico in Europa, ne comprende alcune a doppia attitudine (legname e frutto), con un accrescimento particolare, ad habitus colonnare.

L’Associazione è nata nel 2000, per creare opportunità di rilancio per la castanicoltura e per tutte quelle pratiche tradizionali sviluppatesi nei secoli e che, a causa dei 50 anni di oblio dovuti ad un erroneo concetto di sviluppo, sono a rischio di scomparsa e di abbandono.

L’attività dell’Associazione, al momento, si è concretizzata con la registrazione di alcuni marchi, sia di frutti che di farina, alla partecipazione propositiva ad attività della Regione e del Ministero, inclusa la formazione del Distretto castanicolo regionale, alla formazione di un Consorzio fra coltivatori.

La fondazione dell’Accademia degli Infarinati ha contribuito alla valorizzazione della farina di qualità, contro l’omologazione del sapore, diffusa dalla grande distribuzione, promuovendo un rapporto con la ristorazione, mediante la proposizione di menù a base di castagne.

La “civiltà” del castagno è molto di più di una filiera produttiva. È stata la colonna della sopravvivenza nelle nostre montagne, influendo profondamente sul paesaggio, sulla cultura e sulla struttura socio-economica, contribuendo alla costituzione ed al mantenimento di questi ambienti fragili e preziosi.

Con il cambiamento della società, è venuta meno l’importanza per la sussistenza, ma rimane un’opera fondamentale per la sopravvivenza di queste zone, che dipendono dall’intervento umano per il loro equilibrio.

È fondamentale, quindi, appoggiare e promuovere ogni iniziativa che contribuisca a rendere proficue e convenienti, anche economicamente, tutte le attività della montagna.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)