L’alta cucina contemporanea trasforma la repulsione in provocazione e tradizione

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 02/25 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui.

Fino a pochi anni fa, la follia più folle che potessimo immaginare nel campo dell’enogastronomia si limitava a cavallette e scorpioni: niente ci sembrava più insensato di mangiare cose lontane dalla nostra cultura, che fossero considerate dai nostri riferimenti sociali improprie per il nutrimento. Tutti i cibi si prestano potenzialmente a suscitare disgusto, perché è una reazione legata soprattutto all’atteggiamento culturale.

Oggi, se frequentiamo il bel mondo gastronomico, quello fatto da chef di grido in ristoranti fine dining, ci possiamo trovare nel piatto teste di germano reale, formiche su cortecce, molluschi affogati nella granita al limone, ossa da sgranocchiare e salumi chimere.

Ma potremmo anche essere invitati a indossare AirPods per amplificare la sensazione palatale, o a toccare tessuti differenti per ciascun boccone, così da cogliere diverse sfumature di gusto anche attraverso il tatto. Non c’è limite alla follia, e alla provocazione.

Al Mugaritz, meravigliosi pazzi baschi che con Andoni Luis Aduriz provocano e creano scalpore, possiamo gustare un finger di carota, una mousse con un piccolo bastoncino di carota come sorpresa all’interno, che scricchiola quando lo si morde. Il finger food al suo meglio, visto che esteticamente sembra un… dito.

Non bastarono qualche anno fa le proteste dello chef vegetariano Pietro Leemann per impedire al ristorante Noma di Copenaghen di servire una bellissima testa di germano reale completa di piumaggio dal cui cranio si estraeva il cervello e la cui lingua si usava come cucchiaino. Lo chef Riccardo Canella, che all’epoca lavora al ristorante, spiegò: «È per mostrare il sacrificio». Concettualmente intrigante, ma raccapricciante anche solo al pensiero.

Sempre di testa parliamo, ma nella pizzeria di Laufey Sif Larusdottir, in Islanda, era di pecora, ed era il topping di una delle pizze più ambite.

Ma non sono solo gli ingredienti a essere assurdi, spesso è proprio il pensiero che c’è dietro alle pure provocazioni gastronomiche ad avere connotati al limite della follia: nei piatti di alcuni dei più celebri chef spagnoli, provocatori oltre il gusto, ci sono il sesso, la vita, la morte, il dolore.

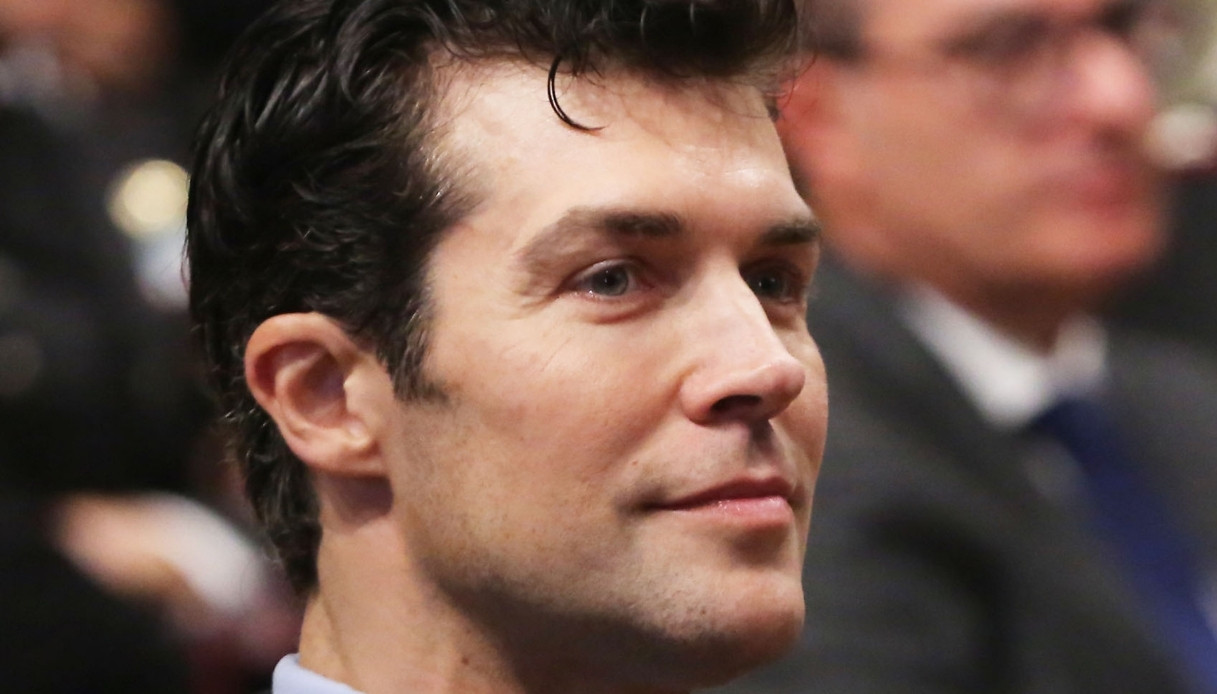

David Muñoz è celebre, oltre che per la sua cucina, anche per i suoi video, dove Eros e Thanatos si scontrano e possiamo incontrare seni che stillano latte, conigli scuoiati, anturium leccati con voluttà, come oggetti sessuali.

Ma è sempre il nostro Aduriz a ricordarci, almeno nelle intenzioni, l’irascibile e intransigente protagonista del film “The Chef”, con il suo «consommé original», che mette alla prova il cliente e lascia a lui decidere tra la vita e la morte delle piccole anguille basche che nuotano allegre nel brodo dashi. Mangiarle o lasciarle vivere è parte del menu e del dilemma del commensale.

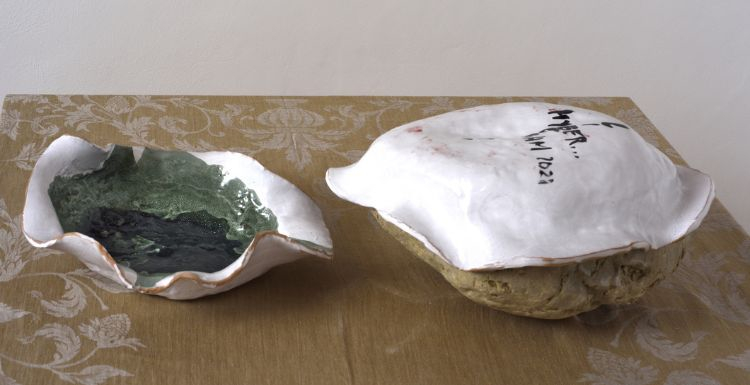

Follie da invasati che non sanno più cosa inventarsi o nuove tradizioni che si sostituiscono o si sommano a crudeltà o assurdità sempre presenti nella storia del mondo? In Italia non siamo certo da meno, con le provocazioni al limite del lecito di Edoardo Tilli nel suo Podere Belvedere: le chimere, salumi creati mescolando parti diverse di animali differenti, sono provocazioni o abomini? Per alcuni critici gastronomici il nostro è un genio, meritevole di essere premiato per il suo lavoro di riscrittura dei classici, come lui stesso dichiara: «Amo riscrivere nuove rotte di stagionatura, o selezionare condizioni diverse per risultati specifici, carni specifiche, per desideri e sogni intensi. Il salume è primordio dell’uomo, e sempre ci accompagnerà, si evolverà come ci evolviamo noi, ma proprio grazie a quel profondo legame passato sarà per sempre».

E il suo voler a tutti i costi eccedere nell’affinamento della carne può essere visto come un modo di conservare più a lungo gli animali o un puro esercizio di stile. Mangiare a luglio carne di un cervo cacciato a dicembre e poi tenuto, con la sua pelle, a frollare in cella per mesi è un gioco per annoiati gourmet o uno studio sulle possibilità di conservazione?

La foglia di broccolo con cui Niko Romito apriva il suo menu degustazione e che ha fatto impazzire i suoi fan è – oggettivamente – una follia rispetto al mondo che muore di fame o un messaggio etico al pianeta?

Prima eravamo più attenti? Probabilmente no, vista per esempio la tradizione veneziana che prevede che le moeche, granchi che si trovano in fase di muta e perdono il vecchio carapace per far spazio a uno nuovo, siano fritte in pastella, ma senza prima ucciderle. I granchietti senza carapace, ancora vivi, vengono immersi in una pastella a base di uova e farina e poi fritti in olio bollente. Ascriviamo a tradizione o ci scandalizziamo per la crudeltà? Non fossero immensamente buone, dovremmo proprio decidere che non si fa.

Se pensiamo a cose poco appetibili che hanno fatto la storia comunque non andiamo tanto lontani da casa. Un esempio è il casu marzu, formaggio coi vermetti illegale ma reperibile in Sardegna con poca fatica, che viene prodotto grazie all’infestazione controllata da larve di Piophila casei, una mosca casearia; queste larve, vivendo all’interno del formaggio, ne trasformano la consistenza e il sapore, rendendolo molle e cremoso, con un gusto pungente e amato dagli appassionati del genere.

Storicamente i nostri nonni contadini hanno sempre mangiato le uova non fecondate delle galline: oggi l’uovo embrionale è un ingrediente fine dining prelibato e controverso, forse anche a causa di questo nome improprio (le uova sono prelevate prima che vengano fecondate, quindi non c’è ancora un embrione lì dentro). Ma ciò non toglie che continuiamo a mangiarlo, così come continuiamo a produrre e mangiare il Callu de Crabittu, formaggio ottenuto riempiendo l’abomaso (quarto stomaco) di un agnello o capretto non ancora svezzato con latte e lasciandolo coagulare e stagionare.

Al di là dell’aspetto tradizionale, il fatto che qualcosa di apparentemente disgustoso piaccia e attiri qualcuno di noi è una banale questione fisica: il disgusto è individuale proprio come lo è il gusto. Utile nell’evoluzione perché ci tiene lontani da ciò che è velenoso per l’organismo, il disgusto varia da persona a persona, ed è il risultato di una serie di informazioni sensoriali provenienti dalle migliaia di papille gustative che abbiamo sulla lingua e in parte sul palato. Con buona pace di moeche, germani, insetti e altre (dis)gustose amenità.

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 02/25 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui.

L'articolo L’alta cucina contemporanea trasforma la repulsione in provocazione e tradizione proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)