Torquato Tasso, poeta maledetto

Cade quest’anno l’anniversario della morte di Torquato Tasso poeta inquieto e mai davvero amato, l’eterno terzo classificato della poesia classica. La sua opera maggiore, la Gerusalemme liberata, traduce in versi il travaglio di un’epoca torbida che segna il passaggio dalla serenità rinascimentale, con l’uomo posto al centro del creato, al morboso turgore barocco dove la scienza comincia a intaccare le certezze della fede.

Pur muovendosi nel solco dell’epica cristiana e cortigiana, il Tasso la impregna di una cupa malinconia e di un senso costante della fragilità umana. L’Orlando furioso ariostesco vive nella leggerezza della “varietà” e nella fiducia nella forma, dove il meraviglioso si offre come gioco e la guerra è quasi pretesto per moltiplicare le avventure. La Gerusalemme liberata invece, pur nell’impianto cavalleresco, insegue l’unità formale compatta e solenne con una versificazione perfetta e conforme ai dettami aristotelici. Ma questa rigorosa tensione all’ordine è incrinata da un fondo di ansia: le magie, le passioni, i contrasti interiori qui non sono gioco e evasione ma ostacolo concreto alla missione, ombra persistente che minaccia di vanificare lo sforzo eroico.

Il tono cupo della Gerusalemme liberata è legato al clima storico in cui nasce. Tasso vive alla fine del Cinquecento, quando in Europa imperversano la Controriforma e l’Inquisizione. È l’epoca della regola religiosa imposta dall’alto ma anche del controllo e della censura, che soffocano la libertà dell’immaginazione e la varietà umanistica dell’età precedente. Non è più il Rinascimento di Ariosto, fiducioso nell’armonia tra uomo e cosmo, ma un tempo attraversato da fratture e sospetti.

A questa inquietudine religiosa si aggiunge la rivoluzione scientifica: Copernico ha scardinato la concezione geocentrica dell’universo, presto Galileo proclamerà il suo “eppur si muove” e l’uomo perderà la centralità assoluta che aveva nell’ordine tolemaico-cristiano.

Nei personaggi della Liberata questa tensione diventa dramma. Rinaldo, Tancredi, Armida, Clorinda non sono figure serenamente integrate in un disegno provvidenziale: sono creature dilaniate tra dovere e passione, tra l’ideale religioso e l’attrazione per il mondo sensibile. Persino Goffredo di Buglione, leader pio e incrollabile, è oppresso dalla paura del fallimento. E la vittoria finale – la conquista di Gerusalemme – non ha la luminosità trionfale di un poema medievale o rinascimentale, ma è offuscata da un senso di fatica e di perdita.

La Gerusalemme liberata è l’epica di un’età disincantata: un’opera che insegue l’ordine formale e ideologico mentre ne avverte l’instabilità, che celebra la fede ma registra la fragilità dell’uomo, posto tra cielo e terra in un universo che comincia a sfuggirgli, nella nostalgia di un’armonia perduta.

E anche lui, il Tasso, più volte internato in manicomio, rispecchia questa sofferenza. Una malattia che scaturisce dall’incertezza, dalla frustrazione nella ricerca del successo, dalla paura che il suo poema venga condannato dall’Inquisizione, dal suo non avere patria. Perché Tasso è un cosmopolita nel tempo in cui cominciano a prevalere gli Stati nazionali.

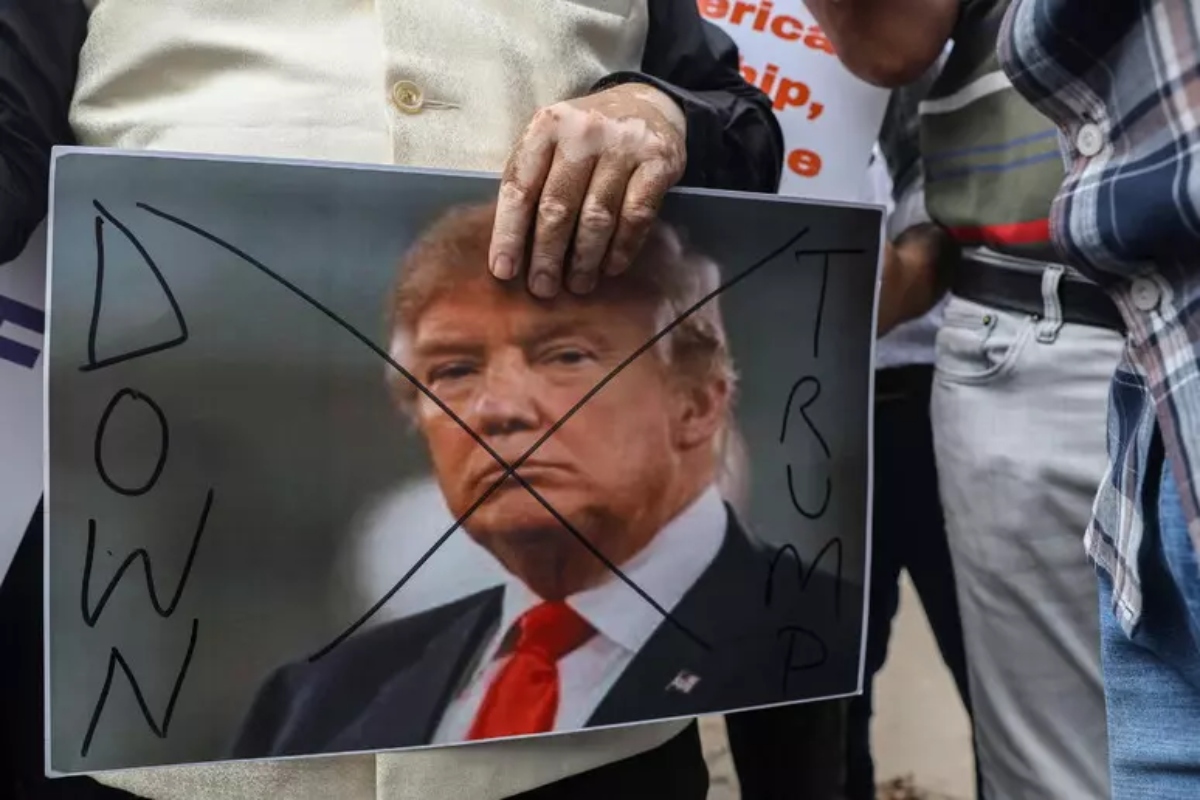

Ma allora, questo tempo di declino e ripiegamento non assomiglia al nostro? Anche la nostra Gerusalemme giace conquistata ma mai presa, usurpata e sempre contesa, con la sua gente trucidata e un’odio che oggi si catapulta nella perennità di chissà quante generazioni. Anche il nostro mondo, una volta nitido e decifrabile, governato da potenze che nell’impossibilità di distruggersi si sorreggevano l’una con l’altra, nella pace armata dei due blocchi, sempre adombrata dalla guerra nucleare ma paralizzata in un benefico stallo, oggi è in balia dei capricci irrazionali di leader psicopatici. Anche noi, raggiunte tutte le certezze della scienza ci accorgiamo che non ce ne facciamo niente e che la maggioranza dell’umanità è caduta in balia della superstizione e del fanatismo religioso.

Anche noi forse viviamo un’epoca come quella del Tasso senza neppure un poema a raccontarci la nostra disgrazia.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)

%20Carole%20Bethuel.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)