Le critiche degli industriali al Green Deal e l’avvento del Clean Industrial Deal: ecco cosa cambia per l’industria manifatturiera italiana

sostenibilità

Le critiche degli industriali al Green Deal e l’avvento del Clean Industrial Deal: ecco cosa cambia per l’industria manifatturiera italiana

La dura critica del presidente di Confindustria al Green Deal europeo è solo l’ultima di una serie di voci molto critiche della strategia di sostenibilità dell’UE che hanno spinto la Commissione a un cambio di rotta. Il risultato, per quanto riguarda l’industria, è il Clean Industrial Deal, che non abbandona gli obiettivi del Green Deal, ma adotta un approccio più pragmatico, focalizzato sulla competitività, la semplificazione e il supporto alle imprese.

“Il Clean Industrial Deal è la più grande cavolata che abbiamo potuto fare”: a dirlo, senza mezze misure, è Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo al convegno inaugurale del 42° Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, organizzato da Cersaie a Bolonga.

Il presidente di Confindustria nel suo intervento è stato molto critico nei confronti della strategia presentata dalla Commissione per delineare tempi e strumenti della transizione dell’UE verso un’economia sostenibile.

Pur definendosi un “europeista convinto”, Orsini ha criticato duramente il Green Deal europeo e il suo approccio, sottolineando in particolare l‘assenza di un adeguato studio di impatto sui provvedimenti prima della loro attuazione. Secondo il presidente di Confindustria, questo ha portato alla necessità di correggere a posteriori le politiche già in essere, dimostrando una mancanza di pragmatismo nella pianificazione della transizione.

Quella di Orsini è solo l’ultima delle critiche mosse verso una strategia per certi versi importantissima, ma che è stata più volte criticata di voler imporre un’accelerazione troppo significativa alla transizione green dell’industria senza curarsi dell’effetto che gli obblighi introdotti avrebbero comportato per le imprese.

La Commissione stessa ha riconosciuto, in parte, questi limiti, riorientando le politiche di sostenibilità in favore di una maggiore attenzione a competitività e semplificazione, anche la luce delle evidenze presentate da importanti figure nel panorama politico ed economico europeo, come Mario Draghi.

Questa revisione ha portato finora alla presentazione di un nuovo piano dedicato alla transizione e la competitività dell’industria: il Clean Industrial Deal, che ridefinisce strategie e priorità rispetto al precedente Green Industrial Deal.

In questo articolo analizziamo alcune tappe cruciali dello sviluppo del Green Deal cercando di capire cosa non ha funzionato e in che cosa il Clean Industrial Deal si differenzi rispetto all’approccio precedente.

Il cambio di paradigma europeo

L’11 dicembre 2019 la Commissione europea pubblicava una comunicazione rivolta al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni che delineava il quadro di una strategia di crescita con l’obiettivo di “affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente, ovvero il compito che definisce la nostra generazione”: il Green Deal.

Questo piano ambizioso ha rappresentato una svolta radicale, ponendo le basi per la transizione dell’UE verso una società a impatto climatico zero entro il 2050. Il Green Deal prevedeva una serie di azioni rivolte all’industria, definite all’interno del “Piano industriale del Green Deal”, allo scopo di promuovere una leadership industriale dell’Europa in materia di zero emissioni nette e favorire la transizione dell’industria europea non solo verso la decarbonizzazione, ma anche verso l’economia circolare.

La sua attuazione ha messo in luce una serie di problematiche che hanno portato la nuova Commissione a rivalutare il piano, in particolare (ma non solo) nella sua componente dedicata all’industria. Si è così giunti al Clean Industrial Deal (o “Patto per l’industria pulita”), presentato il 26 febbraio 2025.

Il Clean Industrial Deal non rappresenta una vera e propria rottura rispetto al Green Deal, quanto piuttosto un adeguamento del Green Deal per rispondere alle nuove sfide dell’industria europea.

Il Green Deal ha infatti rappresentato una svolta storica per l’Europa, integrando gli accordi di sostenibilità internazionali alla politica economica, industriale e sociale europea. Un po’ come il Piano Marshall (European Recovery Program), che supportò la ricostruzione europea dopo la seconda guerra mondiale, anche il Green Deal (finanziato attraverso il Recovery Fund o “Next Generation EU) si poneva lo scopo di “ricostruire” l’Europa, supportando la ripresa dell’economia dei singoli Stati membri – e quindi dell’UE – a seguito della pandemia di Covid-19.

Una strategia che possiamo definire storica per diversi motivi: in primo luogo perché anticipa azioni, che in questi anni sono state in parte implementate, che vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati obiettivi climatici e di decarbonizzazione. Si pensi, ad esempio, alla legge europea sul clima e al Pacchetto “Fit for 55”.

Ancora più storica fu però la decisione di finanziare la strategia green attraverso lo strumento del debito comune, approccio ben lontano dalla politica di austerità adottata dall’Unione in risposta alla crisi del debito sovrano del 2010-2012.

Dal Piano Industriale del Green Deal al Clean Industrial Deal

Il Green Deal è stato accompagnato dalla definizione di una strategia rivolta all’industria, responsabile del 20% delle emissioni di CO2 dell’UE. Consapevole che il passaggio a un’industria pulita avrebbe richiesto “25 anni, un’intera generazione” e con il chiaro obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, nella comunicazione la Commissione anticipa la definizione di una strategia industriale per il Green Deal.

Per capire la differenza con il successivo Clean Industrial Deal occorre, prima di tutto, tenere a mente proprio questo: il Green Industrial Deal, così come il Clean Industrial Deal, sono piani rivolti all’industria che si sviluppano all’interno della strategia a lungo termine per la transizione sostenibile dell’economia europea, il Green Deal appunto, che prevede azioni non solo per l’industria, ma per tutti i settori economici al fine di tutelare ambiente, persone ed economia.

Il Green Industrial Deal, presentato a marzo 2020, poggiava su quattro pilastri:

- Un contesto normativo prevedibile e semplificato. In questo pilastro rientrano iniziative quali la normativa sull’industria a zero emissioni, la normativa sulle materie prime critiche e la riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica

- Accesso più rapido ai finanziamenti

- Miglioramento delle competenze necessarie

- Favorire un commercio aperto ed equo

Negli anni è emersa la necessità di rivedere questo approccio, evidenziata da alcune criticità legate al Green Deal stesso e alla sua implementazione che dal cambiamento degli assetti geopolitici sui mercati internazionali.

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino ha infatti imposto all’UE di accelerare gli sforzi per l’indipendenza energetica dell’UE (visto che diversi Stati membri erano fortemente dipendenti dal gas russo) attraverso la strategia REPowerEU.

A questo si sono aggiunte le politiche protezionistiche di altri attori globali, come gli Stati Uniti e la Cina. Washington, in particolare, ha introdotto l’Inflation Reduction Act (IRA), una legge che prevede massicci investimenti (circa 369 miliardi di dollari) in tecnologie pulite e incentivi fiscali, a condizione che i prodotti siano fabbricati in Nord America. Questo ha scatenato la preoccupazione dell’Europa per la possibile delocalizzazione delle proprie imprese verso gli Stati Uniti.

Dal canto suo, la Cina ha da tempo puntato sull’indipendenza strategica e lo sviluppo industriale, mobilitando ingenti investimenti. Già nel 2015, infatti, Pechino ha presentato “Made in China 2025” (MiC2025), una strategia industriale per aumentare la competitività, la produttività e i margini di profitto delle aziende manifatturiere nazionali.

Questi fattori hanno reso necessario per l’Unione Europea un nuovo approccio che, senza rinunciare all’obiettivo, fosse più focalizzato sulla competitività industriale e sulla sicurezza economica.

Green Deal, il bilancio dei primi 5 anni: cosa ha funzionato e cosa no

Ad inizio 2025 il Joint Research Center dell’UE ha pubblicato un rapporto di analisi dei progressi compiuti nell’attuazione del Green Deal e nel perseguimento degli obiettivi fissati nel periodo 2019-2024.

Il rapporto ha evidenziato alcuni progressi, con 96 obiettivi su 154 (pari al 62%) che hanno mostrato una certa progressione. In particolare, 32 obiettivi (21%) sono sulla buona strada per essere raggiunti, mentre per 64 (41%) sarà necessario accelerare il ritmo.

Nonostante i progressi, il rapporto sottolinea diverse criticità. Per 15 obiettivi (il 10% del totale), la tendenza è stagnante o addirittura inversa, rendendo necessario un maggiore impegno per garantirne il raggiungimento.

Per 43 obiettivi (il 28%), i dati non sono ancora disponibili. Per gli obiettivi giuridicamente vincolanti solo il 15% procede alla velocità necessaria. Altre sfide includono la necessità di ingenti investimenti pubblici e privati per la transizione, il rischio di “delocalizzazione delle emissioni di carbonio” verso Paesi con minori ambizioni climatiche e il ritmo troppo lento e disomogeneo della trasformazione industriale.

La lunga strada dell’UE verso l’indipendenza energetica

Nonostante l’adozione del REPower EU e l’integrazione dei suoi obiettivi e le sue risorse ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza di ciascun Stato membro, costi energetici e competitività delle imprese sono stati due tra i temi più discussi in relazione all’attuazione del Green Deal.

Per quel che riguarda la questione energetica, i problemi nascono già prima del 24 febbraio 2022, data di inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Già nell’ottobre 2021, infatti, l’allora Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, Josep Borrell, scriveva della necessità di accelerare sull’implementazione del Green Deal e, in particolare, sugli obiettivi in merito di indipendenza energetica.

Secondo Borrell, l’aumento del costo dell’energia era dovuto a una combinazione di fattori, con la causa principale identificata nell’elevata domanda di gas naturale sui mercati mondiali, spinta da una decisa ripresa economica post pandemia. I mercati europei erano strettamente collegati a quelli asiatici, con un notevole aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) da parte della Cina.

A complicare la situazione, l’UE si trovava in una condizione di forte dipendenza esterna dai combustibili fossili, con un indice di dipendenza del 90% per il gas naturale e del 97% per il petrolio greggio nel 2019. L’aumento dei prezzi era inoltre esacerbato dal comportamento della Russia che, pur rispettando i suoi obblighi contrattuali, non aveva introdotto maggiori volumi di gas nel sistema europeo.

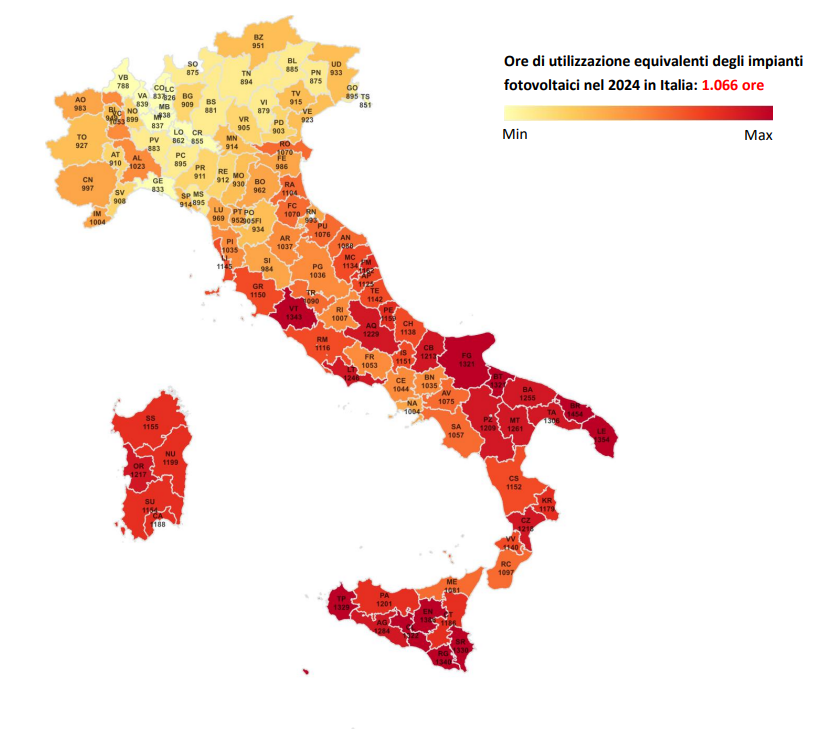

Ad oggi, l’attuazione del Green Deal ha permesso di ridurre la dipendenza dell’UE dalla Russia, ma non ha risolto il problema degli elevati costi dell’energia. Problemi che colpiscono maggiormente quei Paesi che sono estremamente dipendenti dal gas per la generazione di energia, prima fra tutti l’Italia.

Nel 2024, il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia è stato significativamente più alto rispetto ad altri Paesi europei: si è attestato a 109 euro per megawattora, contro i 78 euro della Germania, i 63 euro della Spagna e i 58 euro della Francia.

Tra le principali cause di questa disparità di prezzo è la percentuale di energia elettrica prodotta dal gas. L’Italia genera infatti il 40% della sua elettricità utilizzando il gas, a differenza della Spagna che si ferma al 17% e della Germania all’11%. La Francia, invece, ne utilizza una quota quasi irrisoria, pari al 3%. Poiché il gas è diventato più costoso, l’Italia risente maggiormente di questa situazione rispetto agli altri Paesi citati.

Responsabilità ESG: quando l’ambizione climatica si scontra con la realtà industriale

Criticata, fin da subito, anche la linea perseguita dalla prima Commissione von der Leyen rispetto alla responsabilità delle aziende nei confronti della transazione verde.

L’approccio della Commissione, in un primo momento, è stato infatti orientato a responsabilizzare le imprese in materia di transizione green fissando scadenze precise per determinati settori o estendendo (direttamente o indirettamente) gli obblighi di rendicontazione ESG.

Si pensi, ad esempio, allo stop della vendita di autoveicoli a combustione interna imposto per il 2035 (parte del pacchetto “Fit for 55) o agli obblighi della Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, o CSRD) e della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), concepite con l’obiettivo di estendere l’obbligo di rendicontazione su diversi aspetti della sostenibilità non solo alle grandi imprese, ma ai diversi attori della loro catena di fornitura.

Per quanto riguarda lo stop imposto al settore Automotive, il piano della Commissione è stato più volte accusato di aver mandato in crisi l’industria europea fissando obiettivi e scadenze irrealistiche: l’UE, infatti, è fortemente dipendente dai Paesi terzi per l’approvvigionamento di materie prime critiche alla produzione delle batterie elettriche e mancava delle strutture produttive per assemblare e stoccare queste batterie (le cosiddette Gigafactory). Nonostante l’UE abbia messo in campo una strategia per la realizzazione di tali siti, ad oggi alcuni di questi progetti (tra cui quello italiano di Termoli) risultano ancora incompiuti o bloccati.

Sul fronte degli oneri burocratici sia rappresentanti della politica che dell’industria dei diversi Stati membri hanno accusato più volte la Commissione di ledere la competitività delle industrie europee imbrigliando le imprese in un sistema burocratico troppo oneroso per un’economia predominata dalla presenza di PMI.

Questi temi hanno giocato un ruolo non irrilevante nell’elezione della seconda Commissione von der Leyen che ha dovuto impegnarsi, tra le altre cose, proprio a una semplificazione degli oneri a carico delle imprese.

UE sempre meno competitiva: il monito di Draghi

Del resto le critiche all’approccio e l’operato della Commissione andavano ben oltre gli interessi settoriali o giochi di forza politici. L’ex Presidente della BCE e del Consiglio italiano, Mario Draghi, nel suo rapporto sul futuro della competitività europea, ha analizzato i ritardi dell’Unione. Il documento, commissionato dalla stessa Commissione, evidenzia come l’approccio finora adottato sia stato troppo frammentato e orientato a una competizione interna tra gli Stati membri, anziché mirare a una strategia industriale coesa e capace di competere con giganti globali come Stati Uniti e Cina.

Nel suo rapporto Draghi ha evidenziato la necessità di migliorare la spesa in ricerca e sviluppo (R&S), promuovere l’eccellenza accademica, investire in infrastrutture tecnologiche all’avanguardia e rivedere le norme sugli appalti pubblici per stimolare l’innovazione. L’ex Premier italiano ha anche enfatizzato la necessità di ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese.

Le indicazioni del rapporto sono stati recepiti nella Bussola per la Competitività, un documento strategico che mira a guidare le politiche economiche dell’UE nei prossimi cinque anni. Uno spunto che nasce dalla presa di coscienza che l’Europa deve agire con urgenza per non perdere terreno rispetto ad altre potenze economiche globali.

Successivamente, la Commissione ha anche presentato dei pacchetti di semplificazione (pacchetti “Omnibus”) che riducono gli oneri burocratici a carico delle imprese (soprattutto le PMI) in materia di rendicontazione ESG e ritardano l’entrata in vigore di alcuni obblighi previsti dalle due normative CSRD e CDDD.

Che cos’è il Clean Industrial Deal

Si è così arrivati a una nuova strategia per la sostenibilità dell’industria che riconosce la competitività come condizione necessaria alla transizione: il Clean Industrial Deal.

Pur non modificando gli obiettivi climatici del Green Deal, il piano corregge gli strumenti per raggiungerli, concentrandosi sul sostegno alle industrie ad alta intensità energetica e al settore delle tecnologie pulite.

A tal fine, il Clean Industrial Deal si basa su sei pilastri, che includono la riduzione dei costi energetici, la promozione di mercati guida per le tecnologie pulite e la semplificazione degli oneri burocratici, con l’obiettivo di ridurre almeno del 25% gli oneri amministrativi per le imprese.

Il piano mobiliterà oltre 100 miliardi di euro attraverso strumenti finanziari come il Fondo per l’Innovazione e una nuova Banca per la Decarbonizzazione Industriale, oltre a un quadro semplificato per gli aiuti di Stato, con l’intento di promuovere investimenti e garantire che la transizione verde avvenga in modo economicamente sostenibile, rafforzando la competitività e l’autonomia dell’industria europea.

Il focus sui settori altamente energivori e sulle “tecnologie pulite”

Il Clean Industrial Deal si concentra principalmente sui settori industriali ad alta intensità energetica, che affrontano la duplice sfida dei costi elevati e della necessità di decarbonizzazione urgente.

A tal fine, la Commissione ha avviato dialoghi strategici e sta elaborando specifici piani d’azione per le industrie della siderurgia e della metallurgia, pilastri cruciali per la transizione, e per il settore chimico, riconosciuto come l’“industria delle industrie”, per il quale è previsto un pacchetto di iniziative specifiche.

Il piano si rivolge anche al settore delle tecnologie pulite (Net-Zero Technologies), considerato centrale per la competitività futura dell’Europa. L’obiettivo è supportare i produttori di batterie e tecnologie rinnovabili, nonché garantire la produzione di componenti di rete grazie a un pacchetto di finanziamenti del gruppo BEI.

Il sostegno si estende anche all’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, essenziale per la decarbonizzazione dei settori in cui l’elettrificazione è complessa, e all’innovazione in tecnologie critiche come semiconduttori e stoccaggio energetico attraverso programmi come Horizon Europe.

Infine, il Clean Industrial Deal prevede piani d’azione dedicati per la catena del valore del settore automobilistico (che verrà presentato il prossimo 5 marzo) e per la transizione dei trasporti, inclusi i carburanti a basse emissioni per il settore aereo e marittimo, nonché il supporto al settore ferroviario.

La timeline del Clean Industrial Deal

Il Clean Industrial Deal dispone anche una tabella di marcia che si sviluppa in una serie di azioni specifiche.

La prima fase, attualmente in corso, si concentra su proposte legislative iniziali e misure immediate. Nel primo trimestre, la Commissione ha avviato programmi pilota, come quello della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per le garanzie sui contratti energetici (PPA), ha proposto l’estensione del regolamento sullo stoccaggio del gas e ha semplificato il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

In questo periodo sono stati lanciati anche i primi partenariati per il commercio pulito e l’iniziativa “Unione delle competenze”.

Il secondo trimestre del 2025 si è focalizzato sulla semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, con l’adozione di una disciplina specifica, e sulla promozione di incentivi fiscali per sostenere la transizione. Nel terzo trimestre è prevista la relazione completa sul CBAM e il lancio del terzo bando della Banca dell’idrogeno, mentre il quarto trimestre del 2025 vedrà misure chiave come la proposta di un’etichetta volontaria per i prodotti a basse emissioni di carbonio e l’avvio di un’asta pilota per la decarbonizzazione industriale.

La roadmap prosegue nel 2026 e oltre, con l’obiettivo di finalizzare le riforme strutturali. All’inizio del 2026, la Commissione presenterà il Pacchetto sulle reti europee e una proposta legislativa per l’estensione del CBAM.

Nel secondo trimestre del 2026 è prevista la creazione della Banca per la decarbonizzazione industriale. Il quarto trimestre del 2026 sarà un momento importantissimo, con l’adozione dell’Atto legislativo sull’economia circolare e la creazione del Centro UE per le materie prime critiche.

Le riforme si estenderanno fino al 2027, con una revisione delle norme sugli aiuti di Stato per favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

I progressi nell’attuazione del Clean Industrial Deal saranno monitorati dalla Commissione attraverso una relazione annuale.

L'articolo Le critiche degli industriali al Green Deal e l’avvento del Clean Industrial Deal: ecco cosa cambia per l’industria manifatturiera italiana proviene da Innovation Post.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/quanto-guadagnano-piloti-in-europa-differenze-paese-per-paese.jpg)

-1758560145400.jpg--rialzo_del_15__in_un_solo_anno.jpg?1758560145444#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)