Il Nobel per l’economia: innovazione e progresso fondamentali per la crescita

IL PREMIO NOBEL

Il Nobel per l’economia: innovazione e progresso fondamentali per la crescita

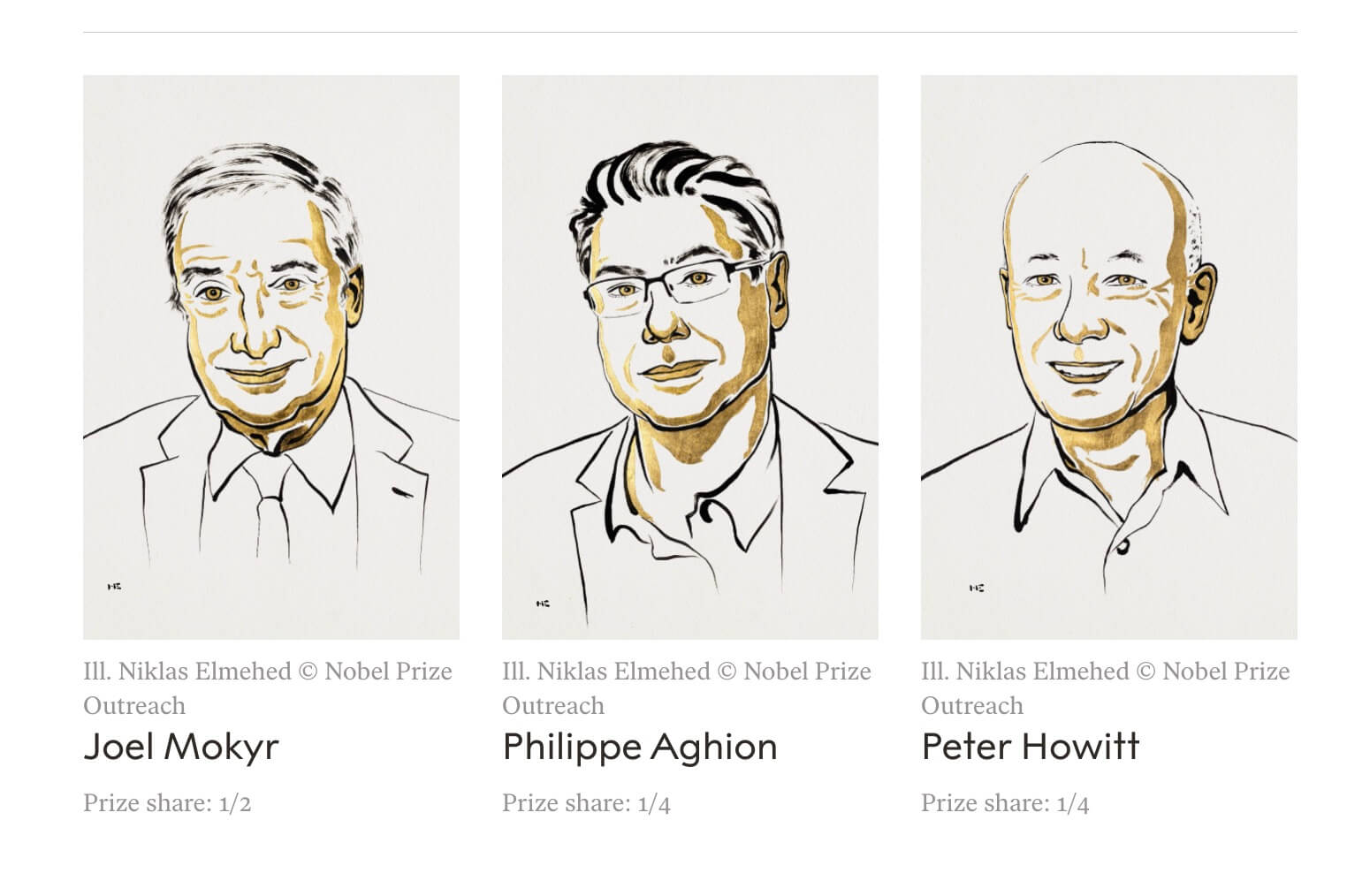

Il Nobel per l’economia 2025 va a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per aver spiegato come l’innovazione e le tecnologie disruptive siano determinanti per la crescita.

L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel per il 2025 a tre studiosi che hanno ridefinito la nostra comprensione del motore ultimo del progresso economico: l’innovazione tecnologica. Metà del riconoscimento va allo storico dell’economia Joel Mokyr “per aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico”, mentre l’altra metà è condivisa da Philippe Aghion e Peter Howitt “per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa”. Le loro ricerche, sebbene condotte con metodi e prospettive differenti, convergono su un punto fondamentale: la crescita è un processo determinato da un tumultuoso ciclo di distruzione e creazione che richiede condizioni precise per potersi auto-alimentare. Un messaggio di enorme rilevanza anche per le attuali politiche industriali, specialmente in un’Europa alla ricerca di una nuova competitività.

Le radici storiche della crescita sostenuta: la lezione di Mokyr

Per gran parte della storia umana la crescita economica è stata un fenomeno sporadico e anemico, destinato a esaurirsi. Come dimostrano i dati storici sul Pil pro capite inglese, anche invenzioni epocali come la stampa o la polvere da sparo non riuscirono a innescare un miglioramento duraturo degli standard di vita. La domanda che ha guidato la ricerca di Joel Mokyr è stata: perché la Rivoluzione Industriale ha rappresentato un punto di rottura, dando il via a due secoli di crescita senza precedenti?

La risposta, secondo Mokyr, risiede sì nell’invenzione delle macchine a vapore o dei telai meccanici, ma anche in un cambiamento più profondo avvenuto nella cultura intellettuale europea: l’Illuminismo. In questo periodo nacque anche quello che Mokyr definisce “l’Illuminismo Industriale”. Per la prima volta nella storia si creò cioè un circolo virtuoso tra due tipi di conoscenza: la conoscenza proposizionale (la scienza, le teorie sul perché i fenomeni naturali funzionano in un certo modo) e la conoscenza prescrittiva (la tecnologia, il know-how pratico degli artigiani e degli ingegneri).

Prima di allora, come sottolinea Mokyr, il mondo era caratterizzato da “ingegneria senza meccanica, siderurgia senza metallurgia”. Le innovazioni avvenivano per tentativi ed errori, ma senza una base scientifica che ne spiegasse i principi, era quasi impossibile migliorarle sistematicamente o applicarle in nuovi contesti. L’Illuminismo creò un “mercato delle idee” in cui scienziati, inventori e imprenditori iniziarono a dialogare, riducendo i costi di accesso alla conoscenza e generando un feedback positivo: le scoperte scientifiche aprivano la strada a nuove applicazioni tecnologiche, e i problemi pratici incontrati dai tecnici stimolavano nuove direzioni per la ricerca scientifica.

Tuttavia la sola conoscenza non era sufficiente. Mokyr identifica altri due ingredienti essenziali. Il primo è la presenza di un’ampia platea di artigiani e meccanici altamente qualificati, i “tweak-and-implementers”, capaci di tradurre i progetti in macchinari funzionanti e di apportare quei micro-miglioramenti incrementali essenziali. Fu questo, secondo l’analisi di Mokyr, uno dei vantaggi comparati della Gran Bretagna del XVIII secolo. Il secondo ingrediente fu una società politicamente aperta al cambiamento, in grado di superare la resistenza degli interessi costituiti. Ogni innovazione tecnologica, infatti, minaccia posizioni di rendita e competenze consolidate, generando opposizione. La flessibilità delle istituzioni britanniche, come il Parlamento, permise di mediare questi conflitti, consentendo al progresso di dispiegarsi.

Il motore della distruzione creativa: il modello di Aghion e Howitt

Se Mokyr ha spiegato perché e quando la crescita moderna è iniziata, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno fornito il quadro teorico per capire come funziona oggi. Partendo dall’osservazione delle economie avanzate, hanno notato un apparente paradosso: a fronte di una crescita aggregata relativamente stabile, a livello microeconomico regna un caos perenne, con un continuo turnover di imprese e posti di lavoro. Nel loro fondamentale articolo del 1992, “A Model of Growth Through Creative Destruction”, hanno formalizzato matematicamente l’intuizione di Joseph Schumpeter.

La crescita, nel loro modello, è alimentata da imprenditori che investono in ricerca e sviluppo per introdurre prodotti o processi migliori. Quando un’innovazione ha successo, il nuovo prodotto soppianta il vecchio. Questo processo è “creativo” perché introduce qualcosa di nuovo e di valore superiore, ma è anche “distruttivo” perché rende obsoleta la tecnologia precedente, distruggendo i profitti e le quote di mercato delle imprese incumbent. Questo meccanismo di “business stealing” è il cuore del dinamismo capitalistico. I dati sulla dinamica delle imprese negli Stati Uniti, citati nel rapporto del Comitato Nobel, mostrano che ogni anno oltre il 10% delle aziende esce dal mercato, e tassi simili si registrano per le nuove entrate.

Il modello Aghion-Howitt ha profonde implicazioni per le policy. In primo luogo, mette in discussione l’idea che una forte protezione dalla concorrenza sia sempre un bene per l’innovazione. Se da un lato le imprese hanno bisogno della prospettiva di profitti monopolistici per investire in R&S, dall’altro una concorrenza troppo blanda riduce l’incentivo a innovare per le imprese già affermate. La loro ricerca successiva ha mostrato una relazione a “U rovesciata” tra concorrenza e innovazione: poca concorrenza deprime l’innovazione, ma anche una concorrenza eccessiva può scoraggiare gli investimenti. Trovare il giusto equilibrio diventa quindi un compito centrale per i regolatori.

Il loro lavoro evidenzia che la crescita decentralizzata non è necessariamente ottimale. Esistono esternalità che il mercato non riesce a prezzare. L’effetto “business stealing” può portare a un eccesso di investimenti in innovazioni con scarsi benefici sociali ma alti profitti privati (ad esempio, piccole variazioni di prodotto per rubare quote di mercato). Il fatto poi che ogni innovatore costruisce sulle spalle dei precedenti (“standing on the shoulders of giants”) genera un’esternalità positiva che il singolo imprenditore non internalizza, portando a un livello di R&S socialmente troppo basso.

Una bussola per la politica industriale europea

Il lavoro dei tre premiati offre una cassetta degli attrezzi intellettuale indispensabile per orientare la politica industriale, soprattutto in un continente come l’Europa che si confronta con la necessità di accelerare la duplice transizione digitale e verde. La lezione di Mokyr insegna che la competitività a lungo termine si deve basare, oltre che su incentivi fiscali o sussidi, sulla capacità di costruire un ecosistema in cui conoscenza scientifica e applicazioni industriali si alimentino a vicenda. Il che significa investire massicciamente in ricerca di base, ma anche creare piattaforme e istituzioni (come i Fraunhofer in Germania) che facilitino il trasferimento tecnologico verso le PMI e formare capitale umano con competenze tecniche di alto livello.

Il paradigma di Aghion e Howitt fornisce poi una guida per la politica della concorrenza e per gli aiuti di Stato. Le regole europee non dovrebbero limitarsi a una visione statica del mercato, ma valutare come fusioni, acquisizioni o sussidi impattano gli incentivi a innovare nel lungo periodo. Sostenere i “campioni nazionali” può essere controproducente se questo si traduce in un blocco all’entrata di nuove imprese più innovative. La sfida è promuovere un ambiente competitivo che spinga le aziende sulla frontiera tecnologica, senza però distruggere gli incentivi a investire.

Riconoscere la natura “distruttiva” della crescita impone di non ignorarne i costi sociali. Se i lavoratori le cui competenze diventano obsolete vengono lasciati indietro, la resistenza politica al cambiamento tecnologico, documentata da Mokyr, può diventare un freno insormontabile. Politiche attive del lavoro, riqualificazione professionale e sistemi di welfare che proteggano le persone, non necessariamente i singoli posti di lavoro (il modello della “flexicurity” danese), diventano non solo una questione di equità sociale, ma un prerequisito per mantenere la società aperta all’innovazione e, in ultima analisi, per sostenere la crescita stessa.

L'articolo Il Nobel per l’economia: innovazione e progresso fondamentali per la crescita proviene da Innovation Post.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

![Mondiale WRC 2026. Nel bene e nel male sarà stagione cruciale. Allora, vogliamo essere seri? [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48295138/1200x/si202510171702.jpg)

Fonderie Ariotti S.p.a.-U88165282343aAr-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/offerte-attuale-coinbase-incredibile-approfittane-subito.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)