Franco Basaglia. Eredità e impulsi fra Germania e Italia

“Come diceva Basaglia, occorrono servizi che si confrontino con la “vita vera” delle persone, che cambia continuamente, perché nulla rimane com’era nel passato. La risposta deve essere flessibile, capace di cogliere il disagio reale delle persone” (Luciana Degano Kieser).

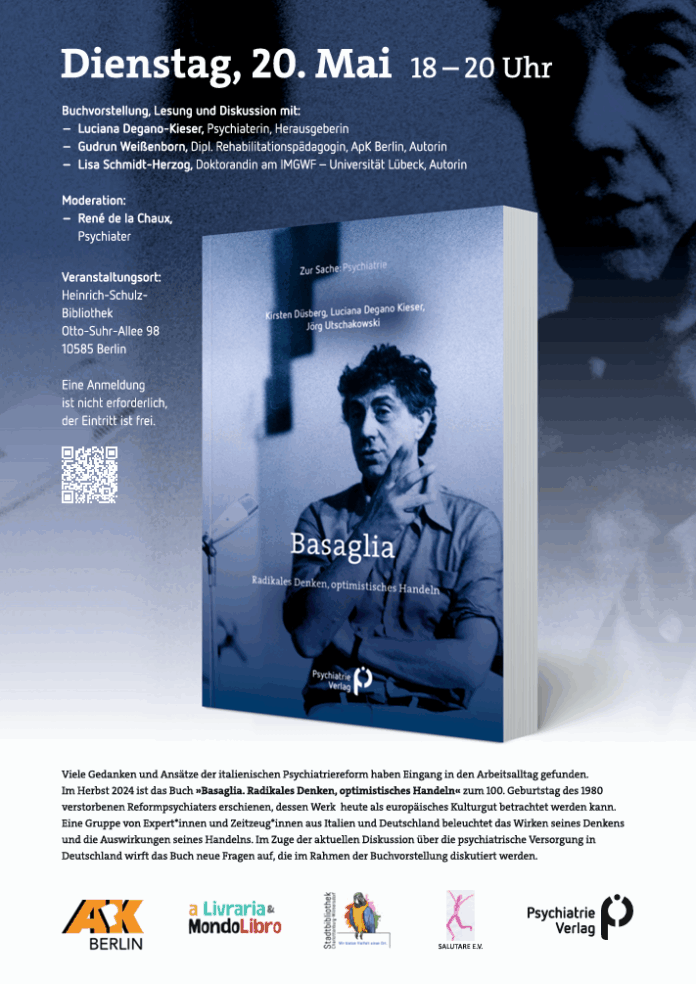

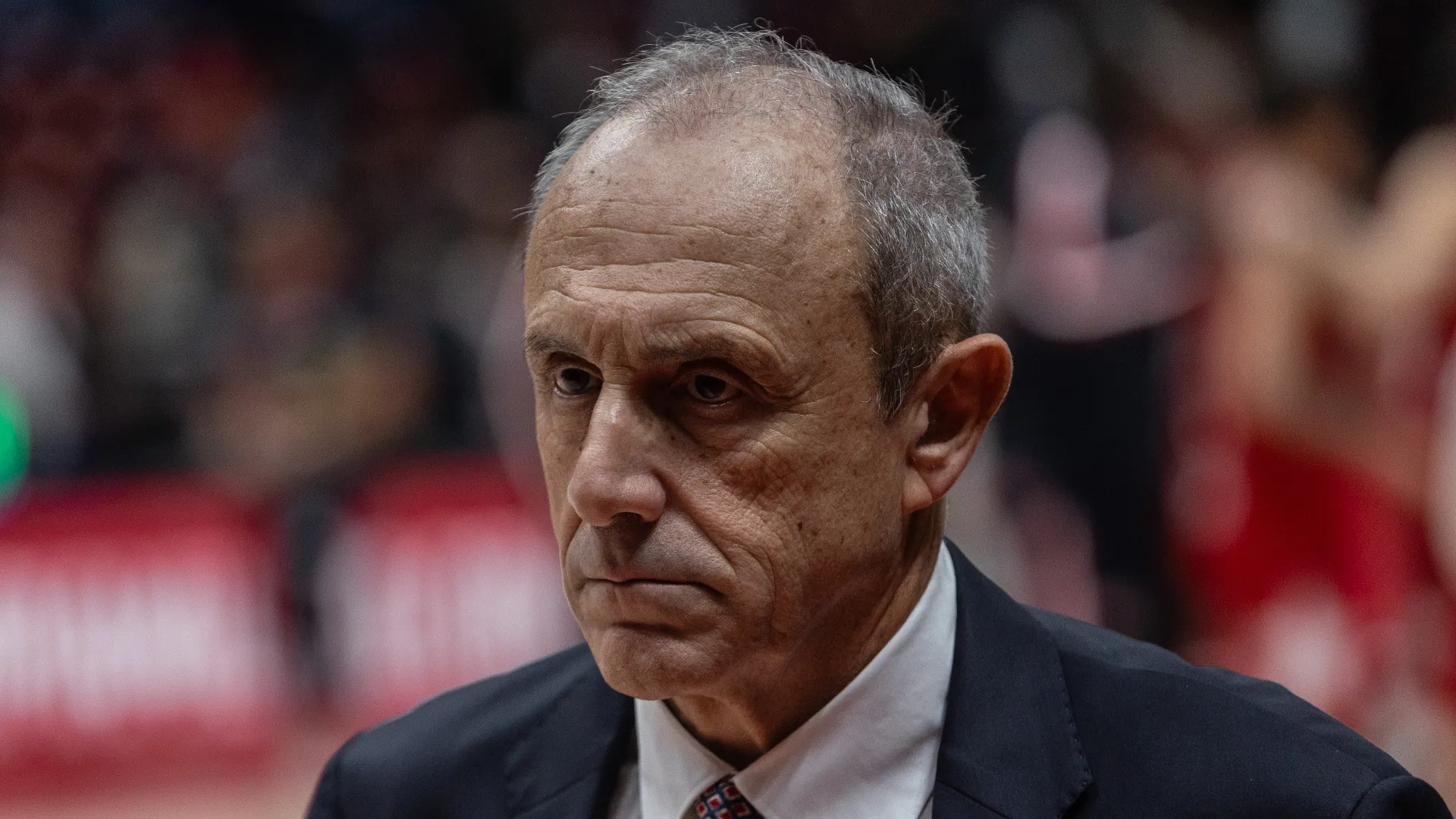

Basaglia. Radikales Denken, optimistisches Handeln, è un omaggio a Franco Basaglia (1924 – 1980) con un ampio ventaglio di contributi sulla psichiatria oggi in Germania e in Italia alla luce della rivoluzione copernicana che lui ha operato.

Franco Basaglia è stato un riformatore radicale della psichiatria nel senso di essere andato alla radice di come affrontare la malattia mentale: il suo è stato un approccio umanistico, convinto che la salute mentale non potesse essere considerata separatamente dalle condizioni sociali. In un tempo nel quale i malati venivano isolati, rinchiusi in manicomi dove si faceva anche ricorso alla violenza, il lavoro di Basaglia sfociò in una legge che porta il suo nome, la 180/1978, la prima al mondo ad aver portato alla chiusura degli istituti psichiatrici.

Il libro Basaglia. Radikales Denken, optimistisches Handeln fa luce sull’impatto del suo pensiero e sugli effetti delle sue azioni. Uscito lo scorso autunno per Psychiatrie Verlag, nel centenario della nascita di Basaglia, solleva inoltre nuove questioni che saranno discusse alla presentazione del libro.

Quando: il 20 maggio dalle 18:00 alle 20:00

Dove: presso la Heinrich-Schulz-Bibliothek, Otto-Suhr-Allee 98, 10585 Berlino

Alla presentazione, lettura e discussione interverranno: Luciana Degano Kieser, psichiatra e curatrice del volume; Gudrun Weißenborn, pedagogista della riabilitazione, ApK Berlin (associazione dei familiari di persone con problemi mentali), e autrice; Lisa Schmidt-Herzog, dottoranda all’Institut IMGWF (istituto di storia della medicina e della ricerca scientifica), Università di Lubecca e autrice.

Ne parliamo con Luciana Degano Kieser*, psichiatria e cocuratrice del volume.

Qual è la genesi del libro che mette insieme contributi dalla Germania e dall’Italia sulla psichiatria nel “dopo Basaglia”?

Innanzitutto il libro è edito da una casa editrice molto nota in Germania, che di solito si rivolge a un pubblico informato, quindi professionisti ma anche familiari e persone con problemi di salute mentale. Dobbiamo precisare che l’organizzazione sanitaria tedesca è profondamente diversa da quella italiana; la discussione su questi temi avviene solitamente in fori specifici, gestiti dalle organizzazioni professionali o di autoaiuto (Selbsthilfe), sia di utenti che di familiari, ma anche da associazioni di persone con interessi specifici in questo ambito o da imprese. Quindi la discussione sulla psichiatria, sulla sua storia e le sue istituzioni non fa parte del dibattito pubblico. In Italia invece, dagli anni ’60, il dibattito ha avuto luogo nella società, nel suo insieme e ha portato a diverse riforme. Si pensi all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (1978), alla legge sulla riforma psichiatrica dei servizi (legge Basaglia 180/1978), avvenute in un’epoca in cui abbiamo avuto anche la riforma della scuola. L’ Italia è stata a lungo uno dei pochi Paesi ad avere scuole completamente integrate per l’inserimento di alunni diversamente abili. Era il 1977. In quegli anni c’è stata anche la riforma del diritto di famiglia (1975) che eliminava la disparità di genere tra i coniugi.

Molte personalità della cultura hanno partecipato al dibattito pubblico su questi temi in italia, non solo sulla qualità dei servizi, ma anche sull’inclusione sociale e sul suo impatto nella società. In Germania il dibattito è stato molto specialistico, anche molto intenso, ma condotto prevalentemente tra esperti, persone con esperienza diretta di problemi di salute mentale, operatori e professionisti, ma anche corporazioni e produttori/ fornitori di servizi.

Questa è la differenza fondamentale nel dibattito sulla psichiatria fra i due Paesi: Per questo il libro vuole, per la prima volta dopo le pubblicazioni degli anni ’80, cercare di aprire un discorso transnazionale, che, al di là delle rispettive strutture sanitarie, proponga di ragionare insieme sui temi sollevati da Franco Basaglia, figura di spicco nel movimento di riforma europeo.

L’eredità di Basaglia è imprescindibile negli attuali dibattiti in psichiatria?

Il libro si propone di riaprire il discorso sui temi della salute mentale, a partire dal pensiero di Basaglia, sottolineandone l’attualitá e la rilevanza nel dibattito contemporaneo sulla e nella psichiatria. Bisogna tener presente che, mentre in Italia, negli ultimi 20 anni, si registra un aumento del numero delle pubblicazioni e dell’interesse pubblico relativi alla figura di Basaglia, in Germania la discussione è rimasta un po‘ ancorata a qualche pubblicazione degli anni ’80, fortemente connotata dalle ideologie dell’epoca. Va detto anche che allora, in quasi tutti i Paesi occidentali, è iniziata una grande ondata di riforme in psichiatria, gestite con modelli attuativi molto diversi. Allora era possibile definire dei fronti opposti, i sostenitori e i detrattori del manicomio. In Germania prevalse la linea dei sostenitori, anche se di fatto i manicomi di allora non ci sono più neanche in Germania, con l’eccezione della psichiatria forense. In Germania, ad esempio a Berlino, abbiamo ancora manicomi criminali, in cui le gli spazi di vita e di cura ricordano i manicomi dl secolo scorso. Nel libro ci sono anche testi di Franco Basaglia, di Franca Ongaro Basaglia e di Franco Rotelli, tradotti per la prima volta in tedesco e che ci introducono nelle diverse sezioni del libro. Ciascun autore scrive dal suo punto di vista. Nel mio contributo affronto il tema del prendersi cura che è, secondo me, uno degli aspetti più interessanti dell’eredità di Basaglia e che va anche al di là delle strutture dell’assistenza, ma è un’etica del prendersi carico dei problemi degli altri, che cambiano nel corso del tempo.

Scorri l’indice del libro:

Quali sono le questioni aperte il libro solleva?

Parliamo innanzitutto dei servizi per la salute mentale. Per quanto riguarda l’Italia, in questo momento i problemi più importanti sono correlati al loro finanziamento. L’Italia spende circa 10 volte di meno rispetto alla Germania per la salute mentale. La struttura territoriale dei servizi italiani compensa in maniera qualitativamente ancora buona la mancanza di fondi, in quanto i servizi italiani sono molto flessibili e questo supplisce in parte alla carenza di risorse e di personale, come ci fa notare nel suo contributo Fabrizio Starace. Se queste andassero al di sotto del già insufficiente stato attuale, non sarebbe più possibile garantire neppure i livelli minimi di assistenza.

In Germania abbiamo il problema opposto, ossia abbiamo moltissime risorse a disposizione, che però non sono coordinate livello centrale e locale, ma sono distribuite nelle diverse corporazioni e istituzioni che gestiscono i settori della salute, senza un piano sanitario vincolante. Il che si traduce nel fatto che in alcuni settori c’è una offerta molto superiore rispetto agli altri Paesi europei mentre in altri, specialmente per le persone con problemi molto gravi, l’offerta è di qualità inferiore, non integrata con quella degli altri settori.

La questione più generale è che cosa sia la psichiatria oggi e quali siano i suoi compiti. Nel libro, ad esempio, Benedetto Saraceno si chiede quale sia oggi un concetto di cura che si possa applicare a una società così complessa e, nel dibattito all’interno del mondo psichiatrico, quali siano i mezzi o le teorie più adeguati ad affrontare nuove domande. Pensiamo all’aumento di aggressività che si manifesta soprattutto nei grandi centri urbani, collegata non soltanto alla salute mentale in senso stretto, ma anche a stili di vita, a nuovi bisogni che emergono, a nuovi problemi sociali. Entrambi i Paesi si confrontano con un maggiore malessere giovanile e con altre culture. Abbiamo in Germania un aumento notevole delle persone che stanno a casa dal lavoro per malattia a causa di problemi psichici. Inoltre la psichiatria si trova spesso confrontata con il compito di dare risposte a questioni che non sono di tipo francamente clinico.

Quali gruppi di popolazione richiedono maggiormente i servizi di salute mentale?

Si nota una maggiore richiesta di servizi sia in Italia che in Germania e in molti Paesi europei da parte dei giovani al di sotto dei 30 anni. Spesso richiedono supporto psicologico, psicoterapeutico o psichiatrico. Per quanto riguarda i disturbi più gravi, quelli che chiamiamo le psicosi, i numeri non sono tendenzialmente molto aumentati ma è aumentato il numero delle persone che sta male nelle grandi città, rispetto a quelle più piccole. Le città di provincia di solito presentano una minore incidenza di persone con problemi molto gravi. Nei setting urbani ci sono correlazioni importanti anche col consumo di sostanze, con una certa qualità di vita, con la frammentazione sociale connessa a povertà ed emigrazione. È certo che da alcuni anni in tutte le grosse città europee questo è un dato con il quale fare i conti. In generale, c’è un aumento della richiesta di servizi e non sempre, sia in Italia che in Germania, questi riescono a modificarsi velocemente così come si modifica il contesto sociale e quindi la domanda.

Questo aumento ha anche una relazione con gli anni della pandemia e dell’isolamento?

La pandemia ha acuito il fenomeno perché ha fatto emergere tutta una serie di criticità nella nostra vita quotidiana e nella società, con cambiamenti radicali nel mondo del lavoro e delle relazioni. Ricordo, ad esempio, che lavorare da remoto è diventato possibile da allora e che molti giovani oggi lavorano stando seduti per ore davanti a un monitor. La vita quotidiana di molte persone si è modificata, è stato quindi un momento cruciale che ha reso visibili i grandi cambiamenti a cui tutti siamo sottoposti. Senza parlare del fatto che ci sono 120 milioni di persone che scappano da sempre nuove zone di guerra, che non sanno dove andare, con i Paesi ad alto reddito che hanno grande difficoltà a gestire questo fenomeno e a supportare le persone più vulnerabili.

Ha toccato il tema migrazioni, che sta a cuore al Corriere d’Italia, testata della comunità italiana in Germania. Quali disagi mentali porta la migrazione?

Se parliamo oggi di migranti dobbiamo dire che ci sono almeno 4 – 5 gruppi molto diversi di persone. Il bisogno di avere un supporto è collegato al motore che spinge una persona a migrare e al successo del proprio progetto migratorio, che dipende inevitabilmente anche dalla comunità accogliente. Oggi le giovani generazioni sanno chiedere aiuto e vogliono utilizzare la crisi o il momento di sconforto per crescere per accumulare sapere su di sé, anche con l’aiuto di un terapeuta. Le persone con problemi gravi, nel momento in cui si accostano a una società estranea, possono percepirla come una minaccia o possono avere enormi difficoltà a trovare un aiuto che consenta loro di curarsi o di prevenire una crisi. L’accesso ai servizi di salute mentale è talora difficile a causa delle barriere linguistiche e dei problemi di accesso alle assicurazioni sociali (in Germania) o al sistema sanitario (in Italia), ma anche dei pregiudizi strutturali. Persone con un disturbo grave possono quindi percepire il proprio stare all’estero come se il proprio progetto migratorio fosse fallito. Soffrendo quindi doppiamente, sia per il fallimento progettuale che per della situazione di disagio del vivere in una realtà che si percepisce come estranea.

C’è chi fugge da situazioni di violenza di natura diversa dalla guerra. Penso alle molte donne che scappano per non subire l’infibulazione, per non essere costrette a matrimoni forzati. Lo vedo spesso nel mio lavoro come consulente per una fondazione (Zentrum Überleben gGmbH) a Berlino che si occupa del supporto e della cura di persone che hanno subito tortura, violenze e scappano da zone di guerra e da conflitti. Sono storie con forme diverse di disagio in cui occorre tenere sempre presente anche il dovere di protezione che va a al di là della nazionalità in senso stretto.

Possiamo forse concludere questa conversazione dicendo che la sfida della psichiatria è quella di avere un’offerta flessibile di servizi che rispondano alle diverse specificità?

Come diceva Basaglia occorrono servizi che si confrontino con la vita vera delle persone che cambia continuamente, perché nulla rimane com’era nel passato. Questo confrontarsi con la vita vera delle persone comporta che i servizi debbano sviluppare la capacità di cogliere il disagio mentale e di muoversi nella società in maniera flessibile. Attivare risorse per strutture che rispondano a bisogni molto più complessi. Abbiamo bisogno anche di centri, di posti letto, di risorse e di personale mobile per interagire con il tessuto sociale dei nostri territori.

*Luciana Degano Kieser, master in Sanità Pubblica, è specialista in psichiatria, terapia sistemica, già incaricata nel Land di Berlino per la salute mentale. Ha esperienza pluriennale nell’assistenza psichiatrica-psicosociale in Germania e in Italia.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-felice-guarda-laptop-personale.jpg)

ddd-1763990389998.jpeg--una_partita_di_monopoly_a___torino__da_oggi_e_realta.jpeg?1763990390034#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)