L’Assegno d’inclusione del Governo Meloni arriva a -40% beneficiari rispetto al Reddito di cittadinanza

Gli ultimi dati Istat hanno parlato chiaro. Dal 2019, la povertà è aumentata a ritmi vertiginosi: oggi quasi 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta in Italia, pari al 9,8% della popolazione. Il dato medio del 2024 resta stabile rispetto all’anno precedente, ma nasconde due record negativi: i minori poveri salgono a quasi 1,3 milioni (13,8%), valore massimo dal 2014, e gli adulti tra i 35 e i 64 anni raggiungono il 9,5%, la quota più alta di sempre. Fra i giovani di 18-34 anni la quota è all’11,7% e fra gli over65 al 6,4%. Le famiglie con tre o più figli, poi, sono le più penalizzate: quasi una su cinque è in povertà assoluta.

Possiamo dire, usando le parole della sociologa Chiara Saraceno, che “nonostante la ripresa dell'occupazione e la riduzione dell'inflazione, il forte aumento della povertà generato dall'onda lunga della crisi finanziaria del 2008 e successivamente dal Covid 19 è diventato un fenomeno strutturale”.

Ma se il Pil aumenta e l’occupazione cresce, come mai la povertà non diminuisce e ci sono poveri sempre più poveri? E che cosa possiamo fare?

La risposta alla prima domanda è molto semplice: il Pil cresce, ma l’aumento del reddito riguarda solo le classi più abbienti, mentre chi sta male sta peggio di prima, e il fenomeno è destinato a ripetersi anche in futuro Come mostra l’Allegato sugli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes) preparato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che accompagna il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la disuguaglianza del reddito netto, misurata dal rapporto fra il reddito disponibile equivalente del 20% più ricco della popolazione e quello del 20% più povero, è aumentata nel 2023 da 5,3 a 5,5 e si stima che tale aumento sia continuato anche nel biennio 2024-2025, raggiungendo il valore di 5,7. Le previsioni indicano poi una stabilità della disuguaglianza nel periodo 2026-2028. Analogamente, dopo due anni di calo, nel 2023 l’indice di Gini (che misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra tutte le persone) è tornato a salire a 0,33, riportandosi sul livello del 2019. Anche per questa misura si prevede una stabilità negli anni 2024-2028 sui livelli registrati per il 2023.

L’economista Pietro Galeone, sul Fatto Quotidiano, riporta che, secondo i dati Eurostat, l’Italia è il quarto Paese Ue per disuguaglianza di reddito, il più disuguale tra i Paesi europei più grandi. E afferma:

“Forse converrebbe seguire i colleghi europei che promuovono la prima Strategia anti-povertà Ue, pensata per sviluppare politiche di welfare robuste con l’ambizioso obiettivo di azzerare la povertà entro il 2050. Per farlo, servono investimenti per ridurre disuguaglianze, serve garantire a tutti i cittadini un’esistenza dignitosa e servizi accessibili: da un’istruzione di qualità a politiche attive del lavoro inclusive fino a un sistema di reddito minimo adeguato. Ma soprattutto serve una mentalità attenta all’intera distribuzione di redditi e ricchezze, che sappia cogliere il valore di una crescita sostenibile e inclusiva oggi, per essere più forti contro i rischi di domani”.

Come si legge della Dilexi te di Papa Leone XIV: “Ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo sviluppo umano integrale. È aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade è che nascono nuove povertà.

Il Rapporto ASviS 2025, presentato ieri alla Camera, segnala che l’indicatore composito riferito al Goal 10 dell’Agenda 2030 elaborato dall’Alleanza sulla base di dati ufficiali, si colloca nel 2024 a un livello addirittura inferiore a quello del 2010, come fa anche quello relativo alla povertà. Inoltre, nel Rapporto si avanzano numerose proposte per cambiare direzione. Innanzitutto, è necessario e urgente operare una redistribuzione del carico fiscale in senso progressivo e ambientale, riforma raccomandata in particolare dal Consiglio dell’Ue, dal Fmi e dall’Ocse. Numerose proposte sono già disponibili, ma è indispensabile operare una scelta di sistema e rinunciare a sfruttare il fiscal drag (l’aumento automatico delle tasse dovuto all’inflazione) per mantenere l’equilibrio di finanza pubblica.

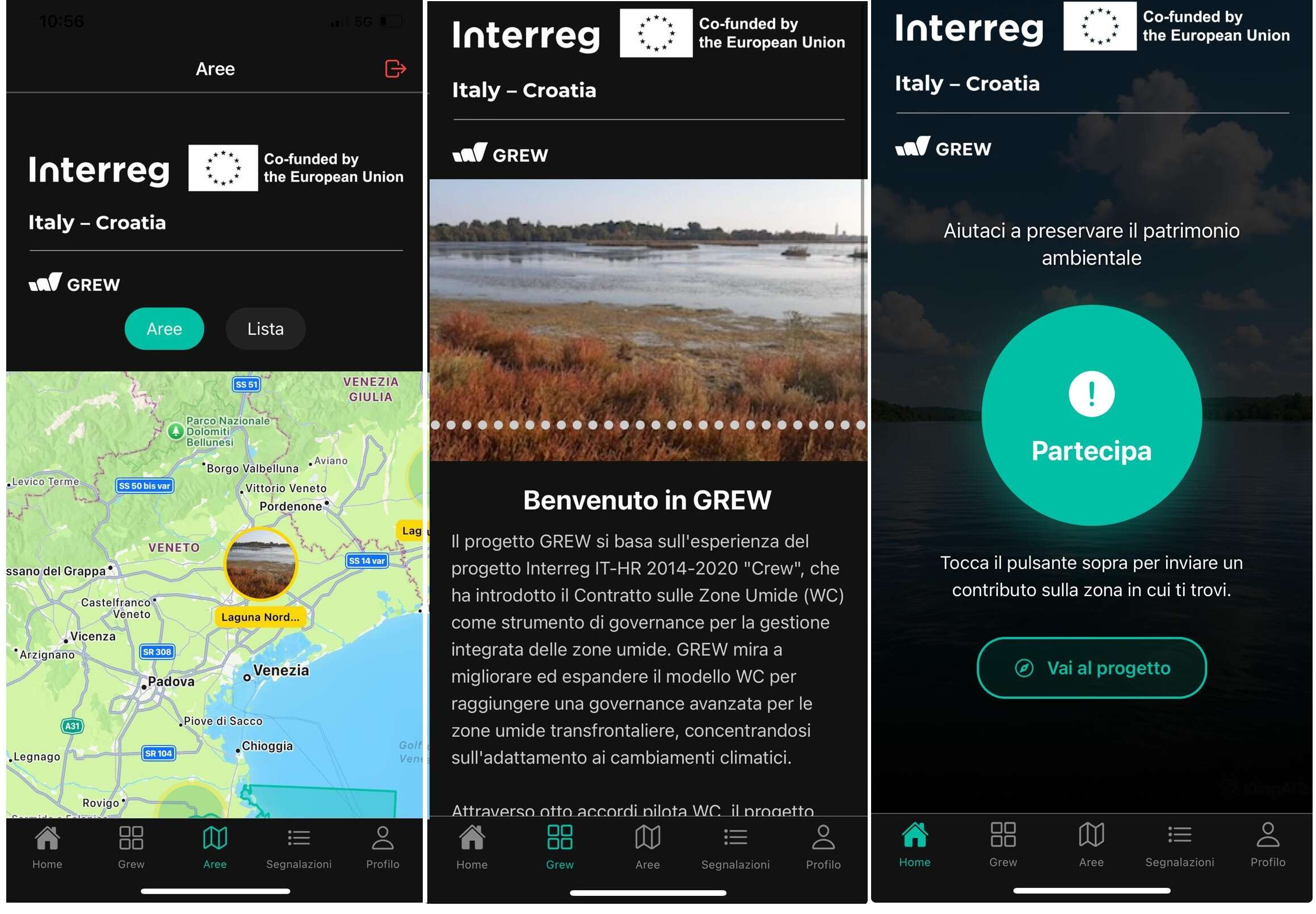

La povertà, specialmente quella minorile, il precariato e il lavoro povero, vanno poi contrastati seriamente rivedendo gli strumenti scelti per sostituire il Reddito di Cittadinanza. Il Rapporto Caritas 2025 sottolinea come l’Assegno d’inclusione (Adi) abbia portato alla drastica riduzione della platea di beneficiari del 40-47%, che non si è tradotta in un miglior indirizzamento delle risorse economiche verso i più fragili fra i fragili. Inoltre, si legge, “nel 2024, con l’attivazione dell’Adi, l’Italia è diventata l’unico Paese europeo senza una misura di reddito minimo rivolta a tutti i poveri in quanto tali e non solo ad alcune categorie, come le famiglie con figli o senza componenti occupabili”. Si è passati, in sintesi, dal principio dell’universalismo (aiutare tutti i poveri) a quello della categorialità familiare (aiutare solo alcuni poveri, individuati in base alle caratteristiche della loro famiglia).

Tra i motivi della persistenza della povertà c’è il tema lavoro. È vero che c’è una ripresa dell’occupazione, ma questa è affiancata dalla diffusione del lavoro povero e di bassi salari: la povertà continua a colpire pesantemente anche chi ha un lavoro, in particolare le famiglie di operai, e cresce anche tra i precari a partita Iva. C’è poi un basso tasso di occupazione femminile, unito alla difficoltà a conciliare cura familiare e un'occupazione. Saraceno sottolinea anche la mancanza di politiche attive del lavoro adeguate, ricordando il flop del Sostegno formazione lavoro. Infine, la questione abitativa, che continua a essere ignorata: l'incidenza è più alta nelle grandi città al centro delle aree metropolitane, dove di norma il costo delle abitazioni è più alto, che nei Comuni alla periferia di queste aree o al di fuori di esse, e anche molto più alta tra chi vive in affitto rispetto a chi vive in proprietà.

Il Rapporto ASviS evidenzia che, in Italia, il tasso di occupazione, seppur in crescita, rimane comunque il più basso di tutta l’Unione europea (62,2% nel 2024). Peraltro, esso sta crescendo non solo per l’aumento degli occupati, ma anche per la riduzione della popolazione in età da lavoro, così come ha riconosciuto anche il Governo nel Piano strutturale di bilancio. Vanno dunque potenziate le politiche attive per l’occupazione stabile e di qualità, e ridotte le fragilità sociali e occupazionali di donne, giovani, immigrati e di chi è ai margini della società. Di fronte alle trasformazioni del mercato del lavoro - automazione, transizione ecologica e invecchiamento demografico - è necessario un ripensamento delle politiche occupazionali, con attenzione particolare alla formazione continua e all’inclusione giovanile. Ovviamente, l’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida centrale, per questo è cruciale sostenere l’invecchiamento attivo, garantendo formazione continua e condizioni lavorative adeguate per i lavoratori e le lavoratrici senior.

Al contempo, bisogna coinvolgere di più le fasce oggi sottoutilizzate: giovani, donne e stranieri. Per i/le giovani sono fondamentali orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Per i/le cittadini/e stranieri/e serve una gestione più strutturata dei flussi migratori, con percorsi di integrazione, riconoscimento delle competenze e stabilizzazione, anche mettendo in atto percorsi formativi mirati per costruire le competenze mancanti, sia nel Paese di origine che in Italia. L’attuale strumento principale, il “Decreto Flussi”, va superato: è necessario passare da una logica emergenziale a una strategia strutturale, che renda l’Italia attrattiva per lavoratrici e lavoratori qualificati, puntando su formazione, inclusione e prospettive di lungo periodo. È fondamentale promuovere una reale transizione generazionale nelle imprese, anche attraverso meccanismi di staffetta tra senior e giovani, con programmi di tutoraggio e trasferimento delle competenze.

Per un salto di qualità, serve un investimento strutturale che affronti in modo integrato le criticità del mercato del lavoro italiano, compresa la dinamica salariale, che non riguarda solo il cosiddetto “lavoro povero”, ma anche la fascia medio-alta condizionata da un gravoso onere fiscale. Tale dinamica va letta anche alla luce delle transizioni in corso, che richiedono politiche di lungo periodo su produttività, innovazione e capitale umano. Dunque, così come sono molteplici le cause di questo fenomeno, che andrebbero attentamente indagate, diversi devono essere gli interventi da attuare, a partire da azioni che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese e la produttività, migliorino le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, favoriscano un sistema di relazioni industriali più ordinato e orientato alla tutela della contrattazione collettiva di qualità.

Il giornalista Federico Fubini evidenzia, in un articolo sul Corriere della Sera, che siamo il Paese dell’area euro nel quale si è perso più valore reale dei salari (cioè al netto dei prezzi) e per le buste paga minori è anche peggio, perché su di esse le spese alimenti pesano di più, con l’inflazione alimentare che corre più di quella generale. Secondo la Bce, il potere d’acquisto delle buste paga è sceso del 5,8% dalla fine del 2021 alla primavera di quest’anno. “Il paradosso”, osserva Fubini, “è che tutto questo non succede in una fase recessiva. Negli ultimi cinque anni l’economia è cresciuta, solo che i lavoratori dipendenti non se ne sono accorti. Qualcun altro, necessariamente, deve dunque aver catturato i frutti di tutta questa crescita in una profonda redistribuzione dal lavoro verso altre direzioni”.

Il Rapporto ASviS sottolinea anche la necessità di promuovere maggiore equità di genere nell’accesso al lavoro. I dati confermano che in Italia le donne, pur registrando performance migliori nei percorsi di istruzione anche più elevati, vengono assunte meno, segregate in settori tradizionalmente femminili e con qualifiche più basse, limitando così lo sviluppo di potenzialità che restano inespresse. Per affrontare in modo efficace un problema così persistente è necessario disegnare e attuare un Piano integrato e sistemico per l’occupazione femminile, da declinare sia a livello nazionale che regionale, con obiettivi quantitativi, scadenze temporali, risorse finanziarie strutturali e non occasionali dedicate e responsabilità istituzionali esplicite, in linea con gli impegni europei assunti al Vertice sociale di Porto (2021). Va poi resa operativa la Valutazione d’Impatto di Genere delle politiche che dovrebbe essere introdotta, per legge, nei prossimi mesi.

Infine, una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro non può prescindere da una redistribuzione paritaria in famiglia dei carichi di cura e da una rete territoriale di servizi adeguata, economica e di prossimità. Occorre dunque colmare i divari territoriali nell’accesso a servizi educativi per la prima infanzia, assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti; incentivare le imprese ad adottare misure di conciliazione, a partire dal lavoro agile; estendere la durata e l’indennità del congedo di paternità, affinché diventi uno strumento reale di condivisione paritaria, non solo simbolico. Gli interventi su povertà, disuguaglianze, lavoro, parità di genere e tutela dei più fragili sono non solo una urgenza impellente per il nostro Paese, ma anche la via indicata dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile, a partire dal Goal 1 “Sconfiggere la povertà”, con il suo Target 1.2 (dimezzare entro il 2030 le persone in povertà in base alle definizioni nazionali), dell’Agenda 2030 dell’Onu. Un’Agenda per le generazioni presenti e future. Perché, come affermato da Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà, “ignorare che la povertà sia diventata ormai una realtà strutturale significa non prendersi cura di chi non ce la fa e, contemporaneamente, compromettere il futuro di intere generazioni”.

Quest’articolo è pubblicato in collaborazione con l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS)

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184522.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184524.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184518.jpg)

-1761333925581.jpg--moncalieri__a_100_anni_torna_a_camminare_dopo_la_frattura_del_femore___ringrazio_di_cuore_i_medici_che_mi_hanno_aiutata_.jpg?1761333926178#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)