I dati sullo spreco alimentare in Italia migliorano, ma il problema è ancora reale

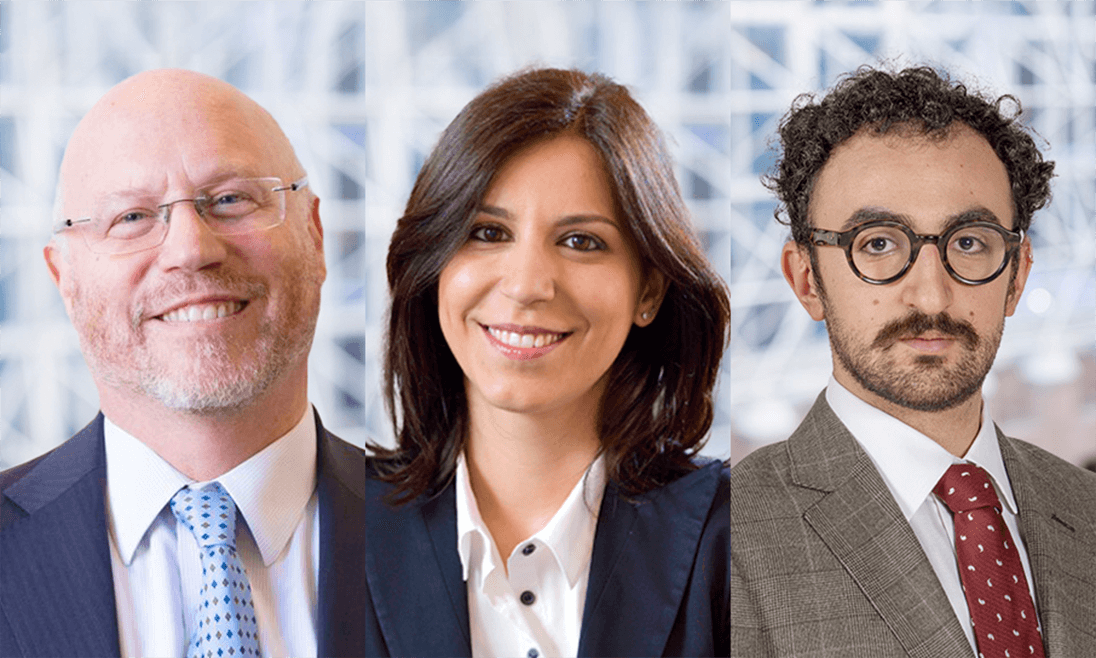

«Sprecare, gettare via delle risorse buone, ha un impatto sull’ambiente e sulla società»: partendo da questa riflessione Andrea Segrè, agroeconomista e direttore scientifico dell’osservatorio internazionale Waste Watcher su cibo e sostenibilità nonché fondatore della campagna Spreco Zero, ha presentato pochi giorni fa allo Spazio Europa di Roma, assieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti e ricercatori, il nuovo Cross Country Report 2025 – Il caso Italia II redatto dall’osservatorio.

Un documento prezioso, che ci aiuta a fotografare la situazione dello spreco nel nostro Paese e a confrontarla con quella internazionale, per trarre da questa analisi considerazioni e stimoli utili a migliorare i nostri comportamenti di consumo, come auspicato anche dalla sesta Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari istituita dalle Nazioni Unite e indetta per oggi lunedì 29 settembre.

L’osservatorio è nato nell’ambito della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, che è a sua volta un progetto di Last Minute Market, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari (Distal) di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e che è anche l’unica campagna permanente di sensibilizzazione in Italia sul tema dello spreco alimentare. L’osservatorio si concentra in particolare sui comportamenti domestici e attraverso un’analisi statistica con metodo Cawi (Computer Assisted Web Interviewing) realizzata nell’estate 2025 intervistando un campione di mille casi, rappresentativi della popolazione generale italiana, ha potuto raccogliere dati significativi sulla situazione del nostro Paese, ponendoli a confronto con quelli storici e con quelli internazionali.

Il dato mondiale è il primo presentato dal rapporto, ed è una cifra che colpisce: ogni anno infatti a livello globale si sprecano 1,05 miliardi di tonnellate di cibo, l’equivalente di un terzo della produzione alimentare totale. Questo 33 per cento si divide in un 13–14 per cento nella fase di produzione e raccolta e un 19 per cento a sua volta composto da queste tre categorie: vendita al dettaglio (12 per cento), ristorazione (28 per cento) e famiglie (60 per cento).

Calcolando la media mondiale pro capite, ogni singola persona getta 79 chilogrammi annui: uno scandalo, se si pensa ai 673 milioni di persone che soffrono la fame e ai 2,3 miliardi di persone che vivono in condizioni di insicurezza alimentare. Non possiamo ignorare quanto il tema sia urgente e pressante in questo preciso momento storico pensando alla situazione della popolazione palestinese, ma il report ci ricorda che la fame continua a riguardare anche interi continenti come l’Africa (20,2 per cento della popolazione) e l’Asia (6,7 per cento).

Oltre che sociale, etico e morale, quello dello spreco è anche un problema ambientale ed economico: causa infatti il dieci per cento delle emissioni globali di gas serra (cinque volte quelle generate dall’aviazione), determina a cascata lo spreco di un quarto dell’acqua dolce utilizzata in agricoltura (circa 250 chilometri cubi, l’equivalente del fabbisogno idrico annuo dell’intera popolazione mondiale), determina l’inutile coltivazione del 28 per cento dei terreni agricoli (1,4 miliardi di ettari, una superficie pari a quattro volte l’Unione europea) e costa mille miliardi di dollari all’anno (un valore equivalente a quello di circa quattro milioni di case in Italia).

Spostandoci sulla situazione italiana, il dato individuale settimanale è risultato pari a 555,8 grammi: ad agosto 2024 era 683,3, dunque un miglioramento del 18,7 per cento, ma è un dato comunque superiore a quelli registrati nel 2023 in Germania (512,9), Paesi Bassi (469,6), Francia (459,9) e Spagna (446,5). Occorre ricordare che l’obiettivo fissato dall’Onu al punto 12.3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel 2015 è quello di «dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese quelle del post-raccolto», in termini numerici si tratta quindi di raggiungere un valore di 369,7 grammi pro capite.

Un obiettivo che è parso difficilmente raggiungibile all’Unione europea, che con la direttiva 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 è intervenuta sulla Direttiva 2008/98/CE (Waste Framework Directive) stabilendo dei precisi valori a cui tendere.

Considerando infatti che «malgrado la crescente consapevolezza riguardo all’impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari […] la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo nella misura necessaria per compiere progressi significativi verso il conseguimento del traguardo dell’OSS 12.3», la direttiva ora indica come obiettivi da conseguire a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030 la riduzione degli scarti alimentari derivanti dalla trasformazione e dalla fabbricazione nella misura del 10 per cento rispetto alla media annuale tra il 2021 e il 2023, e la riduzione di quelli pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 per cento rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023. La media dei valori di questi tre anni indicati come dato storico nel Report Waste Watcher si attesterebbe su 609 grammi, ridotti del trenta per cento porterebbero quindi l’obiettivo a circa 426 grammi, 56,6 grammi in più di quello quantificato da Agenda 2030. Da un lato un ridimensionamento dell’obiettivo, dall’altro un’indicazione giuridicamente vincolante che finora mancava a livello europeo.

L’Europa comunque non è distante dal problema e continua a lavorare su misure che possano agevolare il miglioramento, come ha confermato durante la presentazione del report l’intervento di Fabrizio Spada, responsabile relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia: «L’Unione europea sta cercando di approntare una legislazione che possa portare a minori sprechi alimentari, migliorando la logistica dello spostamento dei cibi e chiarendo le differenze tra il “consumare entro” piuttosto che altre indicazioni in etichetta relative alla scadenza dei cibi, perché le persone tendono a fare molta confusione su questo tema. […] Il contesto internazionale in questo momento ci ricorda che lo spreco alimentare non è un tema isolato, è strettamente legato alla crisi climatica, alla geopolitica, ai mercati globali e alle sfide energetiche. La guerra in Ucraina e l’instabilità nei mercati internazionali hanno reso ancora più evidente l’urgenza di garantire catene di approvvigionamento resilienti e sistemi alimentari sostenibili, per cui il messaggio che vogliamo lanciare questa mattina è abbastanza chiaro: non basta la consapevolezza, serve un cambiamento culturale profondo e diffuso e in questo senso l’Unione europea si impegna e vuole lavorare».

Anche Maurizio Martina, direttore generale aggiunto Fao, ha ribadito l’importanza di un intervento efficace sull’assetto logistico e distributivo. «Serve certo maggiore consapevolezza, ma servono anche cambiamenti strutturali nel sistema, oltre che sul piano dell’atteggiamento degli individui. Nel corso del G20 Agricoltura attraverso il SOFI (il report “The State of Food Security and Nutrition in the World 2025” redatto da FAO, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, World Food Program e World Health Organisation, ndr) abbiamo messo in rilievo la strategicità di un lavoro intorno allo spreco ma anche alle perdite alimentari, per intervenire sul tema collegato della prevenzione del rincaro dei prezzi e abbiamo sottolineato quanto sia strategico lavorare sulle infrastrutture di stoccaggio anche nei Paesi più fragili, e sulla catena del freddo. Un adeguato stoccaggio delle produzioni significa un approvvigionamento costante e stabile, quindi un aiuto alla stabilità dei prezzi e in definitiva alla sicurezza alimentare delle comunità, soprattutto nei Paesi più fragili. In questa direzione deve andare la trasformazione sostenibile ed equa dei mercati alimentari, perché impatta direttamente sulla sicurezza alimentare. Perdite e sprechi alimentari sono due facce della stessa medaglia».

Tornando ai dati contenuti nel report Waste Watcher, le tre categorie di cibo che finiscono maggiormente nei rifiuti sono la frutta fresca (22,9 grammi), le verdure (21,5 grammi) e il pane fresco (19,5 grammi) e tra le giustificazioni date dagli intervistati le più gettonate sono state: «frutta e verdura conservate in frigo e portandole a casa vanno a male» (38 per cento), «me ne dimentico e scade/si deteriora» (34 per cento), «ho paura di non avere a casa cibo a sufficienza» (33 per cento) e anche «ci sono troppe offerte» (31 per cento).

Su questi aspetti si è focalizzato l’intervento di Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e promotrice della legge 166/2006 (“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”), una norma che ha segnato un’importante svolta nella facilità di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari grazie alla riduzione degli adempimenti burocratici. «Se dobbiamo fare il punto sui risultati raggiunti in ormai dieci anni di legge 166, questa ha consentito di aumentare la varietà dei beni recuperati, a partire proprio da quelli che si sprecano di più anche tra le mura domestiche – prodotti freschi, frutta e verdura, alimenti cotti non somministrati, i più difficili da recuperare –, ma anche i punti del recupero, seguendo le stesse economie di scala che ci vengono proposte nella vita privata. Le regole ci sono, non ci sono più scuse, la legge premia fiscalmente, ma dobbiamo ancora lavorare sulla logistica».

La rilevazione ha preso in esame anche l’atteggiamento delle persone nei confronti di strategie di acquisto e comportamenti antispreco: mangiare prima il cibo deperibile e congelare i cibi che non si possono consumare a breve sono risultati i più importanti tra i consigli proposti e quelli più facilmente adottabili nel futuro.

Calando l’analisi nella situazione politica e ambientale, è stato rilevato che un terzo degli intervistati, considerando le tensioni commerciali internazionali, tende a privilegiare prodotti made in Italy, il 22 per cento previlegia prodotti locali e a chilometro zero, il dieci per cento privilegia i prodotti più economici, indipendentemente dalla loro provenienza, mentre un quinto degli intervistati ha dichiarato che le sue scelte restano indipendenti dal contesto internazionale. Il 66 per cento del campione invece ha aumentato o tenuto alta l’attenzione sull’ambiente e un italiano su due presta più attenzione all’impatto ambientale dei prodotti alimentari che acquista.

Tornando ai dati generali, va comunque sottolineato che il 59 per cento degli intervistati dichiara che «in famiglia sono attentissimi a non sprecare niente», e l’84 per cento afferma di sprecare meno di una volta a settimana. Spiega Andrea Segrè: «Le pressioni economiche, in particolare l’inflazione che questa estate ha colpito fortemente i generi alimentari (+ 3,7 per cento) possono aver suggerito alle famiglie acquisti più ponderati e una maggiore attenzione alla prevenzione degli sprechi. L’utilizzo di strumenti semplici e mirati, come lo Sprecometro, strumento di autovalutazione e monitoraggio dello spreco domestico, permette di attivare trasformazioni comportamentali durature, contribuendo a consolidare comportamenti virtuosi: quindi un percorso concreto verso la riduzione del 50 per cento dello spreco alimentare entro il 2030. Trasformazione “strutturale” è anche l’atteggiamento dei cittadini nei confronti dello spreco: un rinnovato senso di giustizia, responsabilità e interconnessione globale. La sfida dei prossimi anni sarà rafforzare questa tendenza, affinché il traguardo del 2030 non resti un auspicio, ma diventi un risultato condiviso».

Incoraggiante in questi termini l’analisi declinata per fasce d’età: la generazione Zeta infatti riutilizza maggiormente gli avanzi (più dieci per cento rispetto alla media), condivide il cibo (più cinque per cento), acquista frutta e verdura di stagione (più due per cento) e presta maggior attenzione all’impatto ambientale (più due per cento). «La GenZ, quindi – sottolinea Andrea Segrè – risulta un vero e proprio motore di sostenibilità sia per smussare gli aspetti critici legati alla gestione degli alimenti sia per trasmettere e amplificare quelli positivi centrati sulla digitalizzazione, la relazione e la sostenibilità. Le politiche pubbliche per contrastare lo spreco alimentare e promuovere diete sane e sostenibili devono introdurre l’uso diffuso di strumenti digitali, integrando piattaforme come appunto lo Sprecometro nei programmi di educazione alimentare. La vera sfida è trasformare il caso della Gen Z in pratica diffusa, capace di coinvolgere le generazioni meno digitali, le fasce più vulnerabili e naturalmente le generazioni future».

Molto interessante anche il focus sulla ristorazione: la gestione di ciò che resta nel piatto del ristorante infatti è un tema che caratterizza il nostro Paese in termini non sempre positivi. Solo il 32 per cento degli intervistati chiede di portare a casa gli avanzi (comunque in aumento del cinque per cento rispetto al 2024), e il dieci per cento dichiara di non farlo «perché mi imbarazza chiedere di portarli a casa». Il 42 per cento dichiara anche che il ristorante o locale non propone mai di portare a casa il cibo avanzato. Tuttavia un dato molto positivo è stato registrato dalla rilevazione, come sottolineato anche dal presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani, ovvero quando si chiede di poter portare a casa il cibo avanzato il 97 per cento dei locali risulta attrezzato (di questi nel 49 per cento dei casi il personale stesso ritira il cibo avanzato e lo inserisce in appositi contenitori, nel 48 per cento invece fornisce direttamente al tavolo le box dove inserire il cibo avanzato). Aggiunge Stoppani «Rimane purtroppo l’indifferenza dei consumatori, condizionati da forme di imbarazzo sulle quale occorrerebbe una norma sociale e sulla quale evidentemente c’è un tema di sensibilizzazione».

In conclusione, come sottolinea Luca Falasconi, coordinatore del Rapporto Waste Watcher-Il caso Italia, «i dati Waste Watcher sembrano restituire una trasformazione culturale che viaggia in profondità. Il contesto internazionale alimenta una nuova attenzione al valore delle risorse, e in particolare al cibo. Ogni giorno immagini di carestie e fame – da Gaza o da altri teatri di conflitto – entrano nelle nostre case risvegliando la nostra sensibilità, un rinnovato senso di giustizia, insieme alla consapevolezza di una interconnessione globale che chiama in causa e rende responsabili tutti i cittadini del mondo».

L'articolo I dati sullo spreco alimentare in Italia migliorano, ma il problema è ancora reale proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)