Quando l’innovazione è donna: primo censimento dei brevetti femminili tra il 1861 e il 1939

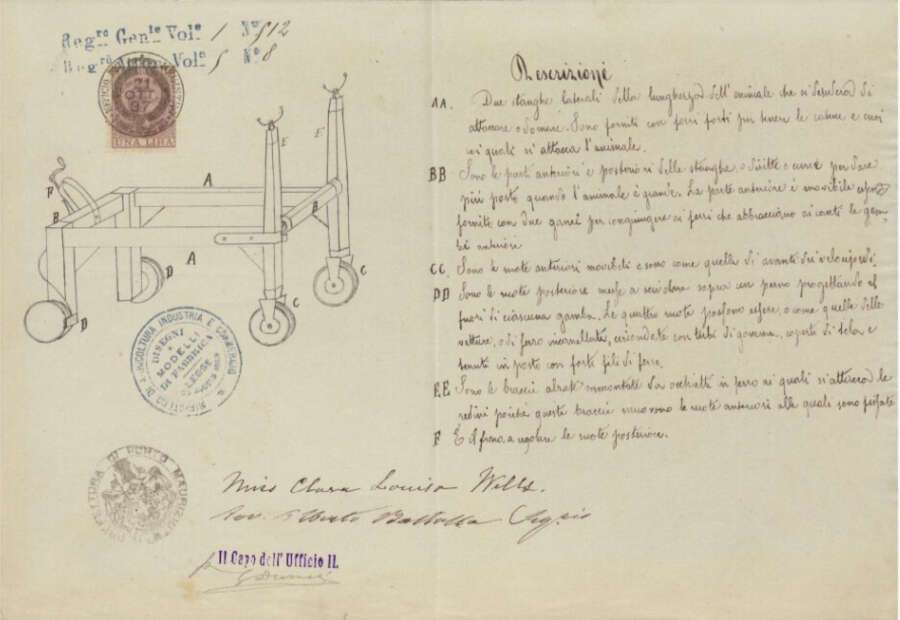

Dietro le grandi narrazioni dell’industrializzazione italiana c’è una folla silenziosa di inventrici dimenticate. Donne che, tra il 1861 e il 1939, hanno firmato brevetti in ogni settore – dalla meccanica alla chimica, dalla tessitura all’alimentazione – sfidando leggi, pregiudizi e un sistema che le voleva escluse dal progresso tecnico.

Una ricerca dell’Università di Pisa, pubblicata sulla rivista internazionale Business History, restituisce visibilità a queste protagoniste. Coordinato da Marco Martinez, docente di Storia economica, lo studio è il primo censimento sistematico dei brevetti femminili italiani tra Unità e Seconda guerra mondiale.

Dai 330.000 brevetti depositati in quegli anni, 1.878 portano la firma di una donna: appena lo 0,7% del totale, ma abbastanza per raccontare un’altra storia dello sviluppo industriale italiano.

La prima si chiamava Rosa Predavalle ed era di Genova. Nel 1861 brevettò l’Armonitone, un pianoforte con sordino pensato per suonare in modo più controllato. Il suo nome apre simbolicamente la storia delle donne italiane nell’innovazione, un cammino fragile, ma costante, che attraversa settori e classi sociali, dalle officine alle cucine.

Fino agli anni Venti, il numero di brevetti femminili crebbe di pari passo con quello maschile. Poi arrivò il Fascismo, e con esso una politica che riportò le donne nella sfera domestica, soffocando il potenziale creativo femminile.

Dalla meccanica all’industria tessile, dai trasporti agli armamenti, fino alle innovazioni per la casa, la varietà delle invenzioni censite mostra quanto ampio fosse l’orizzonte tecnico delle inventrici italiane.

Nel 1918 Francesca Giuseppa Sillani brevettò una tenda da campo per l’esercito, mentre Lina Holzer, nello stesso anno, ideò un economizzatore di combustibile per migliorare l’efficienza dei fornelli e degli impianti di riscaldamento: un’anticipazione della sensibilità energetica che oggi chiameremmo sostenibile.

Altre, come Eufrasia, Marcantonia, Ersilia e Melvenia, si mossero tra industria e quotidianità, progettando strumenti per filatura, apparecchi di riscaldamento, utensili per la casa e congegni meccanici destinati all’uso quotidiano.

Le province del triangolo industriale – Milano, Torino, Genova – furono i principali centri di attività brevettuale, seguite da Roma e Napoli. Ma anche città manifatturiere come Udine, Bergamo, Pisa, Firenze e Salerno si distinsero per vivacità e originalità, specialmente nei settori tessili e serici.

La Toscana, in particolare, emerge come laboratorio di idee.

A Pisa, Rosa Pelucchi brevettò nel 1869 un sistema di tiratura dei bozzoli; nel 1877 Carolina Cappelletto Pizzorni registrò un “sugo al magro”, innovazione alimentare in un’epoca in cui la conservazione dei cibi era ancora una sfida tecnica. Giovanna Bottari, nel 1890, ottenne un brevetto per la “Soda Champagne”, una bevanda gassata classificata come preparato sanitario.

A Firenze, Francesca Cremonesi ideò un cuscinetto a rulli per veicoli ferroviari, segno di competenza tecnica avanzata. Adelaide Marchi inventò invece una tombola per ciechi, coniugando ingegno e sensibilità sociale, mentre Lina e Italo Spinetti registrarono francobolli da lutto e per tassa pubblicitaria. Anna Alessandrini, infine, sviluppò un sistema di materiali didattici per insegnare aritmetica a persone con disabilità cognitive, anticipando la pedagogia inclusiva.

«Queste donne furono vere e proprie imprenditrici della creatività – spiega Marco Martinez, docente di Storia economica all’Università di Pisa – capaci di trasformare idee in soluzioni tecniche e di sfidare barriere legali, culturali e sociali. La nostra ricerca mostra come le dinamiche di genere abbiano inciso profondamente nei processi di innovazione e come il legame tra industrializzazione, cultura e diritti sia stato decisivo nel determinare le opportunità delle donne. Ma le discriminazioni di ieri continuano a lasciare tracce nel presente: ancora oggi, in Europa, solo il 16% dei brevetti porta il nome di una donna».

La ricerca dell’Università di Pisa non è solo un esercizio di memoria, ma un invito a ripensare il concetto stesso di innovazione.

Le donne che brevettavano nel XIX secolo non avevano accesso ai grandi capitali né a reti professionali consolidate, eppure ideavano, sperimentavano, cercavano soluzioni pratiche e sostenibili per migliorare la vita quotidiana.

Il loro contributo, ora documentato, mostra che l’innovazione non è solo una questione di tecnologia, ma anche di inclusione: dare voce a tutte le menti, perché il progresso – quello vero – è sempre una storia collettiva.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184690.jpg)

-1761835389691.jpg--il_direttore_artistico__della_rassegna__natalia_lucia_bonello__foto_flart_.jpg?1761835389759#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)