Rifiuto organico: migliorare la qualità delle raccolte e l'efficienza del trattamento per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio

La componente organica del rifiuto urbano, data degli scarti alimentari (umido) e dal verde, è più di un terzo dei rifiuti urbani – circa 10 milioni di tonnellate all’anno, il 34,7% dei rifiuti urbani prodotti- e contribuisce per il 41,2% al tasso di riciclaggio del Paese. Il suo tasso di riciclaggio effettivo è dell’80,9%. Eppure, la sua gestione si trova oggi al centro di un paradosso: mentre dovrebbe trainarci verso gli obiettivi europei di economia circolare e decarbonizzazione, grazie al recupero di materia e alla produzione di combustibile rinnovabile, è al centro di un accesso dibattito, tra mercato e prossimità. Con il risultato che gli investimenti sono fermi.

Gli impegni europei: riciclaggio dei rifiuti urbani e produzione di carburanti rinnovabili

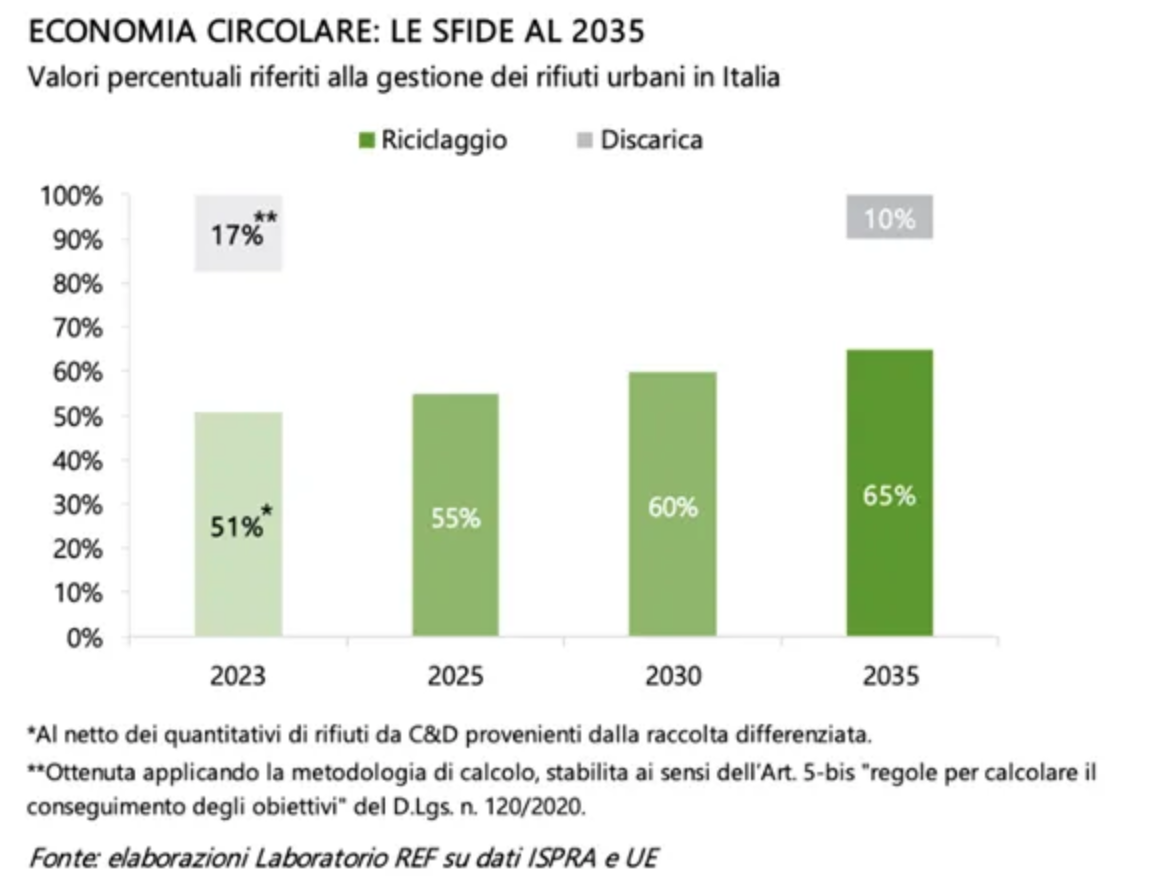

L’Europa ci chiede uno sforzo considerevole: entro il 2035 dovremo riciclare almeno il 65% dei rifiuti urbani e ridurre lo smaltimento in discarica al massimo al 10%. Tradotto in numeri concreti per l’Italia, significa ridurre il ricorso alla discarica di almeno 7 punti percentuali e di incrementare il tasso di riciclaggio di almeno 14 punti percentuali rispetto ai livelli attuali (50,8%). Un obiettivo ambizioso, ma non irraggiungibile, a condizione di gestire nel modo più efficace ed efficiente i rifiuti prodotti, massimizzando appunto il recupero di materia e la produzione di energia.

Tuttavia, negli ultimi anni, la forbice tra quanti rifiuti raccogliamo in modo differenziato e quanti ne ricicliamo effettivamente si è allargata, passando dall’1,3% del 2010 al 15,8% del 2023. La qualità delle raccolte sta dunque peggiorando. La presenza di maggiori quantitativi di materiale estraneo che devono essere rimossi comporta una maggiore produzione di scarti. Com’è noto l’efficienza nella rimozione dei materiali estranei è misurata del cosiddetto “effetto di trascinamento”, che indica la misura della perdita di materiale potenzialmente riciclabile che avviene in esito alla rimozione dei materiali estranei. Negli impianti meno virtuosi il rapporto tra scarti e materiale estraneo può raggiungere anche valori superiori a 3, comportando al contempo sia una perdita di efficacia nel riciclaggio sia un quantitativo maggiore di scarti che devono essere gestiti a costo. Dunque, una perdita di efficienza economica e ambientale. Se ne desume che migliorare la qualità delle raccolte, da un lato, e accrescere l’efficienza del trattamento, dall’altro, sono due ingredienti fondamentali per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Si può dimostrare che portando gli scarti del trattamento dal livello attuale (21%) al 15%, si otterrebbe un incremento di circa 500mila tonnellate di materiale riciclato, con un miglioramento del tasso complessivo dal 50,8% al 52,6% (+1,8 punti percentuali).

Quando meno è troppo: il crollo dei prezzi

A fronte di questi obiettivi sfidanti, da qualche anno il mercato del trattamento dell’organico è entrato in una fase di turbolenza. I corrispettivi del trattamento in alcune aree sono crollati da circa 130 euro per tonnellata nel 2021 a circa 60 euro nel 2024-2025, con punte al ribasso di 40 euro nelle regioni del Nord. Una competizione aggressiva sui prezzi del trattamento che pone fuori mercato molti impianti e frena le nuove iniziative, ivi comprese quelle sostenute dal PNRR. Se non risolviamo questo apparente paradosso gli obiettivi di riciclaggio e produzione di biometano non saranno raggiunti.

Mercato: i rifiuti viaggiano alla ricerca di impianti efficienti

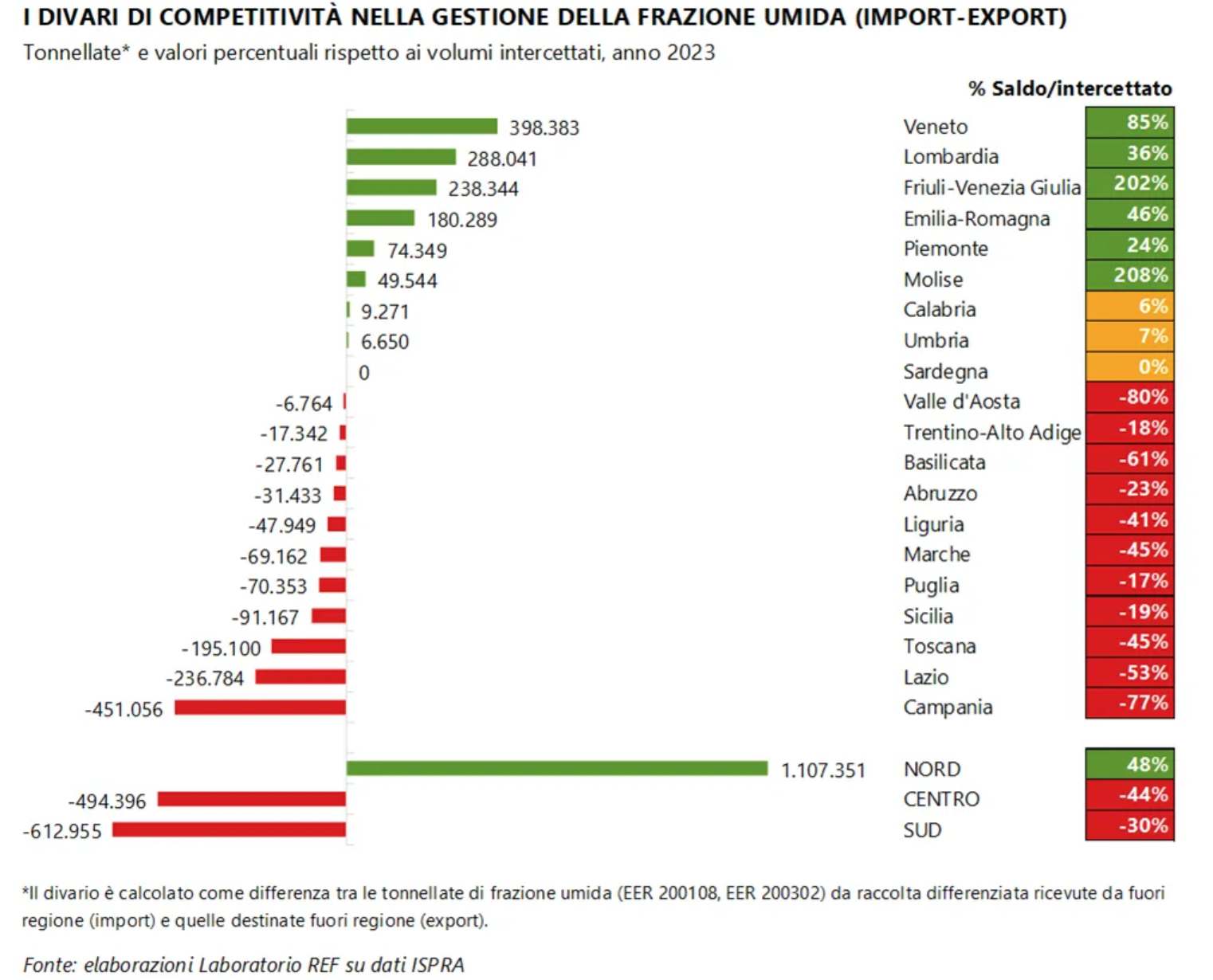

Per quanto riguarda la gestione della frazione umida, i dati sulla movimentazione del rifiuto lungo lo Stivale documentano l’esistenza di ampi divari territoriali di efficienza nel trattamento. La ricostruzione del saldo import–export delle regioni consente di misurare in particolare l’efficienza economica nella gestione della frazione umida. Veneto (+398.383 ton), Lombardia (+288.041 ton) e Friuli-Venezia Giulia (+238.344 ton) sono i territori con un maggiore surplus di capacità di trattamento. Al contrario, Campania (-451.056 ton), Lazio (-236.784 ton) e Toscana (-195.100 ton) sono le regioni ove si rinviene un sistema di trattamento meno competitivo. Gli impianti localizzati nelle regioni del Nord hanno dunque una maggiore capacità di attrazione, in esito ad una maggiore efficienza che si traduce in competitività di prezzo.

“Prossimità” verso “concorrenza”: un dilemma solo apparente

Dietro questi numeri si nasconde un problema più profondo: l’assenza di regole chiare su come dovrebbe funzionare il mercato dell’organico. Il Testo Unico Ambientale (TUA) afferma simultaneamente due principi apparentemente contraddittori: da un lato garantisce la “libera circolazione” nazionale per i rifiuti differenziati destinati al riciclaggio, dall’altro privilegia il principio di “prossimità”, cioè il trattamento vicino al luogo di produzione.

Come conciliare questi due principi? Il Legislatore non lo chiarisce, e nemmeno il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) ha risolto l’enigma. ARERA ha cercato di fare ordine distinguendo tra impianti “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”. Ma nel biennio 2022-2023 molte Regioni hanno fatto un ricorso eccessivo agli impianti “minimi”, sottraendo flussi al mercato anche dove non esistevano reali deficit di trattamento o fallimenti di mercato.

Nel 2023, una serie di interventi dell’Antitrust, dell’ANAC e del Consiglio di Stato sembravano aver consolidato un orientamento chiaro: gli impianti “minimi” vanno usati con parsimonia, solo dove servono realmente per colmare deficit strutturali; la “concorrenza” resta il principio cardine; la “prossimità” va valorizzata nell’offerta tecnica delle gare, ma senza falsare la concorrenza.

Tuttavia, all’inizio del 2025, nuove pronunce hanno rimesso tutto in discussione. La Sentenza 2680/2025 del Consiglio di Stato ha rivalutato le clausole territoriali come legittima applicazione della prossimità fondata su ragioni ambientali, riaprendo spazi alla bacinizzazione dei flussi. Ancora di recente il TAR Veneto ha giudicato legittimo attribuire 50 punti su 55 dell’offerta tecnica alla prossimità dell’impianto, rendendolo di fatto il criterio preponderante nella scelta dell’affidamento.

Il risultato? Un’incertezza che scoraggia gli investimenti e allontana sia gli obiettivi di riciclaggio sia quelli di produzione di combustibile rinnovabile.

Come uscire dal paradosso: le soluzioni possibili

Di fronte a questa situazione, serve un intervento chiaro e coordinato che risolva il nodo del “market design” dell’organico. Il Position Paper del Laboratorio REF individua alcune strade praticabili, incentrate sulla effettiva applicazione della regolazione ARERA.

La chiave è sostituire la distanza geografica con indicatori oggettivi e misurabili di performance ambientale ed economica. ARERA ha già introdotto metriche precise: l’efficacia del trattamento, la misura degli scarti, la produzione di energia, le emissioni complessive associate al trasporto e al trattamento. Questi indicatori devono diventare patrimonio stabile delle stazioni appaltanti sin dal 2026, integrati negli schemi di bando tipo elaborati dall’Autorità. In questo modo, un impianto non sarebbe premiato semplicemente perché si trova a pochi chilometri dal luogo di raccolta, ma perché documenta di essere più efficiente nel riciclare, producendo meno scarti, generando energia rinnovabile e riducendo le emissioni complessive del trasporto e del trattamento. Un sistema che riconcilia “prossimità” e “concorrenza” attraverso strumenti economici appropriati, capaci di valorizzare tutte le dimensioni di efficienza.

Sul fronte della classificazione degli impianti, il tavolo istituzionale tra MASE, ISPRA e ARERA dovrebbe fornire indicazioni operative chiare alle Regioni entro i primi mesi del 2026, in vista degli adempimenti regolatori. Gli impianti “minimi” andrebbero confinati alle sole situazioni di deficit di offerta di trattamento – oggi essenzialmente la Campania – dove esiste un ampio e stabile eccesso di domanda. Per gli impianti nati in una logica territoriale, come quelli sostenuti dal PNRR, la soluzione è quella di rendere esplicito il loro rapporto con il territorio, integrandoli negli affidamenti del servizio: in questi casi la garanzia dei flussi e della copertura dei costi efficienti verrebbe bilanciata dalla compartecipazione degli utenti ai ricavi dalla vendita di materiale ed energia (c.d. “profit sharing”).

Decisiva in questo percorso è l’applicazione celere delle prescrizioni sulla qualità tecnica, estesa ai prestatori d’opera e ai subappaltatori. Non sono più accettabili bandi di gara per l’assegnazione della frazione organica dove la distanza diventa l’unico o il prevalente criterio di valutazione, ignorando efficienza, scarti, recupero di materia e produzione di energia, emissioni complessive.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)