Col cambiamento climatico serve un cambiamento urbano: al convegno Ance soluzioni e proposte

A Roma si sta svolgendo una tre giorni dal titolo “Città nel futuro 2030-2050”. L’ha organizzata l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), con la direzione dell’ex sindaco capitolino Francesco Rutelli, pensandola come un «laboratorio della trasformazione contro l’immobilismo». Nelle sale del Maxxi, centinaia urbanisti, ingegneri, architetti, imprenditori, sociologi, ricercatori e anche politici di maggioranza e opposizione discutono fino a stasera di come dovranno e potranno essere le città ideali dei prossimi decenni, di rigenerazione urbana, di come evitare il consumo di suolo e di come prestare maggiore attenzione all’acqua. E, soprattutto, si stanno confrontando sul tema dell’adattamento di fronte alla crisi climatica. Perché se è vero che nell’immediato ci sono problemi urgenti da affrontare sul piano abitativo, come ha sottolineato la presidente Ance Federica Brancaccio spiegando che «va incrementata l’edilizia pubblica e sociale, che in Italia è ferma, e vanno offerte case nelle aree oggi sotto pressione e ripopolate le aree abbandonate», già oggi e ancor di più domani le città devono fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici, fatti di bombe d’acqua e alluvioni, periodi di siccità e ondate di calore che si verificano sempre più frequentemente e con sempre maggiore intensità.

Erasmo D’Angelis, aprendo ieri la sessione dal titolo “Dalla città indifesa alla città spugna”, ha mostrato il grafico da cui deve partire ogni ragionamento: per investimenti e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici l’Italia è in fondo alla classifica dei Paesi europei, nonostante la nostra penisola sia storicamente, geologicamente e geograficamente più esposta di tante altre regioni del continente a eventi meteo estremi e calamità naturali: basti pensare che sono italiane due terzi di tutte le frane censite in Europa, per non parlare delle zone a rischio alluvione e, altro capitolo toccato nel corso della discussione, a rischio sismico (il commissario straordinario del governo per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, ha lanciato un alert sull’intersecarsi di crisi climatica, sismica e demografica in corso nel Centro Italia e nei centri dell’Appennino, perché «un territorio abbandonato è più fragile e dunque più a rischio per gli effetti dei cambiamenti del clima»). Bisogna correggere la rotta, ha detto D’Angelis, perché oggi spendiamo molto di più per intervenire nelle emergenze da troppa o poca acqua che non in opere di prevenzione: 600 milioni di investimento pubblico per queste ultime contro i circa 6 miliardi annui solo per riparare i danni prodotti dalle alluvioni. Di fronte al cambiamento climatico, ha sottolineato, è ancora più evidente che serve un cambio delle priorità che metta al primo posto la prevenzione, perché i soldi dirottati in questo settore «non sono una spesa ma un investimento». E serve un cambiamento urbano, fatto di interventi, tecnologie, progetti che l’Italia sta esportando e realizzando in tutto il mondo e che andrebbero però prima di tutto attuati nel nostro paese.

Lo ha sottolineato Giulio Boccaletti, direttore scientifico Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc). La crisi climatica, ha sottolineato, «ci sta portando indietro». Nel senso che le infrastrutture realizzate per far fronte agli eventi meteo estremi negli anni intorno alla metà del secolo scorso, e che hanno funzionato bene per questa settantina d’anni, oggi si stanno dimostrando inefficaci di fronte a eventi resi più distruttivi dall’innalzamento delle temperature. «È giusto mettere insieme il tema dell’abitare, del costruito, con il tema dell’adattamento», ha sottolineato. Perché «oggi dobbiamo nuovamente infrastrutturare il Paese, e lo dobbiamo fare in condizioni molto più difficili di quelle di 60 o 70 anni fa».

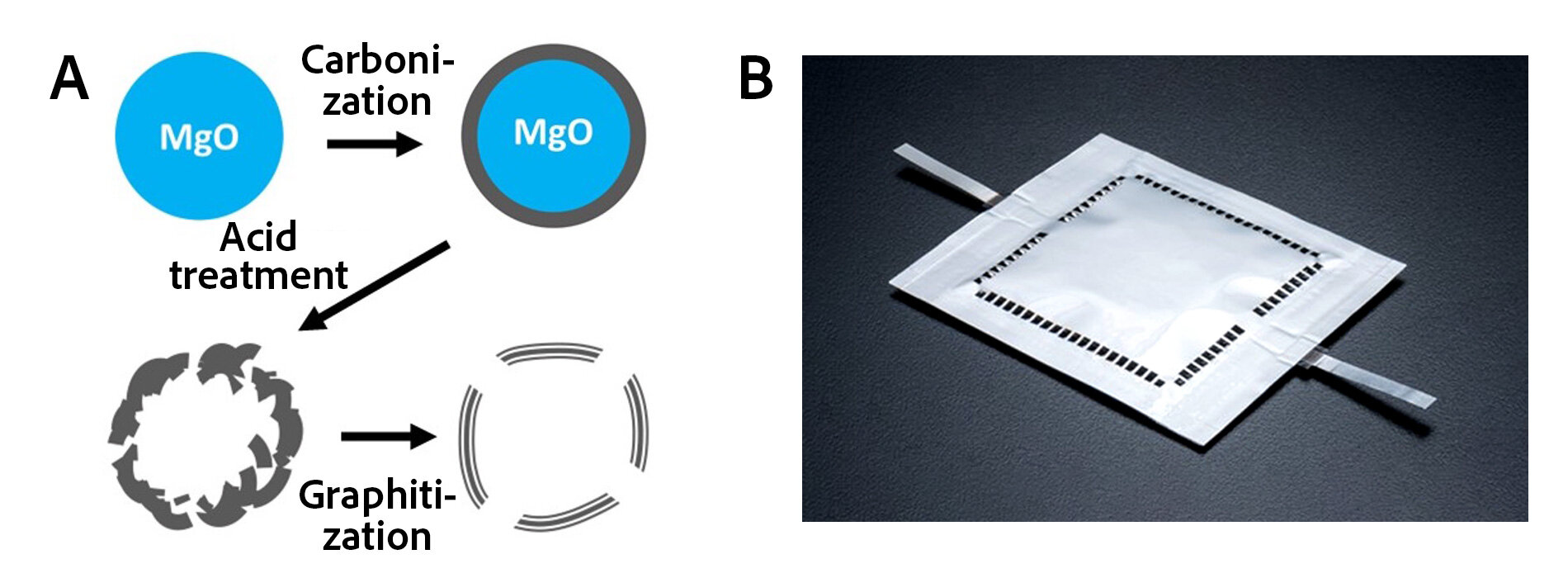

Nel corso del confronto sono stati illustrati tutti gli esempi di opere innovative che all’estero si stanno dimostrando efficaci di fronte al rischio idrogeologico. Sono stati fatti gli esempi delle casse sotterranee per la raccolta di acqua di Barcellona, il modello di città-spugna di Copenaghen che ha ridotto del 70% il rischio allagamenti, i quartieri-spugna su cui sta lavorando la Cina, ma sono stati illustrati anche i progetti a cui hanno lavorato e stanno lavorando diverse regioni e città italiane, come Milano o Genova, con l’assessore della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone che ha illustrato il progetto di tunnel sotterranei e altre opere strutturali di prevenzione contro il problema bombe d’acque, per il quale è stato investito un miliardo di euro.

Un esempio di come l’Italia sia particolarmente esposta agli eventi meteo estremi resi ancor più devastanti dalla crisi climatica l’ha portato il presidente di Publiacqua, Nicola Perini, che ha ricordato come la Toscana nell’ottobre del 2023 fosse alle prese con una pesante situazione di siccità e poi pochi giorni dopo, nel mese di novembre, si è ritrovata a fare i conti con un’alluvione devastante. Gli esempi di città spugna o di altri interventi basati sulla natura, ha spiegato, sono da prediligere. «Le azioni naturali hanno minor costo e maggiore funzionalità, e consentono di stare in sintonia con la natura, non di dominarla come si tende a fare con gli interventi artificiali».

E, soprattutto, servono progetti che tengano conto di cos’è capace la natura. Perché poi se no il rischio è, come ha sottolineato D’Angelis facendo l’esempio del fiume Seveso, intubato sotto Milano ed esondato pochi giorni fa per la 122esima volta in cinquant’anni, che poi la natura torna a far capolino, rompe gli argini in cui si è tentato di costringerla o direttamente sfonda i tombini e allaga le città.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)