Il diplomatico è la dimostrazione che la cucina italiana non esiste

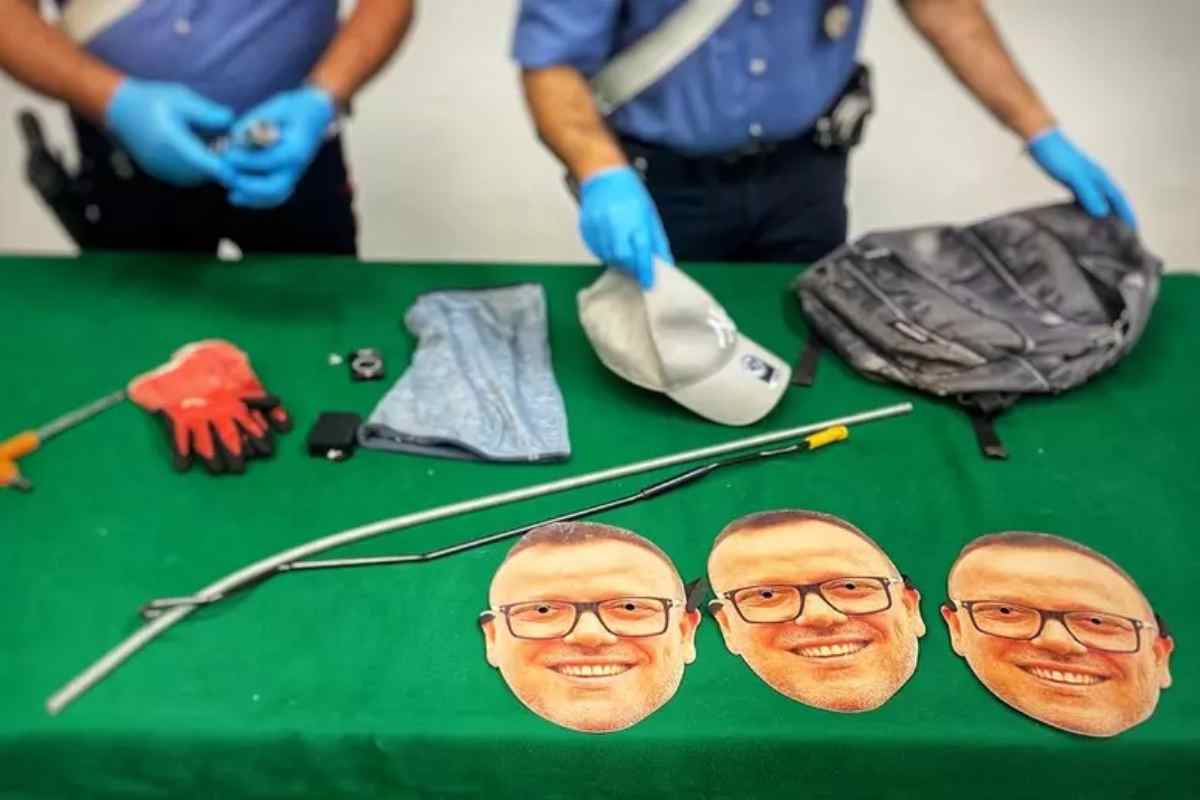

C’è chi lo preferisce con la bagna all’alchermes, chi con un tocco di rum, chi con la sfoglia sottile e croccante, chi con strati più generosi di crema. Il diplomatico, dolce della domenica per eccellenza, è nato per mettere d’accordo tutti: pan di Spagna, pasta sfoglia e crema in un abbraccio che sa di condivisione. È quel classico intramontabile che non fa notizia, almeno fino a ieri. La colpa – o il merito – è di Giorgia Meloni, che a Domenica In ha ricordato i pranzi dai nonni con «le pastarelle, compreso il diplomatico». Una citazione affettuosa, che però ha scatenato un cortocircuito: dal ricordo familiare al dibattito pubblico, dal vassoio della nonna alla retorica del “noi italiani”. Perché, in un Paese in cui la cucina è identità e l’identità è politica, anche un dolce può diventare un’arma di soft power.

L’origine della crema diplomatica – la miscela di crema pasticciera e panna montata che farcisce la torta diplomatica – non è affatto chiara, e proprio per questo alimenta il fascino del dolce.

Come sempre, quando parliamo di una ricetta, le storie si sommano, e l’autenticità delle origini è praticamente impossibile da recuperare: secondo alcune fonti sarebbe nata nel diciannovesimo secolo in Baviera, preparata in onore di visitatori bavaresi e conosciuta come Diplomate au Bavarois, come riporta anche il Larousse Gastronomique. Un’altra interpretazione fa risalire il nome all’etimologia greca: “diploma” significa “cosa addoppiata”, e descriverebbe bene l’unione tra due creme diverse – la pasticciera e la panna – in una sola preparazione. Il legame più stretto resta però quello con la torta diplomatica (o “diplomatico”), di cui la crema è il ripieno tipico. Qui la disputa si allarga: per alcuni la torta nacque a Napoli come evoluzione della “zuppetta”, forse ideata per rendere omaggio all’ammiraglio Nelson; altri fanno risalire la sua invenzione addirittura al Quattrocento, attribuendola a un cuoco del duca di Parma che l’avrebbe offerta in dono a Francesco Sforza. Tra storie di corti rinascimentali, nobili viaggiatori e pasticceri campani, il diplomatico conferma così la sua natura “ibrida”: più che un dolce autenticamente italiano, è il risultato di contaminazioni culturali e geografiche che lo rendono unico e, paradossalmente, il simbolo perfetto di come l’“autenticità” gastronomica sia sempre una costruzione.

Nel caso di ieri, la ricetta diventa un simbolo, e la questione diventa politica: è il meccanismo che chiamiamo gastronazionalismo: trasformare una ricetta in bandiera, un ingrediente in confine, un dolce in simbolo di autenticità. Così il diplomatico, che nella sua stessa natura stratificata è miscela e contaminazione, viene reinterpretato come depositario di purezza nazionale. Una contraddizione perfetta: celebrare l’italianità con un dolce che deve la sua fortuna alle contaminazioni tra scuola francese e creatività piemontese, tra liquori d’importazione e pasticceria campana. È sempre il solito paradosso: per evocare qualcosa di “autenticamente italiano”, si tira fuori un dolce che italiano non è del tutto. Il diplomatico, infatti, nasce dall’incrocio con la pasticceria francese ottocentesca e si diffonde soprattutto a Napoli e in Campania. La sua anima è ibrida per definizione: sfoglia d’Oltralpe, pan di Spagna di origine genovese ma contaminato con la penisola iberica che gli ha dato un nome, crema diplomatica che in Piemonte prende il nome proprio dal suo ruolo di mediazione. Insomma, per difendere la purezza si finisce per citare l’esempio di una contaminazione perfetta. E qui sta l’ironia: come per tante altre ricette che immaginiamo “nazionali” – dalla carbonara (uova americane in tempo di guerra) al tiramisù (relativamente recente e nato in Veneto) – anche il diplomatico racconta una storia che non ha confini netti, ma stratificazioni e influenze, che racconta quanto la cucina autenticamente italiana e pura non esista in sé e quanto le ricette siano in realtà frutto di condivisione e di viaggi nel tempo e nello spazio. Forse è proprio questo il punto: l’autenticità, in cucina, non è mai monocorde. È fatta di incroci, prestiti, adattamenti. E allora il diplomatico diventa il simbolo ideale, ma non nel senso che si voleva: non di identità immobile, ma di mescolanza continua.

Il diplomatico è sempre stato dolce da vassoio, democratico e un po’ anonimo, il primo a sparire nei pranzi delle feste perché mette tutti d’accordo senza mai farsi notare troppo. In famiglia, più che di Stato, la diplomazia era quella che decideva chi avesse diritto alla fetta con più crema o più sfoglia. Meglio allora restituirgli il ruolo che merita: dolce della domenica, ambasciatore di pace familiare più che di politica estera. Perché il diplomatico funziona davvero quando non deve rappresentare nessuno, se non il piacere di mangiarlo.

E se volete assaggiarne uno davvero buono, senza fare diplomazia, ecco i nostri consigli: iniziamo dal più classico dei classici, la storica Pasticceria Regoli, Roma, da oltre un secolo punto fermo delle pastarelle della capitale. Il locale di quartiere Pasticceria Signorini, locale di quartiere a Torpignattara, molto amato dai romani per la qualità del vassoio domenicale. Per un tocco più chic e contemporaneo, c’è la Pasticceria D’Antoni. E per chi vuole andare all’origine, può spostarsi alla Maison Giuseppe Manilia, Montesano sulla Marcellana (SA) – pasticceria pluripremiata del Cilento.

L'articolo Il diplomatico è la dimostrazione che la cucina italiana non esiste proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/quanto-guadagnano-piloti-in-europa-differenze-paese-per-paese.jpg)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)