Guardare i volti del carcere per capirlo di più

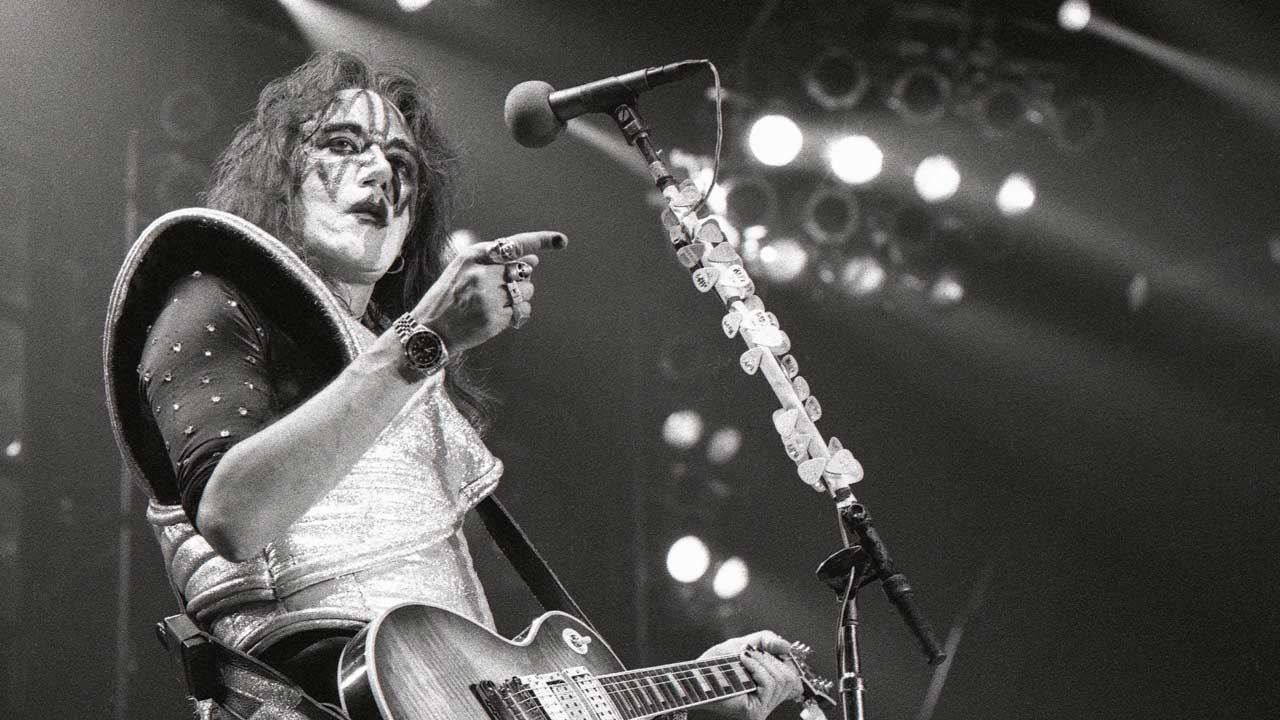

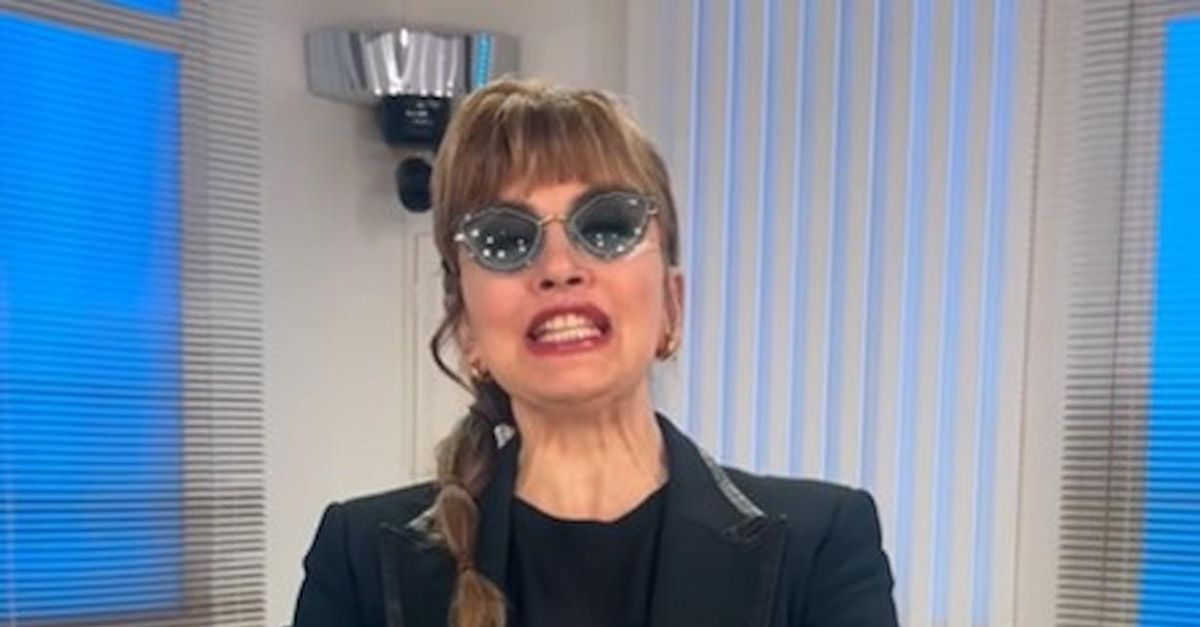

Una delle immagini esposte

Una delle immagini esposteDiceva Voltaire che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Era vero ieri e continua a esserlo oggi, come dimostra ampiamente, attraverso le sue più di 80 immagini quasi tutte in bianco e nero, il bel volume I volti della povertà in carcere, di Matteo Pernaselci – il giovane autore delle immagini – e Rossana Ruggiero (Edb Editore, prefazione del cardinale Matteo Zuppi).

Una curata pubblicazione non solo fotografica – che racconta le storie di alcuni detenuti e operatori delle Case di reclusione ripresi nella loro vita quotidiana -, diventata anche una mostra a pannelli itinerante di grande successo, inaugurata presso l’atrio di Ansperto della Basilica di Sant’Ambrogio, dove rimarrà fino al 2 novembre prossimo. Per sottolineare l’importanza dell’evento, inserito nel contesto del Giubileo e promosso dal Comune di Milano e dalla Basilica stessa (che è chiesa giubilare), con il contributo di diverse associazioni, proprio in Sant’Ambrogio si è così tenuto un convegno a più voci, tra riflessione e musica, aperto dai saluti istituzionali dell’abate, monsignor Carlo Faccendini, presenti anche alcuni “volti” immortalati nel saggio.

I saluti istituzionali

«San Vittore è talmente vicino a noi che non possiamo non interagire, ma c’è un’altra ragione che lega la nostra chiesa al carcere ed è quello che scrive Sant’Ambrogio narrando di essere stato aspramente criticato perché spezzò dei preziosi vasi sacri per riscattare dei prigionieri, dicendo che la loro presenza era più bella della bellezza dei calici», spiega Faccendini che aggiunge una terza ragione: il presepe costruito, nel 1944, nel carcere di Wietzendorf da militari italiani che non avevano aderito alla Repubblica di Salò e che fu regalato da uno di loro alla Basilica.

A rappresentare il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è il consigliere comunale Alessandro Giungi che evidenzia le difficolta, ma anche agli aspetti di grande umanità, del carcere: «Questa mostra interroga la politica, chiamata a domandarsi cosa stiamo facendo», osserva.

«Essere malati di carcerite»

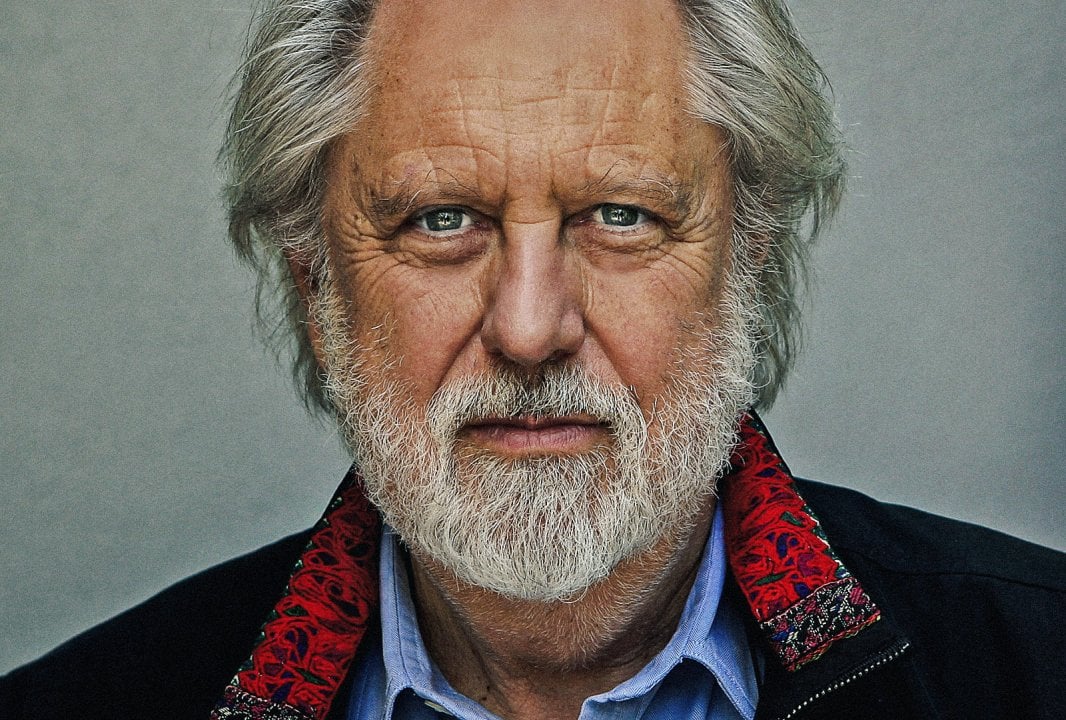

Da parte sua Giacinto Siciliano, provveditore regionale per Lazio, Abruzzo e Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per 7 anni direttore di San Vittore, “anima” del volume e di molti percorsi di inclusione dei reclusi, racconta ciò che definisce «essere malati di carcerite, mettendoci la faccia».

«Parlando, all’avvio di questo progetto, con gli autori al “Criminal bar” – il notissimo locale di fronte al penitenziario -, mi sono accorto che non basta un libro, ma bisogna andare al di là del muro. Tra le istantanee ce ne è una bellissima che mostra appunto una crepa in un muro di San Vittore. Da lì dobbiamo ripartire».

Accanto a lui, il vicario episcopale monsignor monsignor Luca Bressan ricorda l’impegno della Chiesa e dei cappellani – tra i presenti alla serata ci sono anche alcuni di loro, tra cui quello di San Vittore don Marco Recalcati – che «costruiscono reti per dire che c’è sempre un legame di amore, qualsiasi cosa si sia fatta».

«Parto da un’esperienza vissuta – spiega -. Nel 2022 un detenuto uccise un compagno nel carcere di Opera. L’arcivescovo Delpini e io andammo per comprendere il senso di quel gesto. Occorre guardare negli occhi l’altro, come diceva papa Francesco, e questo può cambiare le cose», conclude ricordando la figura di don Luigi Melesi, storico cappellano di San Vittore che spese la sua intera vita per stare accanto ai reclusi e la fiducia accordata al cardinale Martini da alcuni esponenti di Prima linea, che consegnarono spontaneamente le armi in Arcivescovado. «Mi ha sempre colpito che esistano le definizioni di “Casa circondariale” e “Casa di reclusione” per definire i penitenziari: vuole dire che possono essere case nel vero senso del termine».

Costruire ponti tra il carcere e la città

Filippo Giordano, direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne della Lumsa, chiosa: «Una complessità “al cubo”, come quella in carcere, si affronta con un sistema e la soluzione è la cultura», mentre Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana-Vatican News, illustra l’impegno dell’emittente che ha portato a trasformare il libro anche in un podcast video: «Il che significa, come è nelle nostra tradizione e come facciamo da 30 anni, entrare nelle storie, nei volti del carcere. Questo è ciò che ci anima e che ci lega per non lasciare nessuno da solo». Come non sono stati abbandonati, tra gli altri, Antonietta, Giuseppe, Said, Alessandro, le cui mani tatuate sono la foto di copertina del volume: 26 anni, una storia di sfascio familiare con già 7 anni e più di galera alle spalle, come dice lui stesso, finalmente libero dal 1 ottobre.

«In ogni tappa ci sono persone e realtà che si aggiungono a sostenere questa causa ed è bellissimo. Ancora mi emoziono dopo anni, perché di fronte alla sofferenza è necessario provare imbarazzo e compromissione con gli altri. Abbiamo voluto lanciare un ponte tra il carcere e la città», riflette l’autrice Rossana Ruggiero, annunciando una prossima pubblicazione dedicata al carcere di Rebibbia e dialogando con Said, che si commuove, mentre dice: «Vorrei solo rivedere il mare perché il carcere è troppo stretto, anche se in cella, per 3 anni e 3 mesi, ho imparato la pazienza».

La voce delle associazioni

Infine, la parola passa ai rappresentanti delle associazioni, come don Dario Acquaroli che, a Bergamo, guida la comunità “Don Lorenzo Milani”, fondata da don Fausto Resimini a cui oggi è intitolato il carcere della città orobica: «Vogliamo dare delle possibilità, essendo testimoni della misericordia, perché Cristo ci viene incontro sempre. Se vogliamo accompagnare queste persone, bisogna che ci rendiamo conto dei nostri fallimenti, ma anche che c’è stato qualcuno che ci ha chiamato per nome e riconosciuto e questo non lo possiamo tenere per noi. Occorre testimoniare nei gesti concreti dell’accoglienza che noi per primi siamo stati incontrati dalla misericordia».

Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera-San Fedele – realtà impegnata in diverse carceri dal 1923, avendo iniziato proprio da San Vittore -, sottolinea: «Ci occupiamo di ciò che materialmente necessita ai reclusi, dalle cose più elementari a quelle più complesse quali la povertà emotiva».

Come il «punto nero» scoperto dai volontari dell’associazione, nel 2014, a Bollate: «Il reparto femminile, dove non riuscivamo a costruire nessuna attività. Dopo 10 anni di lavoro e rendendo le detenute protagoniste della mediazione dei conflitti, loro in prima persona hanno ricostruito i rapporti difficili anche in famiglia, comprendendo che quel modo di controllare le emozioni cambiava la vita. Questa esperienza si è concretizzata in uno sportello, in cui questa estate hanno lavorato da sole, gestendo anche l’arrivo di molte altre recluse mandate a Bollate per la ristrutturazione di alcuni istituti in Lombardia. Sono stati gli stessi ispettori che hanno detto: “Loro sono riuscite in quello che noi non siamo riusciti a fare”».

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184280.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184278.jpg)

.png)

-1760794656640.jpeg--torino_intitola_tre_nuove_vie_rendendo_omaggio_a_tre_donne_di_eccezionale_valore.jpeg?1760794656733#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)