Alle sfilate di Milano, timore e sentimento

La notizia è arrivata come una frustata, nel pomeriggio che sembrava già quieto: la sfilata più bella di Milano – perdonate l’immodestia del giudizio, ma lo firmo – è stata Fendi. E proprio mentre metabolizzavamo trafori floreali, Peekaboo con sorprese e un colore finalmente pensante, ecco l’ultimo colpo di coda: Silvia Venturini Fendi si è dimessa, non sappiamo quanto spontaneamente, da direttrice artistica della maison che porta il suo cognome. Anzi: lascia la direzione creativa e sarà Presidente Onoraria.

Il successore? «A tempo debito». Ce lo dice LVMH, non la sibilla di Cuma. È il linguaggio della finanza, con la sua cortesia d’acciaio. Questa, è la scena madre di una settimana in cui i bilanci hanno fatto più rumore dei gong di backstage. A Milano, l’ago e il filo hanno ancora la loro voce, ma ormai cantano in playback su basi composte dai CFO.

Il risultato è un sentimento doppio: malinconia (per ciò che crediamo “nostro”) e una rabbia lucida, senza urla, da editorialista con il collo dell’impermeabile sollevato. Perché sì: la moda è sogno, ma il sogno oggi si finanzia con covenant e multipli, e quando i multipli tremano, tremano anche i sogni.

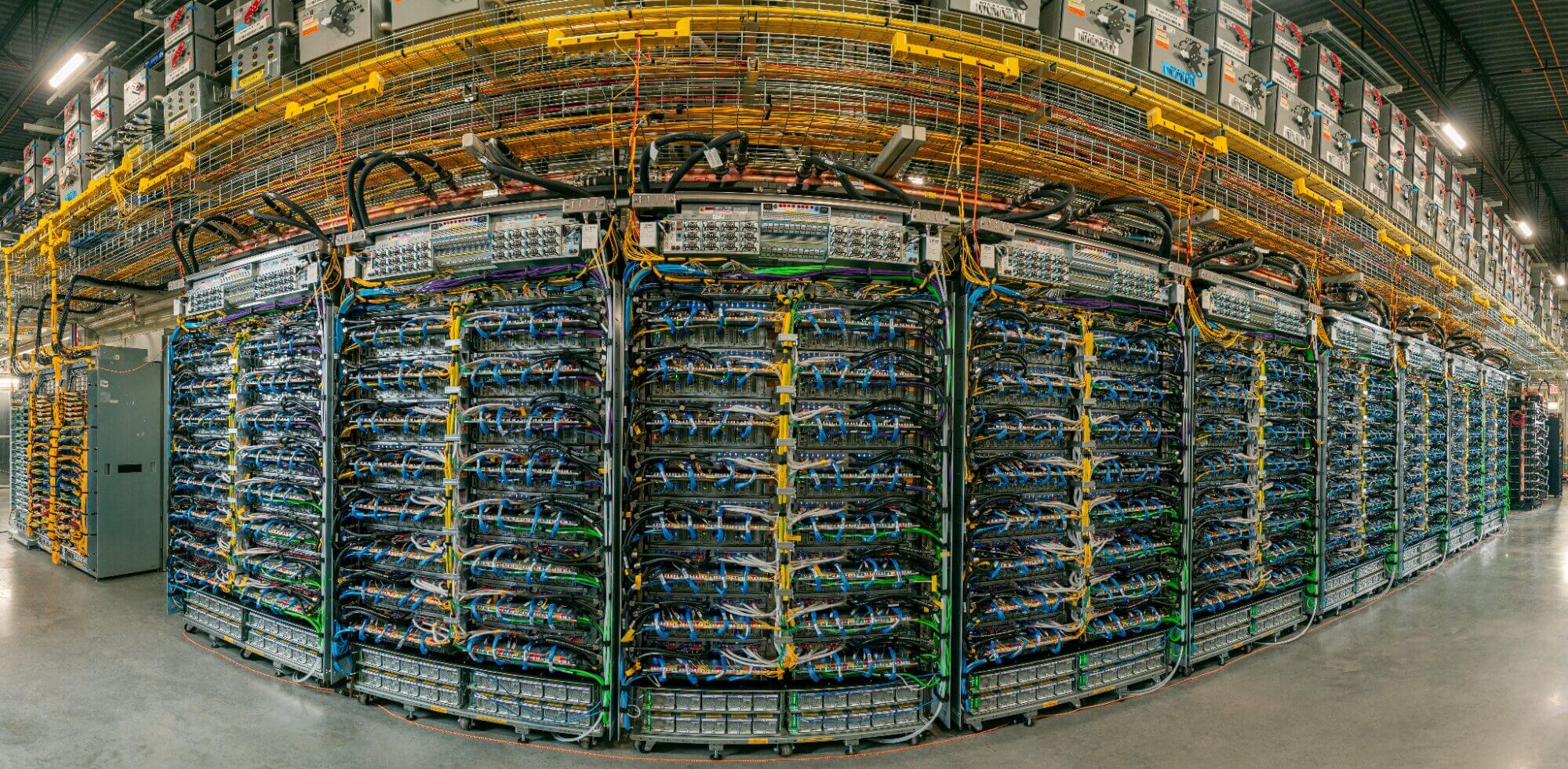

Dalla sfilata PE 2026 di Fendi sotto la direzione creativa di Silvia Venturini. (Spotlight Lounchmetrics)

Il testamento stilistico di Armani

È stata una settimana densa di eventi, quando pensavamo che tutta la fashion week sarebbe culminata nella sfilata di Giorgio Armani, avvenuta in un contesto di profonda emozione: un momento di sospensione del tempo. Era la prima volta che l’eredità del Re della moda italiana veniva presentata in un format così carico di significato, una prova di continuità senza il suo creatore. Il silenzio iniziale a Brera non era una semplice assenza, ma come un tessuto invisibile che si sentiva sulla pelle. La collezione stessa si è trasformata in un testamento di stile, un delicato addio mormorato: ha operato un legame geografico e sentimentale, unendo Milano – la città del “lessico e disciplina” – a Pantelleria, l’isola aspra e luminosa che per Armani ha rappresentato un rifugio e una fonte di ispirazione.

Questa scelta non è stata casuale: Armani aveva un legame viscerale con Pantelleria, essendo cittadino onorario e benefattore, avendo donato centinaia di migliaia di euro per l’isola. Il radicamento in questa “geologia dei sentimenti” è il codice di permanenza che il brand intende lasciare. In passerella domina una leggerezza fluida: tessuti che ondeggiano eleganti, linee allungate sia nei completi mannish sia negli abiti più eterei. I colori raccontano storie di luce, terra e mare, con vibrazioni intense che sfumano dai neutri organici ai blu notte fino a note vivaci e preziose. Ogni capo sembra evocare sentimenti profondi, trasformando il guardaroba in un’esperienza di pura emozione con pochi, ineffabili tocchi creativi. È il paradosso del tocco Armani senza tempo: un gesto stilistico forte espresso attraverso abiti impalpabili, dall’eleganza leggera ma indelebile.

Potere e debutti. Gucci, Versace, Jil Sander e Bottega Veneta

Dall’altra parte della città, l’aria trema di debuttanti e rimonte. Apre Gucci non con una sfilata ma con un film: The Tiger, firmato da Spike Jonze e Halina Reijn, cast da tappeto rosso e l’esordio di Demna al timone. Cinema al posto della passerella, Instagram prima del saluto: marketing come linguaggio madre. La collezione si chiama “La Famiglia”, scelta sintomatica: quando le famiglie vere scompaiono dai board, le famiglie disfunzionali tornano come sceneggiatura. Funziona, per ora. Il messaggio è chiaro: non si vendono abiti, si proietta una narrazione; e se serve, la narrazione veste subito, vedi il see now buy now sussurrato.

Versace cambia vocabolario con Dario Vitale e, almeno per una sera, rinuncia alla nostalgica: meno bronzo, più pelle viva. Denim asciutto, bustier che liberano la schiena, gilet affilati: non è devianza, è traduzione. I clacson dei talebani dell’icona stridono, ma i miti ricominciano proprio quando smettono di piacere a tutti. Poi arriva Jil Sander, dove Simone Bellotti pratica l’immaginazione della sottrazione: quattro bottoni che allungano il respiro, doppie pelli impercettibili, una disciplina morbida che fa pace con il corpo. È un minimalismo che respira, non che predica; un silenzio pieno, non muto. L’atelier come camera anecoica: elimini il rumore e senti il tessuto parlare.

E Bottega Veneta? Louise Trotter riapre i cassetti dell’adolescenza della maison e mette ordine: intrecciato come grammatica madre, frange che sfumano, volumi che ondeggiano. Nessun museo, nessun sacrario: rispetto dei codici senza imbalsamarli. Il debutto più compiuto della settimana, non perché “piace” ma perché pensa. L’idea forte è semplice: far parlare le mani come idea di lusso. In mezzo a questa partitura, tre atti “a bassa voce” dicono perché Milano resta capitale morale quando vuole.

Chi comanda a Milano sono le mani

Pierre‑Louis Mascia, alchimista della composizione, appare con la delicatezza dei fantasmi che abitano le nostre carte da parati interiori: velluti dévoré, sete stampate, broccati che sanno d’Oriente, una malinconia allegra alla Carné. Maschere tenere, non travestimenti. Un teatro dell’anima che usa la stampa come romanzo e la sovrapposizione come Daniele Calcaterra sceglie il contrappunto: “Made to exist, quietly”. Lontano dalla retorica dell’effetto, affila il silenzio fino a farlo lama. Giacche strette come un respiro tenuto, blazer morbidi che dettano un’etica della postura, anni Novanta come grammatica emotiva. È la collezione che ringrazia i vivi e saluta i fantasmi, e proprio per questo resta. E mentre i designer cucivano il loro racconto, la città ripeteva il mantra che davvero conta: chi comanda, qui, sono le mani. Le mani di Maximilian Davis in Ferragamo, che piegano gli anni Venti in una modernità disciplinata; le mani ironiche di Moschino (Adrian Appiolaza), che trasformano l’oggetto comune in epifania, senza rinunciare alla coscienza “Stop”, i bambini in guerra non sono una mise en scène; le mani di Marco De Vincenzo da Etro, che prendono il codice e lo stressano finché non canta; le mani di Matteo Tamburini da Tod’s, che spiegano alla pelle come essere lieve come seta.

La semplicità è una conquista

Meryl Streep e Stanley Tucci compaiono in prima fila da Dolce & Gabbana per girare alcune scene del sequel de Il Diavolo veste Prada e, per qualche minuto, la passerella diventa set. Lei, impenetrabile, in trench di vinile cipria e occhiali color crema; lui, complice come sempre. L’aria cambia: il brusio sale, gli smartphone pure. Ci chiediamo: amerà anche lei la semplicità? La risposta arriva in passerella, dove la maison rovescia l’idea di gran soirée eleggendo a protagonista il capo più domestico: il pigiama. Seta che scivola, profili discreti, giacche da camera portate con tacchi vertiginosi e un’ironia complice che trasforma il “ti porto a letto” in “porto ovunque”. È il riduzionismo applicato al desiderio: togliere teatralità, lasciare forma e tocco, less is luxe. È la semplicità come conquista, non come rinuncia.

GUARDA LE FOTO

Nel backstage delle sfilate: quello che non avete ancora visto della Milano Fashion Week 2025

Ferragamo affila la silhouette e la fa verticale, tra malia gotica e respiro anni Venti: abiti a colonna, cappotti che svettano, dolcevita in seta che disegnano il corpo con casto erotismo. La palette si fa bronzo e oro come lampi Art Déco, il pizzo appare in intarsi controllati, quasi un segreto sussurrato all’orlo. Emozione e misura: la seduzione sta nel trattenersi, non nel travestirsi.

A Ermanno Scervino la leggerezza riesce per accumulo di finezza: chiffon lavorati con l’antica tecnica “a petalo d’iris”, pizzo e uncinetto che non appesantiscono ma strutturano l’aria, nappa resa impalpabile e persino plissettata; il tutto sfiorato da rosa cipria e colori da make-up. L’occhio vede grazia, la mano riconosce ore di laboratorio: l’abilità è tale che la complessità evapora e resta solo l’impressione di naturalezza.

Con Ferrari la sottrazione diventa manifesto. Rocco Iannone apre su un fondale bianco assoluto e costruisce un crescendo che dal burro all’ottico conduce, inevitabile, al rosso. Il metodo è da officina: si edita, si sceglie, si riduce, si decide. La gonna-camicia – una camicia trasformata in gonna – è l’icona di un guardaroba “facile ma autorevole”. Silhouette nette, volumi che accompagnano il passo, materiali lasciati parlare nel loro colore nativo: garze di cashmere, canvas di seta, pelli tamponate, denim acidati, fino a una coda argentea che suggella l’idea di funzionalità scolpita nella luce. Semplifica non impoverisce: mette a fuoco. Dal solido al volatile senza passare per il liquido, dalla materia all’idea, dal gesto all’icona. Evapora il superfluo, resta il profumo della forma.

E sì, Miranda: la semplicità, oggi, è la più spietata delle sofisticazioni. Se non ci si mette la pesantezza della finanza. Milano, in conclusione, non ha fatto rumore, ha fatto memoria. Ma la memoria, purtroppo, non paga i debiti, né protegge dalle oscillazioni di Piazza Affari. Ora, le valigie sono chiuse. Ci attende Parigi – che, come è noto, non sarà gentile.

The post Alle sfilate di Milano, timore e sentimento appeared first on Amica.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)

-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)