Cinque statue da non perdere a Roma con storie sorprendenti

Roma è piena di ricchezze storiche e architettoniche e, probabilmente, non basterebbe una vita intera per ammirarle tutte. Dalle chiese medievali ai resti romani, passando per i capolavori del Risorgimento e tutto ciò che custodisce il Vaticano, la Capitale richiede un’accurata opera di selezione su cosa visitare e cosa perdersi: il rischio, altrimenti, è di non vedere nulla (o molto poco).

Oltre i monumenti più celebri e le tappe imperdibili, Roma offre tuttavia anche tantissime statue da ammirare gratuitamente. Ci salutano agli angoli delle strade, ci guardano dall’alto dai loro piedistalli e spesso le sorpassiamo senza farci troppo caso. Invece, non solo sono opere che possiamo guardare senza troppe file e dispendi di energia, ma nascondono storie che raccontano, nel loro piccolo, anche la storia di Roma.

Vi proponiamo cinque statue da non perdere nella Capitale: sono belle o semplicemente curiose, ma tutte – a loro modo – celano una storia incredibile che rischia di andare perduta.

Pasquino e la storia delle statue parlanti di Roma

A due passi da Piazza Navona, c’è una piccola piazza che prende il nome dalla statua che la abita: è Piazza Pasquino, dove sorge appunto Pasquino, la più celebre statua parlante di Roma. Per chi non lo sapesse, le statue parlanti nella Capitale sono sei e – dal XVI secolo – i cittadini erano soliti affiggervi critiche e componimenti satirici contro i governanti: messaggi definiti pasquinate, proprio come la nostra statua. Nel caso di Pasquino, i componimenti (si tratta infatti di critiche poetiche più che di brevi messaggi) venivano messi o ai suoi piedi o, più frequentemente, sul collo: oggi con Pasquino quella tradizione esiste ancora, ma si è ben pensato di porre accanto alla statua una bacheca apposita.

Pasquino rappresenta dunque una vera e propria tradizione romana che va avanti da secoli: una blanda e poetica opposizione al potere, dal XVI secolo in poi. Eppure, la statua in sé è ancora più antica: è infatti il frammento di un’opera in stile ellenistico, risalente probabilmente al III secolo a.C. e ritrovata nel 1501 durante il restauro dell’allora Palazzo Orsini (oggi Palazzo Braschi) nella piazza che lo espone tuttora. L’idea di salvarla fu del cardinale Oliviero Carafa che ordinò la ristrutturazione del Palazzo: per questo la trovate all’angolo della Piazza con lo stemma dei Carafa.

L’usanza delle pasquinate si sviluppò indipendentemente da questi fatti, ma è bene sottolineare che il povero Pasquino fu inviso da parecchi potenti: il papa Adriano VI ordinò addirittura di gettare la statua nel Tevere, mentre Benedetto XIII emanò un editto che condannava a morte, confisca e infamia qualsiasi autore di pasquinate.

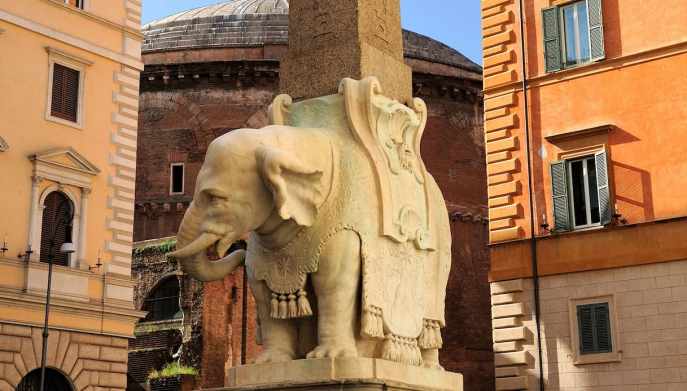

Il Pulcin della Minerva: la beffa di Bernini

In Piazza della Minerva, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva, troverete uno dei nove obelischi di Roma: è ovviamente quello della Minerva, retto dalla statua di un elefante. L’opera merita una visita per diversi motivi: innanzi tutto fu disegnata da Gian Lorenzo Bernini e realizzata da Ercole Ferrata nel 1667. I romani la ribattezzarono il Pulcin della Minerva perché l’obelisco è retto da un elefante, a dire il vero di dimensioni ridotte: pulcino in romanesco all’epoca significava porcino. Un piccolo e delizioso maiale quindi, più che un elefante.

L’obelisco – lo diciamo per completezza – è invece di origine egiziana (viene da Eliopoli) e risale al IV secolo a.C. La storia curiosa – legata all’elefante in particolare – vide un’accesa querelle tra Bernini e i domenicani del convento in cui l’obelisco era stato, tra l’altro, trovato. Secondo i domenicani il progetto del Bernini era completamente fallimentare e a Roma iniziò a circolare la convinzione che l’elefante volgesse le proprie terga verso i frati. Una posa non subito evidente, ma che manifesterebbe l’insofferenza dello scultore nei confronti dei critici domenicani. Altra curiosità: Salvador Dalí si ispirò alla statua per una serie di dipinti, tra cui Tentazione di Sant’Antonio, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio e Gli elefanti.

Il Monumento a Giordano Bruno, simbolo di libertà

È una delle statue più celebri di Roma: del resto, campeggia in una delle zone più note della città, Campo de’ Fiori, ammirata dai passanti che forse poco sanno della storia di quest’opera in realtà travagliatissima. Partiamo da alcuni dati storici: la statua fu realizzata da Ettore Ferrari e inaugurata nel 1889 nel punto in cui il filosofo fu condannato e ucciso sul rogo nel 1600. Come si può facilmente immaginare, la figura di Giordano Bruno non è particolarmente cara alla Chiesa e, per omaggiare il filosofo prima e dopo l’Unità d’Italia, sorsero comitati, manifestazioni studentesche e proteste: tutte in nome di una statua a lui dedicata.

Un percorso lungo e complicato, fatto di dinieghi e rifiuti, fino alla fondazione di un nuovo Comitato nel 1885: vi aderirono personaggi come Victor Hugo, Henrik Ibsen, Giosuè Carducci e Cesare Lombroso. Per farla breve, potremmo dire che la statua di Giordano Bruno divenne quasi una pedina nella lotta tra le due fazioni: da un lato i filo-clericali e dall’altro i liberali, in un’Italia neo-unita che stava lentamente trasformandosi e guardando al futuro.

Dopo l’inaugurazione dell’opera, non a caso, papa Leone XIII rimase per un giorno a digiuno inginocchiato davanti alla statua di San Pietro: una protesta contro la sconfitta, sulla questione, dei filo-clericali. All’epoca dei Patti Lateranensi (siamo nel 1929) i cattolici proposero nuovamente la rimozione della statua di Giordano Bruno e Mussolini rifiutò: la questione era troppo spinosa, ma il dittatore accettò comunque di vietare manifestazioni in onore del filosofo. Poco importa: anche oggi, la statua di Ferrari volge il suo sguardo severo verso il Vaticano mantenendo la propria aura di sfida. È ormai per i romani (e non solo) simbolo di libertà e libera espressione.

La Statua Equestre di Marco Aurelio, vittima di uno scambio d’identità

È un’opera famosissima, enorme, impressionante. Marco Aurelio a cavallo, risalente al II secolo d.C., occupa piazza del Campidoglio dal 1538 (dal 1997 c’è una copia, l’originale è conservata a Palazzo dei Conservatori). La sua storia è strettamente legata alla sua incredibile sopravvivenza: le statue bronzee dell’antichità, dal crollo dell’Impero romano d’Occidente in poi, furono infatti fuse per ricavarne del metallo. Quante sono sopravvissute a quest’opera di riciclo? Appena venti, di cui circa cinque in bronzo. Le statue equestri giunte fino a noi sono ancora meno: solo tre. E, a tutto ciò, si aggiunge un altro incredibile primato del monumento a Marco Aurelio: è l’unica statua ad essere rimasta sempre esposta e ad essere giunta a noi integra.

Se vi state chiedendo come mai, la storia ha dell’incredibile: per secoli la statua è stata infatti scambiata per una raffigurazione di Costantino, tanto che veniva chiamata Caballus Constantini. Parliamo dell’imperatore che proclamò la libertà cristiana e, per questo motivo, nel Medioevo non solo non fu fusa, ma fu esposta nei pressi della sede papale Palazzo Laterano.

Solo nel 1447 un bibliotecario scoprì la verità, studiando vecchi volumi: ormai, tuttavia, i tempi erano diversi e la statua non rischiava sabotaggi. Al contrario, venne protetta ma – non avendo Marco Aurelio legami col cristianesimo – spostata dove si trova ora. C’è anche una leggenda legata alla statua: si narra che, quando la doratura ricoprirà completamente la scultura, il ciuffo del cavallo annuncerà il Giudizio Universale.

La sfortuna de L’Angelo di Castello

Se aguzzate la vista, sopra Castel Sant’Angelo c’è la statua di un angelo: attualmente c’è l’opera di Peter Anton von Verschaffelt, realizzata nel 1753 e restaurata tra il 1983 e il 1986. Prima di essa, le versioni sono state innumerevoli. La prima statua realizzata era in legno e, per ovvi motivi, si consumò da sé finendo per essere smontata e sostituita. Toccò dunque a un angelo di marmo, distrutto nel 1379 da un assedio: Urbano V lasciò infatti a presidio del Castello una guarnigione francese contro cui l’intera popolazione si scagliò.

Distrutto l’angelo di marmo, bisogna attendere il 1453 per un nuovo angelo, sempre in marmo ma con le ali di bronzo: durò appena 44 anni, perché nel 1497 fu distrutto da un fulmine che colpì una polveriera nell’edificio. Si optò dunque per una statua in bronzo dorata, che nel 1527 venne fusa per costruire dei cannoni. Nel XVI secolo arrivò poi l’opera di Raffaello da Montelupo (ancora visibile nel Cortile dell’Angelo) prima della versione esistente. Un destino crudele considerando l’origine di questa statua simbolica: si narra infatti che Papa Gregorio I, durante la peste del 590 d.C., vide apparire sopra la fortezza l’Arcangelo Michele che gli indicò – in questo modo – la fine della pestilenza.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/vivid-money.png)

-1732265778353.png--torino_cirie_germagnano__modifiche_alla_circolazione_nei_weekend.png?1732265780351#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)