La rigenerazione urbana: una strategia nazionale per la qualità dell’abitare e la transizione ecologica delle città

La Conferenza di Ance sulla rigenerazione urbana si svolge dal 7 al 9 ottobre a Roma, ospitata in due sedi prestigiose – la Camera dei Deputati e il MAXXI – è intitolata "Città nel futuro 2030–2050", un evento che vuole rappresentare un’importante occasione di confronto e approfondimento su temi di grande attualità e rilievo, quali la rigenerazione degli spazi urbani, l’accesso alla casa, l’adattamento ai cambiamenti climatici e il governo sostenibile delle risorse idriche.

Durante questi giorni, istituzioni italiane ed europee, insieme ad esperti del settore, parteciperanno a incontri, esposizioni e dibattiti finalizzati a presentare strategie e soluzioni innovative per le città del futuro, ponendo particolare attenzione alle sfide ambientali e sociali connesse allo sviluppo urbano.

Negli ultimi anni, la rigenerazione urbana è divenuta un tema cardine del dibattito sulle politiche territoriali, collocandosi al crocevia tra transizione ecologica, coesione sociale e rilancio economico fondato su un possibile ciclo intenso ed elevato di investimenti pubblici e privati. Dopo decenni di espansione edilizia e di consumo di suolo, la priorità si è spostata sulla riqualificazione del costruito, sulla valorizzazione dei centri urbani e sulla capacità delle città di adattarsi alle nuove sfide climatiche, demografiche e sociali.

La rigenerazione urbana, in questo senso, rappresenta una politica pubblica trasversale: non riguarda soltanto l’edilizia o l’urbanistica, ma tocca la sostenibilità ambientale, la mobilità, la gestione delle risorse, la sicurezza idraulica e la qualità degli spazi di vita. È una politica che deve costruire città più resilienti, più inclusive e più vivibili, dove la dimensione ambientale si intreccia con quella economica e sociale. E dove la città costruita ritrova spazio per “funzionamenti fondati sulla natura”, dopo che per troppo tempo erano stati “esclusi” dalla città moderna.

L’Italia sconta un ritardo accumulato in decenni di politiche frammentate. Oggi il degrado edilizio, la carenza di servizi di prossimità e la crescente vulnerabilità ai fenomeni meteorologici estremi impongono un cambio di paradigma: rigenerare non significa soltanto “rifare” o “abbellire”, ma ricostruire le funzioni vitali della città con nuovi approcci.

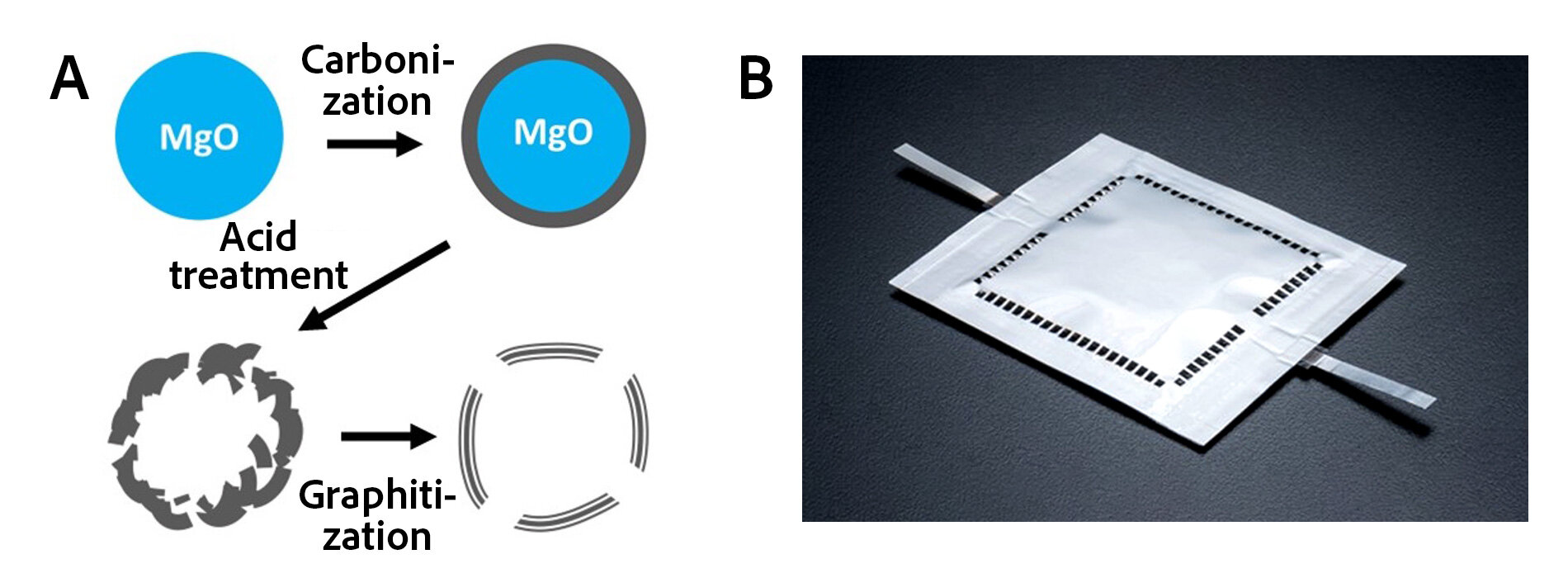

In questa prospettiva, diventa strategico integrare la pianificazione urbanistica con la gestione dell’acqua e del territorio. Il modello della “città spugna” – già adottato in molte metropoli europee e asiatiche – indica la via di un’urbanistica adattiva, capace di trattenere e riutilizzare le acque piovane, mitigare le isole di calore e ridurre il rischio idraulico.

Pavimentazioni permeabili, aree verdi multifunzionali, bacini di raccolta e sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS) devono diventare elementi strutturali dei piani urbanistici comunali, non accessori progettuali. Mettere insieme piano urbanistico e water management significa dunque passare da una visione della città come struttura rigida a una concezione ecologica, flessibile e circolare, dove l’acqua diventa infrastruttura verde e risorsa di qualità e di bellezza urbana.

In questo scenario, il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, attualmente all’esame del Parlamento, tenta di colmare una lacuna storica dell’ordinamento italiano: l’assenza di una legge nazionale quadro che definisca principi, strumenti e risorse per la rigenerazione. Il testo unificato presentato al Senato nell’agosto 2025 raccoglie e armonizza numerose proposte legislative precedenti. Esso introduce alcuni elementi di innovazione, fra cui un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione prevista di 3,4 miliardi di euro tra il 2026 e il 2037, premi volumetrici fino al 30% per interventi che soddisfino criteri di efficienza energetica e sostenibilità, procedure semplificate, con tempi certi e meccanismi di silenzio-assenso ed infine obblighi di pianificazione comunale, con la perimetrazione delle aree degradate e la definizione di programmi di rigenerazione.

La legge, tuttavia, non è esente da criticità. La definizione dei ruoli tra Stato, Regioni e Comuni resta complessa; il coordinamento con le normative regionali sul governo del territorio non è ancora del tutto risolto; e il rischio di una frammentazione attuativa è concreto, se non accompagnato da strumenti di governance condivisa e da una cabina di regia stabile.

Ciononostante, l’approvazione della legge rappresenterebbe, secondo anche quanto sostenuto da Ance, una svolta culturale e istituzionale, spostando la rigenerazione urbana da pratica episodica a politica strutturale di sviluppo territoriale.

Parallelamente si sta muovendo il Piano Casa Italia, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che intende dare una risposta immediata al crescente disagio abitativo. Con una dotazione iniziale di circa 660 milioni di euro, il piano mira a riqualificare alloggi pubblici, realizzare nuove unità di edilizia sociale e favorire l’accesso alla casa per giovani, famiglie e studenti. Il piano prevede anche semplificazioni edilizie — in particolare per piccoli interventi e cambi di destinazione d’uso — e incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Si tratta di un approccio pragmatico che riconosce la necessità di conciliare diritto all’abitare e rigenerazione urbana, orientando gli investimenti verso progetti integrati di riuso e di efficientamento.

Tuttavia, non mancano punti deboli: la dotazione finanziaria è ancora modesta rispetto all’entità del fabbisogno; la tempistica di erogazione è lunga; e la misura rischia di sovrapporsi a strumenti già esistenti come il Programma “Qualità dell’Abitare” (PinQua). Inoltre, le semplificazioni edilizie – pur utili a sbloccare interventi minori – devono essere accompagnate da controlli di qualità e da piani urbanistici coerenti, per evitare che la deregolamentazione degeneri in nuove forme di espansione disordinata.

La vera sfida per i prossimi anni sarà quella di integrare il Piano Casa, la legge sulla rigenerazione urbana e il, tanto agognato, Piano per la sicurezza contro i rischi naturali, presentato nella Conferenza da Earth e Water Agenda Foundation, in un’unica visione strategica. Da un lato, il Piano Casa può fornire risorse, semplificazioni e strumenti operativi per dare concretezza agli interventi, la Legge sulla Rigenerazione può garantire coerenza normativa, pianificazione e governance ed infine il Piano per la sicurezza dai rischi naturali può dare alle città l’elemento mancante di adattamento e resilienza verso gli eventi calamitosi indotti dal cambiamento climatico e dalla natura sismica del territorio italiano.

L’obiettivo deve essere quello di costruire una politica nazionale per la città, capace di coniugare accessibilità abitativa, sostenibilità ambientale e innovazione economica. Le città possono, e devono, diventare il luogo economico di rilancio dello sviluppo capace di coniugare i funzionamenti naturali con le nuove tecnologie, di tenere assieme gli interessi e gli obiettivi pubblici con quelli privati ed infine di rafforzare ancora di più il “modello italiano” di città che fa dell’equilibrio delle funzioni e dei diversi paesaggi urbani fra loro interagenti l’elemento di forza a livello internazionale.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)

-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)