Il Principe e la ragazza di Collebrincioni nell’Italia che non conosceva pietà

Se chiudo gli occhi e penso a Tonino Giuliante, penso all’uomo che ho conosciuto trent’anni fa. Mi è impossibile immaginarlo anziano. Ricordo lo sguardo colmo di ostinazione, d’ironia, la voce calda. E ho l’impressione che la durata del nostro rapporto si cristallizzi in un unico anno. 1992. Tonino Giuliante stava riuscendo perfino ad attraversare l’onda di Tangentopoli indenne. Guardandolo alla tivvù, mentre arringava la folla con quel suo modo di parlare aperto, schietto, scrupoloso, pensavo: eccolo un vero abruzzese. Ecco cosa dalle nostre parti si intende con: capa tosta. Tutto in lui era sintomo di azzardo e volontà. Mentre tutto, in me, era ancora offuscato da indecisioni e dubbi.

Fuori dalla mia stanza a Labaro con le pareti pitturate di rosa, un colore che avevo scelto io, e aveva posato mio padre, talmente infantile che non si capiva come avrebbe potuto essere, quella, la stanza di un’adulta, le inchieste della magistratura esplodevano incontenibili. Uomini di tutti gli schieramenti venivano inquisiti per concussione, corruzione, ricettazione, violazione della legge sul finanziamento pubblico; con indagini che presto si propagarono da Milano ad altre città.

Il cielo era offuscato da una coltre densa di nebbia quando, a ridosso del Natale, il segretario del Partito socialista italiano Bettino Craxi, ricevette il primo avviso di garanzia. Ne piovvero ovunque. Più di venticinquemila. E vennero arrestati non si sa in quanti.

Dentro la mia stanza, prendevo sonno nel chiarore dell’abat- jour con il cappello tempestato di fiori e mi risvegliavo nell’ombra del palazzo che impediva al sole di filtrare attraverso la tenda. Dopo aver cominciato il tirocinio, occupavo quella stanza giusto di notte. Era stato Tonino Giuliante a introdurmi nello studio dove mi presentavo ogni mattina. Lui a insistere perché i soci scegliessero me al posto di un altro. All’epoca, era un tipo abbastanza convincente con modi mai bruschi ma decisi. Soprattutto, era ancora rispettato. La telefonata con cui mi aveva garantito un posto nell’olimpo degli avvocati l’aveva fatta in mia presenza. Forse nella ventiduenne di Collebrincioni rivedeva il ragazzo ambizioso che era stato. Forse l’Abruzzo era il presupposto di un’appartenenza. Me lo chiedevo spesso.

Alla sera, leggevo i giornali in cerca di commenti che lo riguardassero. Sintonizzata la radio sul notiziario, ogni mattina l’incubo di scoprire che la Guardia di Finanza aveva fatto irruzione in casa sua per portarlo in carcere mi toglieva il fiato. Vivevo nel timore di ritrovarmi senza nessuno a proteggermi, ma non solo. C’era qualcosa di più intimo, più profondo, qualcosa che all’epoca non riuscivo a spiegarmi. Come consolazione mi ripetevo che a Tonino Giuliante non poteva accadere niente di male.

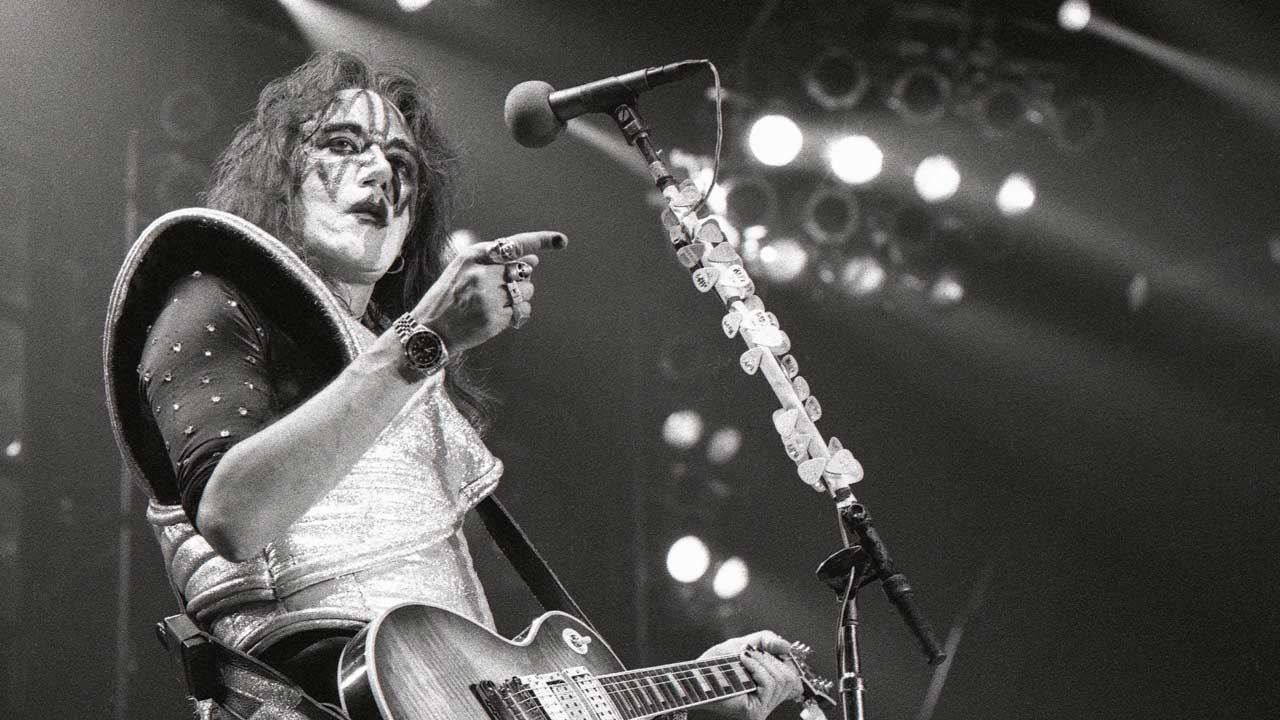

Era una pietra dura, lui. Fermo come le rocce nei canestri in testa alle donne aquilane. Forte come il lavorio dei minatori dentro cunicoli schiariti dal solo riflesso dei lumi. Se è vero ciò che credevano gli antichi, pensavo, che i nomi contengono in sé il destino di quella persona, non avrebbero potuto dargliene uno migliore. A Collelongo, il suo paese, lo chiamavano tutti così: il Principe. Era scappato dall’Abruzzo a soli quattordici anni.

Nel 1958. Era emigrato a Roma, dopo aver preso la licenza media in una scuola serale, in un edificio poggiato fra gli alberi come un grumo di neve. Fin da piccolo suo padre lo aveva messo in guardia: “Scappa se non vuoi ridurti un ubriacone”. E lui non si era opposto. Dall’Abruzzo era fuggito a Roma e da lì, preso da una furiosa nostalgia, aveva cominciato a tornare non appena poteva. In sella a una lambretta. Con la sua Simca 1000. A bordo della Fiat 850. Più tardi, diventato ministro, in una macchina con l’autista.

Come lui, venivo da un’infanzia vissuta all’aria aperta, nonostante le sferzate della Strina aquilana. Un quadratino di terra, il mio regno, che si stendeva fra i campi oltre la strada, la fonte, il bar con l’altalena e una scuola. Ero a Roma da poco più di tre anni, ormai. Da quando mi ero iscritta a Giurisprudenza. Eppure ogni volta che tornavo in paese bastava attraversare il viale verso il pozzo incavato fra le rocce per scoprirmi invasa da una tristezza che provavo solo lì. Sull’orlo della vasca in pietra riempivo d’acqua la conca e mi sentivo a casa, ma allo stesso tempo sentivo che a casa non ero più, che era una piana inaccessibile, quella gola fra le vette. Impenetrabile come l’infanzia. Neanche nella mia stanza a Labaro andava meglio.

Durante gli anni dell’università avevo passato il mio tempo sui libri. Sola. Almeno mi ero laureata con quasi un anno di anticipo e con il massimo dei voti. Mio padre diceva che una laurea in un grande ateneo avrebbe spalancato le porte del successo, che alla Sapienza avrei fatto amicizia con i figli delle famiglie importanti. L’idea che gli studenti venissero quasi tutti dalla provincia e che, come me, fossero sparpagliati in appartamenti ai margini della città non lo aveva sfiorato.

L’ansia di farmi trovare un lavoro a Roma, invece, impedendomi di tornare in Abruzzo: quella sì. Era stato lui a brigare insieme a Bice, una zia nata anche lei a Collelongo che conosceva il Principe fin da piccola, per mettermi in contatto con il ‘sindacalista compaesano’. Io avrei dovuto solo assistere alla presentazione del suo libro e chiedergli un appuntamento. Tutto era stato deciso. Tranne il modo in cui sarei riuscita nel loro intento.

Era un giovedì di marzo del ’91, il pomeriggio in cui ero uscita di casa per conoscere Tonino Giuliante. A Roma pioveva così forte che non si distingueva il profilo degli edifici né dei lampioni. Seduta nella Sala del Cenacolo, avevo provato per tutto il tempo a convincermi di aver fatto bene a scegliere la giacca in tweed che, invece ne ero sicura, mi dava l’aria di un cacciatore.

Le mie amiche all’università vestivano in modo uguale; dopo la sbornia degli anni Ottanta prendeva forma uno stile più sobrio fatto di pantaloni a vita alta, salopette, abiti color pastello, uno stile che solo in seguito avrei imparato a chiamare: ‘casual’. Leggere qualcosa di specifico nell’abbigliamento, oltre al rituale d’essere quanto più conformi ai miti della tivvù – Genitori in blue jeans; I Robinson – sarebbe stato difficile per chiunque. Nulla lasciava presagire che venissi da un piccolo paese di provincia. Ma non era quello il caso. In sala, c’erano poche donne. Tutte più grandi e più eleganti di me.

La signora di fianco indossava una camicia con il collo di pizzo, simile ai fazzoletti di merletto fra le mani delle madonne in processione, candido, regale. Intanto che tornavo a fissare Giuliante, mi ero guardata le unghie. Consideravo Whitney Houston un’icona di classe – non era la prima volta che mi ispiravo a lei –, ma ora quelle unghie a punta e così pittate di bianco mi sembravano un ulteriore sigillo di volgarità. La mia copia del libro era nella borsa. La borsa accanto ai piedi. I piedi in delle scarpe tremendamente sportive per l’occasione, fra le donne ero l’unica a non indossare un paio di décolleté. Tornata a respirare il freddo della sera, poco dopo, non c’era stato il tempo di riflettere. Avevo visto Giuliante in strada e gli ero corsa incontro. Una furia.

Ho un ricordo ancora vivo di quel giorno. Ma sulla faccia interdetta della ventiduenne che ero non saprei esprimermi. Il diluvio aveva finito il suo sfogo e immerso la città in una quiete tanto pura da far somigliare Roma, il tramonto, la primavera, al preludio di qualcosa: ecco, era una faccia che portava su di sé gli stessi segni di mite ubriacatura. Lui aveva sulla bocca un sorriso gentile, un vestito blu con un soprabito di lana scura, e quella stoffa costosa faceva venir voglia di passarci sopra una mano per accarezzarla, aveva una tenera curiosità nello sguardo, e una naturale eleganza quando si era premurato di spingermi sotto il cornicione per ripararmi dalle ultime gocce.

Che felicità stare fianco a fianco, sentendo che una persona importante non mostrava fretta di congedarmi. “Mi chiamo Letizia Mastracci”, con l’accento sul cognome abruzzese per chiarirlo a chi mi avrebbe concesso un colloquio. Mi era sembrato tutto così semplice. Dunque il mio talento era quello di abbordare chi poteva sostenermi nella carriera con leggerezza e disinvoltura? Dunque se mi mettevano di fronte un uomo che avrebbe potuto spendere in mio favore una buona parola, ora che l’università era finita, ora che mi trovavo nella necessità di dimostrare a mio padre quanto fossi in gamba, potevo dirigermi verso di lui e voilà, uscirne con un appuntamento?

La luce calda della piazza. Le ombre dei vasi sull’asfalto. Nel tempo sarei tornata più volte al nostro incontro. Certe giornate e certi umori mi avrebbero costretta all’immagine di noi, l’uno davanti all’altra, e molto spesso avrei rivisto quegli occhi umidi che fissano la mia bocca.

Tratto da “Ingrata” di Annalisa De Simone, Nutrimenti, 224 pagine, 9,99 €

L'articolo Il Principe e la ragazza di Collebrincioni nell’Italia che non conosceva pietà proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184280.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184278.jpg)

.png)

-1760794656640.jpeg--torino_intitola_tre_nuove_vie_rendendo_omaggio_a_tre_donne_di_eccezionale_valore.jpeg?1760794656733#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)