Coste e città più sicure con il progetto che ridisegna il monitoraggio dei rischi ambientali

Un nuovo paradigma di monitoraggio territoriale sta emergendo grazie a un progetto Pnrr che integra tecnologie multi-sensore e analisi avanzate per la mappatura di coste, ecosistemi e aree urbane esposte a rischi ambientali crescenti

La gestione del rischio territoriale sta cambiando attraverso un cambio di prospettiva: leggere il territorio non più solo attraverso mappe statiche, ma con una cartografia dinamica che cattura in tempo quasi reale i segnali deboli che anticipano frane, erosioni, allagamenti e cedimenti.

Questa è la visione al centro di Sense-Map, progetto, finanziato nell’ambito della Missione 4 del Pnrr e coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, nato dalla collaborazione con NeMeA Sistemi.

L’obiettivo è costruire un sistema capace di monitorare ecosistemi, coste, città e infrastrutture critiche attraverso dati multi-sorgente e multi-scala. Sense-Map combina le immagini satellitari per l’osservazione della Terra con sensori distribuiti sul territorio, mentre l’intero flusso informativo viene elaborato attraverso algoritmi dedicati e reso disponibile su una piattaforma Gis cloud-based.

Il sistema permette di operare a risoluzioni che variano dai metri ai centimetri e con frequenze temporali che vanno dagli anni a poche settimane, rendendo possibile la lettura dei cambiamenti lenti come la subsidenza e di quelli più rapidi come le variazioni della linea di costa.

Mappare, prevedere, intervenire: la traiettoria tecnologica

Cuore scientifico del progetto è la mappatura 4D, arricchita dall’applicazione dell’Interferometria Sar Multi-Temporale (Mt-InSar). Questa tecnica consente di individuare punti del territorio che, monitorati nel tempo, rivelano micro-movimenti del terreno spesso invisibili alle analisi tradizionali.

A ciò si aggiunge l’impiego di indicatori satellitari per comprendere lo stato dell’acqua, dell’umidità e della vegetazione.

Il risultato non è solo una fotografia evoluta del territorio, ma un sistema in grado di alimentare un indice di allerta precoce basato su checklist strutturate e dati provenienti da fonti eterogenee.

Una logica che consente di identificare le aree costiere e urbane più critiche, di prioritizzare gli interventi e di ottimizzare le ispezioni tecniche sul campo.

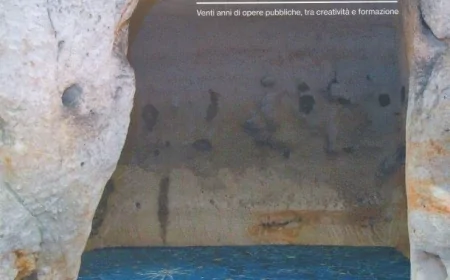

Tra gli ambiti più sensibili spicca la linea di costa, oggi tra gli ecosistemi maggiormente esposti agli effetti del cambiamento climatico.

L’erosione minaccia infrastrutture, habitat e insediamenti umani: il contributo di Sense-Map consiste nel fornire una mappatura precisa, capace di evidenziare gli arretramenti e gli avanzamenti della costa e di supportare la progettazione di misure di adattamento efficaci.

Allo stesso modo, il sistema consente di analizzare le dinamiche di subsidenza nelle aree urbanizzate, di monitorare infrastrutture critiche e di individuare asset territoriali a rischio. L’integrazione tra dati satellitari e sensori di prossimità offre un livello di dettaglio utile sia per la pianificazione strategica sia per la gestione operativa delle emergenze.

Verso una governance del rischio più intelligente

Per comprendere meglio obiettivi e potenzialità del progetto Sense-Map abbiamo rivolto alcune domande a Michele Boella, Ceo di NeMeA Sistemi, società che ha sviluppato la parte tecnologica del progetto.

Quale ruolo ha avuto NeMeA Sistemi nello sviluppo del progetto?

NeMeA ha proposto il progetto al partenariato Return – lanciato nel dicembre 2022 e finanziato dal Pnrr, Missione 4 Istruzione e Ricerca, il cui capofila è l’Università degli Studi di Napoli Federico II – che ne è il soggetto attuatore.

A quanto ammonta il finanziamento ottenuto?

Il progetto SenseMap ha un costo di 197.425 euro e il contributo finanziato è stato di 135.697 euro.

In che modo l’integrazione tra dati satellitari, droni e sensori in situ modifica l’approccio tradizionale al monitoraggio costiero e alla prevenzione del rischio idrogeologico in Italia?

L’integrazione di dati satellitari, droni e sensori in situ sta cambiando radicalmente l’approccio tradizionale al monitoraggio costiero e alla prevenzione del rischio idrogeologico in Italia.

Il modello tradizionale italiano si basava su rilievi puntuali, spesso annuali o post-evento (frane, mareggiate, alluvioni). L’integrazione multi-sensore consente invece sia osservazioni regolari da satellite (Sentinel-1/2, Csk/Csg) con risoluzioni settimanali o addirittura giornaliere; rilievi ad altissima risoluzione da droni e Usv (per esempio Hydra), con dettaglio centimetrico e dati in tempo reale da boe e sensori Gnss per variazioni millimetriche.

Questo permette di passare dal fotogramma alla sequenza video del territorio: un cambiamento epocale. Gli approcci classici si concentravano sull’analisi post-evento.

Con l’integrazione multi-sensore si attiva invece un paradigma predittivo capace di identificare movimenti millimetrici e deformazioni lente (subsidenza, frane, cedimenti) prima che diventino critici e monitorare erosione, saturazione dei suoli e variazioni ambientali.

Quali sono gli impatti attesi della piattaforma Sense-Map sui processi decisionali di enti locali, consorzi di bonifica e autorità portuali, soprattutto in relazione alla gestione del litorale, alla pianificazione urbanistica e agli interventi infrastrutturali?

Rispetto agli impatti sulla gestione del litorale, si può avere una mappatura costante e aggiornata dell’evoluzione costiera. Sense-Map fornisce, in virtù del nuovo approccio, aggiornamenti periodici sullo stato del litorale, permettendo di individuare rapidamente fenomeni erosivi; valutare impatti delle mareggiate; confrontare le serie di temporali e riconoscere variazioni morfologiche non rilevabili con sopralluoghi manuali.

Da un punto di vista operativo significa che gli enti possono programmare interventi di difesa costiera basandosi su dati oggettivi e continui, evitando misure tardive o non proporzionate.

Vuol dire, dunque, anche riduzione dei costi pubblici e maggiore efficienza con meno rilievi manuali, più monitoraggio automatico e manutenzione predittiva.

In che misura i risultati ottenuti nelle aree pilota di Ostia, Fiumicino e Capoterra sono generalizzabili ad altri tratti di costa italiana caratterizzati da forte pressione antropica e dinamiche morfologiche complesse?

I risultati di Sense-Map sono altamente generalizzabili a livello di metodo e di architettura di sistema, ma richiedono una taratura sito-specifica di indicatori e soglie quando li si applica ad altri tratti di costa complessi e fortemente antropizzati.

Quali sviluppi futuri sono previsti per la piattaforma multi-sorgente, in particolare sul fronte degli indici di allerta precoce e della capacità di rilevare fenomeni estremi legati al cambiamento climatico, come mareggiate, innalzamento del livello del mare o subsidenza costiera?

Gli sviluppi futuri della piattaforma Sense-Map si concentreranno sul rafforzamento degli indici di allerta precoce attraverso algoritmi adattivi, nuovi parametri climatici e integrazione di dati meteo-oceanografici.

La capacità di rilevare eventi estremi sarà estesa grazie all’uso di nuove costellazioni satellitari, modelli predittivi avanzati e simulazioni digital twin per rispondere a mareggiate, innalzamento del livello del mare e subsidenza costiera.

La piattaforma evolverà verso un sistema nazionale scalabile e interoperabile, in grado di supportare in modo proattivo la pianificazione costiera e la resilienza climatica delle comunità italiane.

Crediti immagine: Depositphotos

L'articolo Coste e città più sicure con il progetto che ridisegna il monitoraggio dei rischi ambientali è stato pubblicato su GreenPlanner Magazine.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/persone-guardano-titolo-indici.jpg)

-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)