“Breve storia d’amore”, e altre maramalderie degli adulti

Tutto quel che so del matrimonio – e quindi dell’adulterio – l’ho imparato da una poesia del 1923. Di chi sia la poesia e come accadde che la lessi sono dettagli importanti, ma ci arriviamo dopo. Prima devo trascrivervene alcuni versi: «Io sono una tal bestia/ Che se avessi un dolore/ Ne soffrirei a lungo;/ Io non sono di quelli/ Che hanno una gran pena/ La mattina/ E una gioia immensa a mezzogiorno».

Quando lessi per la prima volta questi versi avevo vent’anni, e di tutte le cose da cui mi sarei potuta far influenzare, di tutte le adultità presenti in quella sterminata poesia, scelsi di specchiarmi nel manifesto di fessa coerenza: avevo vent’anni, cosa dovevo capire, povera me.

Poi per fortuna i libri restano in casa, ci passeggi in mezzo, e nei decenni t’accorgi dei versi giusti. «Gli sposati hanno spesso quell’aspetto/ Freddi e appartati, su e giù/ Confusi e malarici/ Una giornata buona e una cattiva».

Cosa c’entrano le poesie dei miei vent’anni con un film che esce oggi? Niente, tutto. Il film s’intitola “Breve storia d’amore”, ed è quindi una storia di corna. Una storia di corna in cui Valeria Golino è il Martin Scorsese descritto da Isabella Rossellini: una che s’è sposata per non pensarci più.

Poi le toccano comunque, i drammi matrimoniali: fa la psicanalista. Si è salvata dai propri ma-secondo-te-mi-ama e ha-visualizzato-e-non-risponde-cosa-significherà, ma non da quelli delle pazienti. Cui risponde: «Io credo che ci sia una sola cosa da fare se scopri d’essere tradito: niente, un bel niente».

A parte il personaggio di Valeria Golino, e me, e la defunta poetessa citata quissù (si chiamava Marianne Moore, la pubblica Adelphi), le corna interessano moltissimo a tutti, specie quelle degli altri: a noi quelle presunte della Ferragni come alle nostre nonne quelle presunte della regina Elisabetta.

Tra i lettori perlopiù analfabeti del 1856 (data di pubblicazione di “Madame Bovary”), del 1878 (data di pubblicazione di “Anna Karenina”), e del 2025 (data di pubblicazione del video degli spettatori adulteri al concerto dei Coldplay e dell’audio d’un attore che ha osato lasciare un messaggio a una – che non era la moglie – con cui aveva passato la notte), non c’è nessuna differenza.

L’analfabetismo di duecento anni fa era un pelino meno tenace, ma l’interesse per le corna (altrui: noi mai cornuti, non scherziamo) è rimasto immutato. Semmai la differenza è che all’adultera gli autori non comminano più la pena di morte, che non è un progresso da poco.

Ludovica Rampoldi è, diciamocelo, insopportabile: bella, bionda, ben nata, ben sposata, gentile con tutti, moderatamente spiritosa, secchiona il giusto, romana quanto basta. Questo elenco di fastidiose qualità la rende così benvoluta che, vedendo le prime recensioni del suo esordio alla regia – che esce al cinema oggi, come se ancora esistessero i cinema e il loro pubblico – ho pensato che rischiava di avere più elogi dalla critica che spettatori paganti.

Abbastanza all’inizio della mia visione di “Breve storia d’amore”, ho mandato alla Rampoldi un messaggio che diceva «Ah, hai fatto “Closer”» (che, se non lo sapete, è il film definitivo sui tradimenti: il mio passatempo preferito è terrorizzare gli autori con paragoni incolmabili tra le loro opere e i colossi dei quali non saranno mai all’altezza). Ancora non sapevo quanto, perché “Breve storia d’amore” ha un colpo di scena più che mai “Closer” – colpo di scena che, come dicono quelli che parlano in doppiaggese, non ho visto arrivare: un punto per Rampoldi.

La prima cosa che ho fatto quando mi è arrivata la nuova edizione di “Fratelli d’Italia” di cui parlavo ieri è stata andare a cercare una frase che avevo usato come esergo d’un capitolo in un romanzo che scrissi a ventitré anni, e che per fortuna nessuno volle pubblicare. Ogni tanto penso a quello scampato pericolo col sollievo di chi si è trovata in un incidente aereo: quanto poteva essere brutto un romanzo della me ventitreenne? Quanto me ne vergognerei se qualcuno se ne ricordasse?

In tutte le interviste che ha dato prima dell’uscita, la Rampoldi ha detto che “Breve storia d’amore” l’aveva scritto a venticinque anni, poi a quaranta s’è accorta che non ci aveva capito niente e ci ha rimesso mano. Nessuno le chiede in che direzione, un po’ perché l’Italia è una repubblica fondata sul non fare la seconda domanda e un po’ perché ci vuole un po’ di carità: un film su due matrimoni e relativi tradimenti scritto da una venticinquenne, dai, su (aveva però un vantaggio che ha conservato: una storia di quando ci si rimorchiava nei bar e non sulle app).

Sono andata a cercare quella frase di Arbasino perché “Breve storia d’amore”, come un romanzo giovanile, ha i suoi bravi titoletti che dividono il film in capitoli (mi è venuto subito in mente quel Céline in apertura di “La grande bellezza”: qualcuno emancipi i registi italiani dallo smemorandismo), il suo bravo didascalismo, le sue brave allegorie: i pesci che soffocano nella vasca, le formiche che scappano dal formicaio («Loro fanno così perché si sono perse e si stanno inseguendo a vicenda: poi vedrai che una strada la trovano»). È un film che sa che, se vuoi permetterti un punto di vista vagamente sofisticato, devi compensare venendo incontro al pubblico più bisognoso di didascalie che sia mai esistito.

E comunque non vorrei mi pensaste contraria alle frasette: se non fosse per tre versi che Lidia Ravera aveva messo in esergo a un suo romanzo, io Marianne Moore non l’avrei mai comprata, non avrei mai avuto più di trent’anni per capirla, e guardando “Breve storia d’amore” non avrei pensato tutto il tempo «Per un amore/ Capace d’accecare con lo sguardo/ L’aquila che con Ercole/ Si arrampica sugli alberi/ Nel giardino delle Esperidi/ L’età migliore/ È dai quarantacinque ai settanta».

Quando Mike Nichols girò “Closer” (adattamento di una pièce di Marber) aveva settantadue anni. Disse in un’intervista che lui il concetto di fedeltà tradita l’aveva capito nel passeggino, una volta che la madre aveva incontrato un’amica, quella aveva commentato qualcosa a proposito del bambino, e la madre le aveva risposto come lui non fosse lì e non stesse sentendo, come se la sua lealtà non fosse dovuta a lui ma all’amica.

A un certo punto di “Breve storia d’amore” – quartetto d’una coppia adulta e d’una no: ovviamente non v’importerà niente di quella minore di quarantacinque – il personaggio della moglie giovane, che lavora «per una rivista femminile che ha meno lettori dei clienti di quest’albergo», intervista una venerata stronza che le dice che lei e il marito si sono traditi tutta la vita ma non si sono mai lasciati. La ragazza la guarda come probabilmente Mike Nichols guardava la madre dal passeggino. Forse è una buona definizione di tradimento: quella cosa che poi cresci e capisci che hai fatto tante storie invece di ringraziare per il materiale narrativo. (Non ricordo in che libro Simone de Beauvoir scrivesse «eravamo giovani: avevamo torto su tutto», ma vale per le dinamiche di coppia persino più che per la politica e il resto).

Mica vi sarete dimenticati della frase di Arbasino con cui m’illudevo di nobilitare il mio romanzetto. Faceva così: «Ma pensa che nel Satyricon girano avanti e indietro come frenetici per questi stessi posti dove siamo adesso… e compongono pezzi di retorica come facciamo noi fra una scopata e l’altra in alberghi e battelli e piscine e musei, con la morte a portata di mano e allegrissimi… mangiando angurie… inventandosi il proprio linguaggio per la strada né più né meno di noi, con delle villanate di giovanottacci e tirate oratorie e pettegolezzi da sarte e sberleffi ai luminari delle patrie lettere…». Fossi la Rampoldi, la userei per rispondere ai paragoni con Mike Nichols.

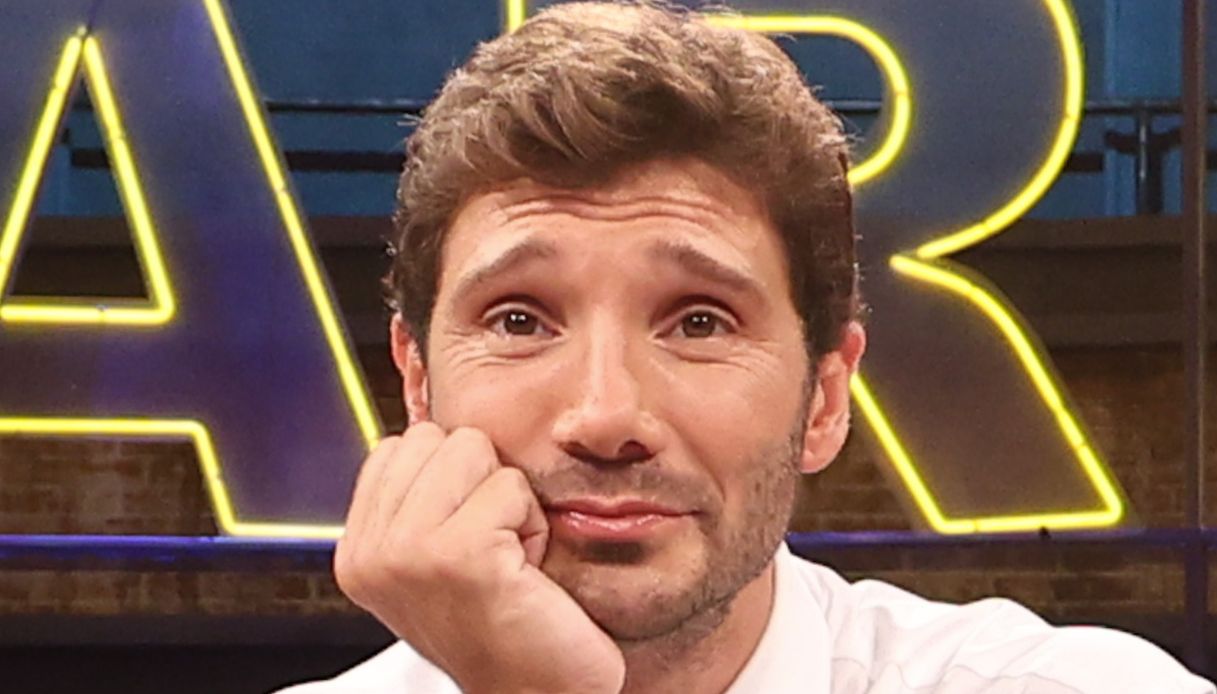

“Breve storia d’amore” è un interessante caso di maramalderia degli adulti nei confronti dei trentenni. Comincia con Pilar Fogliati che, in un bar, incontra per la prima volta Adriano Giannini, che va lì dopo aver giocato a boxe (boxe alternata con gli scacchi: ve l’ho detto che ci son più simbolismi che personaggi).

La barista lo guarda e gli dice: «Ti hanno combinato perbene» – che è una sinossi eccellente delle beghe sentimentali da occidente satollo al centro del film, ma è anche una prova d’attrice che in quattro parole ti fa capire che la regola di Thelma Ritter è ancora valida: certe cose non cambiano mai, e i caratteristi anziani rendono ancora invisibili i protagonisti.

Poi c’è il fatto che ad Adriano Giannini è venuta una di quelle facce che sembrano una torta di nozze lasciata sotto la pioggia, il che lo rende abbastanza irresistibile da non farti per tutto il film chiedere «ma perché»: ovvio che per lui la ragazza tradisca l’inutile pezzo di carne con cui è sposata (poi alla fine capisci che la Rampoldi t’ha fregato, come sanno fare le bionde di buona famiglia).

E infine il fatto che Valeria Golino – che già parte avvantaggiata, essendo una delle più clamorose strafighe del mondo mondiale, l’unica che possa permettersi la frangia coi ricci – interpreta un’invenzione letteraria: una psicanalista che non asseconda la scemenza delle pazienti: «Già chiamarlo tradimento è fuorviante: è un equivoco vittimista a cui bisognerebbe resistere». È una donna adulta di prima dell’americanizzazione dell’occidente: una che sa che le corna sono solo corna, capirai. Sembra un po’ la moglie dell’io narrante di “Il desiderio di essere come tutti”: le sue risposte di fronte a chi le racconta i drammi del tradimento sono variazioni su «e che sarà mai».

Quindi, se quando guardate un film avete bisogno d’essere uno dei personaggi, io vi auguro d’essere la Golino. Seconda miglior scelta rispetto all’essere Betti Pedrazzi, la barista che dice a Giannini «dopo i cinquanta, il collo alla coreana è un indicatore infallibile». Una volta si compravano la decappottabile, adesso si vestono da ventenni.

L’unico dettaglio invariabile sono le corna, uguali precise pittate identiche sia quando la crisi di mezza età era a venticinque anni sia ora che è a cinquanta; sia quando sei un venerato maestro che, sebbene ebreo fuggito da Berlino a New York, pensa che il suo trauma fondativo sia il tradimento in passeggino, sia quando sei una romana mai fuggita da Roma che, come canzone del suo debutto alla regia e passaggio da brillante promessa a solita stronza, sceglie quella di Venditti che fa «mi chiedevi che ti manca, una casa tu ce l’hai, hai una donna, una famiglia» (ma fa anche, la canzone, «stretti in libera sorte» – che è una buona rielaborazione d’un’istituzione nata quando a cinquant’anni si moriva, mica si cominciava).

Uno spettatore che era nel pubblico della proiezione di “Breve storia d’amore” alla festa del cinema di Roma ha detto ad Antonello Venditti che in quel film la sua “Sotto il segno dei Pesci” ci stava benissimo, e pare che lui si sia agitato moltissimo: non sapevo niente, me l’hanno rubata.

La maturità (t’avessi preso prima) è quell’età della pacificazione in cui ti dimentichi d’aver ceduto i diritti d’una canzone, figuriamoci se puoi ricordarti chi ha cornificato chi, e chi se n’è dispiaciuto, e chi ha vinto, chi ha perso, chi ha lasciato chi, chi ha tentato di sfuggire all’istituzione con (è sempre Marianne Moore) «tutta l’inventiva criminale».

L'articolo “Breve storia d’amore”, e altre maramalderie degli adulti proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/persone-guardano-titolo-indici.jpg)

-1764254015714.jpg--rapina_alle_poste_di_villastellone__4_anni_e_4_mesi_ai_due_imputati__coinvolto_anche_il_compagno_della_direttrice.jpg?1764254015750#)

-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)