La resistenza tutta italiana a una reale transizione verso la mobilità sostenibile

Dalla newsletter di Greenkiesta (iscrizioni qui) – Pochi giorni fa, a Roma, è stato presentato il report più importante dell’anno sulla mobilità degli italiani, realizzato dall’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (Isfort). Il titolo, “Eppur si muove”, si riferisce a qualche miglioramento ancora troppo timido per un Paese con il nostro potenziale e il nostro prodotto interno lordo. La dipendenza made in Italy dall’auto privata è in realtà più viva che mai, all’orizzonte non vediamo uno shift modale strutturale verso la mobilità sostenibile, e ora capiremo i motivi.

Spulciando i dati, si nota che l’81,3 per cento degli spostamenti in auto avviene entro i dieci chilometri, e il 73 per cento è limitato all’interno dei confini comunali. Sono distanze molto brevi, facilmente percorribili in bicicletta o con il trasporto pubblico. Ma la realtà territoriale italiana è molto più complessa. In città come Milano, Firenze o Torino subentra anche il fattore pigrizia, perché l’automobile – a differenza della maggior parte dei Paesi europei – è ancora un pilastro del nostro tessuto culturale e dunque delle nostre abitudini quotidiane.

Concentrarsi sulla responsabilità individuale è però una strategia perdente e fuorviante, che ignora l’ampia fetta d’Italia tagliata fuori dalle reti di trasporto pubblico e dalle forme più sostenibili di mobilità. Nelle aree interne o nelle periferie meno servite, infatti, l’automobile è spesso l’unica vera opzione a disposizione, e la colpa non è della pigrizia del singolo, ma della storica tendenza – tutta italiana – a concentrare investimenti, progetti e attenzioni nel trasporto su gomma, anche a livello infrastrutturale.

Il risultato è che nel 2024, l’anno in cui a Parigi le biciclette hanno superato le auto nella quota di spostamenti quotidiani, in Italia c’erano 70,1 vetture ogni 100 abitanti: è la prima volta, sottolinea l’Isfort, in cui abbiamo scollinato la soglia psicologica dei 70 veicoli. In totale abbiamo 41,3 milioni di auto, di cui 10 milioni sono fino a Euro 3. Il tasso di motorizzazione, poi, appare in costante aumento, basti pensare che nel 2000 il dato sfiorava quota 57 auto ogni 100 abitanti. Sono numeri che dovrebbero appartenere a un’altra epoca ma che ormai non fanno più notizia. Al posto di migliorare, torniamo indietro. Un immobilismo normalizzato.

L’Italia è saldamente il Paese più motorizzato dell’Unione europea, con un numero di auto ogni 100 abitanti superiore di 12 punti rispetto alla media dei Ventisette e di oltre 10 punti rispetto a Francia e Germania. Di un altro pianeta i Paesi Bassi o la Svezia, che nel 2024 viaggiavano a meno di 50 auto ogni cento abitanti.

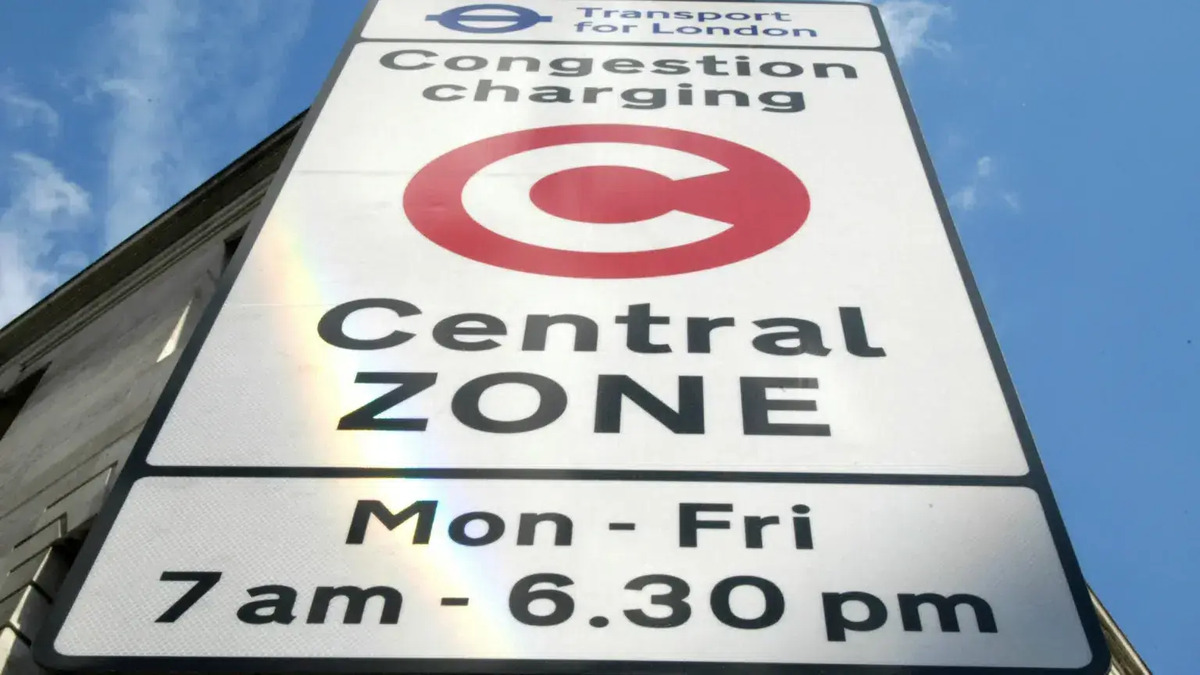

Esistono realtà come Catania (+13 per cento) o Torino (+13,8 per cento) dove il tasso di motorizzazione è cresciuto di oltre dieci punti percentuali tra il 2015 e il 2024; +6,4 per cento a Roma, +6,7 a Napoli, +6,4 a Palermo. Milano è l’unica grande città italiana con il segno “meno” nella variazione percentuale 2023-2024 e 2015-2024. Parliamo, non a caso, del capoluogo di Regione con la rete di trasporto pubblico più estesa ed efficiente del Paese, al netto delle recenti problematiche dovute ai tagli alle corse dei mezzi di superficie. Il trasporto pubblico locale è in sofferenza ovunque, da nord a sud, anche a causa dei definanziamenti decisi dal governo centrale.

Nel report dell’Isfort si legge che «l’elevato possesso di autovetture non si traduce in un utilizzo proporzionato». Gli italiani comprano tantissime auto – spesso almeno due per famiglia – ma le usano pochissimo, seguendo il mantra del non si sa mai e preferendo, nel frattempo, forme di mobilità oggettivamente più competitive nei contesti urbani. Secondo i dati, le macchine restano ferme, parcheggiate, per il 93-95 per cento della giornata. Stando all’Automobile Club d’Italia (Aci), nel nostro Paese ci sono anche 3,6 milioni di auto in stato d’abbandono. Per capire come potremmo impiegare diversamente quello spazio pubblico, basterebbe prenotare un weekend in una qualsiasi città dell’Europa centrale o settentrionale.

Un altro problema del parco auto degli italiani è la sua anzianità, che incide negativamente anche sugli standard ecologici: quello dei trasporti è l’unico grande settore il cui attuale impatto climatico è maggiore rispetto a circa trent’anni fa. Nel 2024, secondo l’Isfort, un quarto delle nostre autovetture aveva più di vent’anni, un’età più che raddoppiata rispetto al 2010. Più basso, ma comunque in ascesa, il dato sulle auto circolanti: 12,8 anni (8,1 nel 2010).

Il ricambio ha subìto dei rallentamenti dovuti anche alla riduzione delle immatricolazioni nel post-pandemia, ma non dobbiamo sottovalutare la scarsa penetrazione dell’elettrico, che alla fine del 2024 rappresentava una quota di mercato pari al 7,6 per cento (8,6 per cento nel 2023 e 10 per cento da gennaio a settembre 2025). Tuttavia, guardando il parco effettivamente circolante, la presenza delle e-car (full e plug-in) è ancora più irrisoria: sono 279.607, lo 0,7 per cento del totale.

Per concludere, ci sono due dati che lasciano qualche speranza per il futuro e giustificano il tono ottimistico del titolo del report. Il primo riguarda la patente, che in Italia rappresenta (o rappresentava?) un rito di passaggio in grado di traghettare il neomaggiorenne nell’età adulta. Tra gli under 24 la quota dei patentati è passata dal 19,7 per cento del 2014 al 18,2 per cento del 2024, ma nella fascia 25-29 anni la riduzione è ancora più decisa: dall’84,9 per cento al 77,4 per cento.

«Complessivamente – si legge – la quota di patentati sull’intera popolazione si è ridotta di oltre 3 punti percentuali in dieci anni. Tra le cause si individuano i costi di conseguimento e gestione, oltre a un’evoluzione culturale che ha ridimensionato l’auto quale simbolo di libertà individuale».

Il secondo fenomeno incoraggiante è la crescita della bicicletta, un mezzo che nella prima metà del 2025 ha superato per la prima volta la soglia del 5 per cento (5,2 per cento) sulla quota totale di spostamenti; nel 2019 il dato era fermo al 3,3 per cento e nel 2024 al 4,1 per cento. Il merito è anche dello sviluppo delle reti ciclabili, cresciute del 40 per cento (dato 2023) rispetto al 2015. La densità ciclabile media – il numero di chilometri di corsie e piste ciclabili ogni 100 chilometri quadrati di territorio urbano – è di 29,7, mentre nel 2015 superava lievemente quota 21. Qualcosa, forse, inizia realmente a muoversi.

L'articolo La resistenza tutta italiana a una reale transizione verso la mobilità sostenibile proviene da Linkiesta.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/persone-guardano-titolo-indici.jpg)

-1764254015714.jpg--rapina_alle_poste_di_villastellone__4_anni_e_4_mesi_ai_due_imputati__coinvolto_anche_il_compagno_della_direttrice.jpg?1764254015750#)

-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)

-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)